Sogenannte Airdancer, auch als Skydancer oder Tubeman bekannt, hat jeder schon mal gesehen. Es handelt sich um diese meist riesengroßen, aufblasbaren Figuren aus Kunststoff, die zappelnd Großereignisse wie Rockfestivals oder Spiele der Fußballbundesliga begleiten. Ventilatoren versorgen die windigen Gesellen mit Luft und halten sie in Bewegung.

Laut Wikipedia schlug ihre Geburtsstunde bei den Olympischen Spielen von Atlanta 1996; dort hatten sie bei der Eröffnungsfeier ihren Auftritt. Vergleichbare Kreationen kannte man unter der Bezeichnung Inflatable Sculptures oder schlicht Inflatables indes schon davor – auch in der Kunst. Ein Pionier auf diesem Gebiet wurde Otto Piene in den 1960er-Jahren.

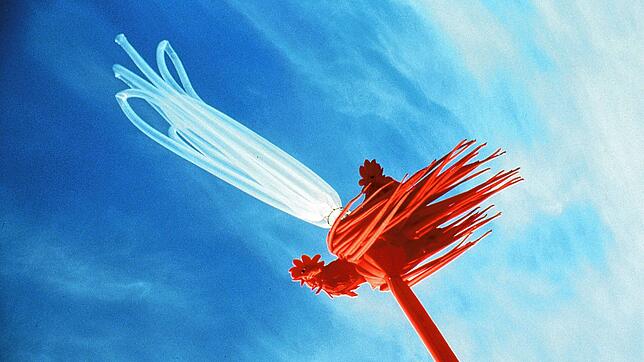

Seine ‚Aufblasbaren‘ (dies die wörtliche Übersetzung des englischen Begriffs) wurden zu einer Art Markenzeichen des deutschen Künstlers und zählten bald zu seinen bekanntesten Schöpfungen. In ihren Dimensionen übertrafen manche bei Weitem die Skydancer von heute. Anstelle menschlicher Figuren stellten sie Lebewesen wie Blumen, Pflanzen und Meerestiere dar – oder Fabelwesen gleich dem Minotaurus.

Mit seinen Inflatables stieß Piene, dieser Pionier der Gegenwartskunst und Begründer der Sky Art, in andere Sphären vor. Neuartig, innovativ waren in den späten 1950er-Jahren auch schon seine Rauch- und Feuerbilder gewesen – oder die Environments mit bewegtem Licht in den frühen Sechzigern. Seinen Platz in der Kunstgeschichte hätte er wohl auch mit seinen frühen Rasterbildern gehabt: originellen Malereien, noch in den 1950er-Jahren entstanden, in einer Phase, in der er in Düsseldorf ZERO gründete, eine der prägenden Künstlervereinigungen der Nachkriegszeit.

In der umfassenden Werkschau im Tinguely Museum in Basel – der ersten seit der großen Piene-Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie Berlin in Pienes Todesjahr 2014 – markieren die Rastermalereien jetzt den Beginn eines sich über elf Räume erstreckenden Parcours. Die Schau ist Teil einer lockeren Folge von Ausstellungen, die das Werk von Künstlerfreunden oder Weggefährten Jean Tinguelys wie Yves Klein oder Daniel Spoerri beleuchten. Kennengelernt hatten sich Piene und Tinguely, beide Anfang 30, wohl 1959 im Rheinland. Was sie verband, war die Suche nach einem Anschluss der Kunst an die Gesellschaft – und ihre Wirksamkeit über ein, so nannte es Piene, „Elitepublikum“ hinaus.

ZERO, der Name der Künstlergruppe, spielt auf eine imaginäre Stunde Null an und steht für einen Neuanfang der Kunst. Eine Kunst der Reinheit sollte nach den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft die Kunst der Zukunft sein. 1944 war Piene mit 15 Jahren als Flakhelfer eingezogen worden. Inmitten eines Alltags permanenter Bedrohung durch feindliche Fliegerangriffe schuf sich der Halbwüchsige in seinen Skizzenbüchern einen schützenden Raum der Imagination. 73 dieser Bücher im DIN A3-Format füllte er während seines langen Lebens mit Filzstiftzeichnungen. Etliche davon sind jetzt – auch digital – in Basel zu sehen.

Man könnte in Pienes Arbeit als Künstler ein Stück weit eine Auseinandersetzung mit dem Kriegstrauma seiner Jugend sehen. In der in schwach erleuchtetes Dunkel getauchten raumfüllenden Installation „Fleurs du mal“ richten sich überdimensionale schwarze, florale Formen unter den Luftströmen der Ventilatoren auf, um schließlich wieder in sich zusammenzufallen. Die Geräuschkulisse erinnert dabei an laute Sirenentöne. In seiner Sky Art verwandelte Piene den Himmelsraum, aus dem im Krieg Tod drohte, mit teils turmhohen Inflatables in eine friedliche Sphäre der Kontemplation und des ästhetischen Genusses.

Pienes zentrales Motiv ist der Regenbogen. Sein „Olympischer Regenbogen“, der sich 1972 bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in München in Gestalt von fünf 460 Meter langen farbigen Schläuchen über den Olympiasee spannte, sandte eine Friedensbotschaft in die Welt. Als „biblisches Symbol des Friedens“ sollte er Ausdruck „völkerverbindender Energien“ sein – so Piene. Dass er 1968 mit seinen Inflatables die Installation „Pneumatic Garden of Eden“ schuf, weist in dieselbe Richtung. „Wege zum Paradies“ (ein Piene-Zitat) ist auch die Basler Ausstellung überschrieben.

In „Manned Helium Sculpture“ von 1969 hängt ein Mensch im Raumanzug schwerelos schwebend wie ein Astronaut an einem riesigen, floral geformten Inflatable. Und in „Sky Kiss“ lässt Piene die US-Avantgardecellistin Charlotte Moorman im Luftraum schwebend auf ihrem Instrument spielen. Es sind utopische Bilder der schier unbegrenzten Möglichkeiten des Menschseins.

Tinguely Museum, Paul Sacher-Anlage 1, Basel. Bis 12. Mai, täglich 11-18 Uhr, Do 11-21 Uhr. Informationen: www.tinguely.ch