Einen Fremden nach seiner Herkunft zu fragen, gilt vielen als Ausweis von Rassismus. Und wer einer Dame noch die Tür aufhält, handelt sich inzwischen den Vorwurf sexistischen Handelns ein. Manche Regel des guten Benehmens, die uns Eltern und Lehrer eingebläut haben, hat sich in eine Garantie für öffentliche Blamage verwandelt.

Die Tugend tritt zwar oft mit der Selbstgewissheit, ja Arroganz einer seit Jahrtausenden bewährten Institution auf. Damit tarnt sie allerdings bloß ihr flüchtiges Wesen. Denn die Wahrheit ist, dass sich unsere Vorstellungen von richtig und falsch andauern verändern: Auch das heute vermeintlich unbestreitbar Gute kann schon unseren Kindern wieder böse erscheinen.

In Phasen der moralischen Neujustierung einer Gesellschaft lohnt sich ein Blick zurück auf die Tugend-Ideale längst vergangener Zeiten. Für gegenwärtige Wertvorstellungen können sie sich als Prüfstein erweisen.

Das Kunstmuseum St. Gallen zeigt zurzeit Werke alter Meister, die ihm mit einer Schenkung des Ehepaars Maria und Johannes Krüppel-Stärk zugefallen sind. Darunter befindet sich ein Kupferstich-Zyklus des niederländischen Barockmalers und Druckgrafikers Pieter Brueghel der Ältere (1526-1569) mit dem Titel „Die sieben Tugenden“. Das moralische Empfinden im Europa des 16. Jahrhunderts wurde hier in beispielloser Deutlichkeit konserviert.

Gerechtigkeit als Schlachtfeld

Besonders eindrucksvoll: die Folge „Gerechtigkeit“. Man traut seinen Augen nicht, wenn unmittelbar neben der blinden Justizia ein Folterknecht emsig am Rad der Streckbank dreht. Der Körper des Befragten zieht sich bereits bedrohlich in die Länge, da schüttet ihm von der anderen Seite ein zweiter Mann eine Flüssigkeit in den Rachen.

Unweit dieser Szene rollt gleich ein Kopf, weiter hinten wird jemand ausgepeitscht. Wir sehen einen Scheiterhaufen, einer hängt kopfüber am Seil, hier hängen welche am Galgen, dort hacken sie eine Hand ab. Gerechtigkeit, darunter stellte man sich vor 500 Jahren noch ein Schlachtfeld vor. Über heutige Debatten nach Umverteilung und Sozialausgleich hätte man damals den Kopf geschüttelt.

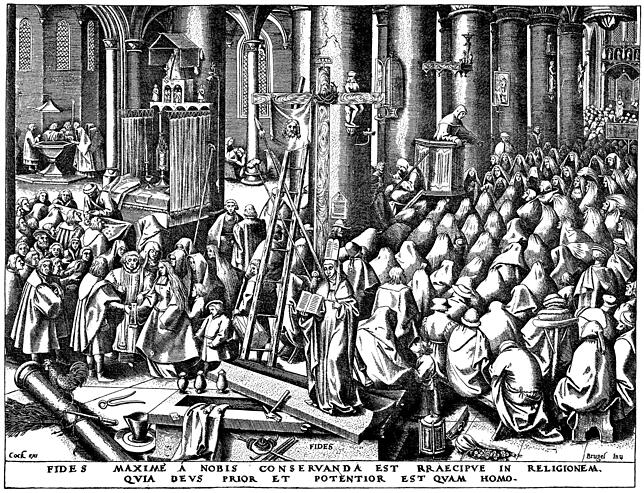

Glauben ist Unterwerfung

Ganz anders stellt sich das Szenario zur Tugend „Glauben“ dar. Lange bevor Motivations- und Fußballtrainer diesen Begriff für Seminare in „Optimismus“ und „positives Denken“ kaperten („Ihr müsst an euch glauben!“), war er noch in der Kirche beheimatet. Brueghel zeigt eine Schaar von züchtig gewandeten Menschen mit gebeugten Häuptern. Geht der Blick nicht zur Kanzel, so richtet er sich schamhaft auf den Boden. Glauben, das ist hier noch Demut und Unterwerfung – das glatte Gegenteil zum heutigen Tugend-Ideal.

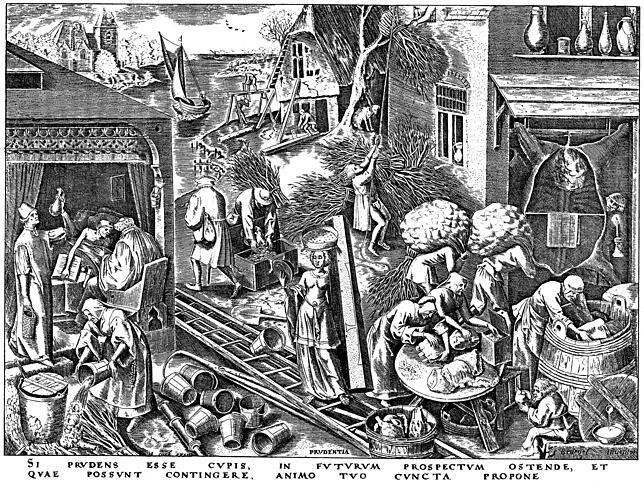

Erhellend ist auch der Stich mit dem Titel „Klugheit“. Wir sehen einen Kranken im Gespräch mit einem Mönch, das Testament liegt bereits in seinen Händen. Ein Arzt kommt vorbei, vielleicht ist doch noch etwas zu retten. Nicht weit von hier löscht eine Magd das Feuer unter dem Suppentopf, bevor es außer Kontrolle gerät. Hinten saniert jemand eine marode Hütte, rechts wird Kleinholz für den Winter in den Speicher geschleppt.

Klugheit: Darunter verstehen diese Menschen vor allem Vorsicht und Voraussicht. Vor allem aber verstehen sie, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Ein Sieb, das die personifizierte Klugheit in der Bildmitte auf ihrem Kopf trägt, verdeutlicht diese Fähigkeit.

Das Tugend-Ideal des 16. Jahrhunderts unterscheidet sich in vielen Facetten von heutigen Wertvorstellungen. Doch manches ist auch eine Frage der Interpretation, etwa der antike Mythos von der schönen Römerin Lucretia.

Die tugendhafte Lucretia

Die junge Ehefrau des Konsuls Lucius Tarquinius Collatinus, so heißt es in der Überlieferung, sei so tugendhaft gewesen, dass sie sich nach ihrer Vergewaltigung selbst umbrachte: aus Scham, Treue und damit sich künftig keine unehrenhafte Frau auf sie berufen dürfte. Ein Frauenbild, das denkbar wenig in unsere heutige Zeit passen will.

Das Lucretia-Porträt des etwa zur Zeit Pieter Brueghels lebenden Meisters Cornelis Bazelaere allerdings lässt eine andere Deutungslinie zu. So unverhohlen präsentiert die Selbstmörderin ihren entblößten Busen, dass man darin einen politischen Akt vermuten kann: Statt ihren Körper der männlichen Begierde zu opfern und sich damit den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu beugen, zerstört sie ihn.

Lucretias Suizid ist zugleich ein Attentat auf das Patriarchat. Das St. Galler Kunstmuseum geht nun sogar so weit, den Erklärungstext zu diesem Porträt mit dem Hashtag #MeToo zu versehen.

Ob das wirklich die Intention des Künstlers gewesen ist? Und ob ihm das Publikum dabei hätte folgen mögen? Vielleicht verbirgt sich hinter dieser Wahrnehmung des Lucretia-Mythos eine nur allzu bekannte Strategie im Tugend-Diskurs: der Versuch, aktuellen Idealen eine Jahrhunderte alte Geschichte anzudichten.

Die Ausstellung

„Altmeister-Geschichten: Die Schenkung Maria und Johannes Krüppel-Stärk“ ist bis zum 5. April 2020 im Kunstmuseum St. Gallen sehen. Geöffnet ist die Ausstellung Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier.