Punkt neun im „Genter Manifest“ von Milo Rau lautet: „Mindestens eine Produktion pro Saison muss in einem Krisen- oder Kriegsgebiet ohne kulturelle Infrastruktur geprobt oder ausgeführt werden.“ Auch wenn es weh tut, glaubt man herauszuhören – und das Basta.

Der Schweizer Dramatiker und Regisseur Rau ist künstlerischer Leiter des Theaters NTGent in Belgien. Ein Raubein und ein Bühnen-Moralist. „Es geht nicht mehr nur darum, die Welt darzustellen. Es geht darum, sie zu verändern.“ Sein Autor will Veränderung mit den Mitteln des Theaters.

Wobei Raus Stücke und Inszenierungen den Rahmen klassischer Aufführungen sprengen. Sie provozieren die etablierte bürgerliche Gesellschaft und werden (dennoch oder gerade deswegen) stürmisch gefeiert – so auch sein Gastspiel mit „Orest in Mossul“ am Schauspielhaus Zürich.

Sein „Kongo“-Tribunal von 2015, in dem afrikanischen Staat sowie in Berlin aufgeführt, ein Bühnenwerk mit realen Personen als Zeugen der in dem Land verübten Menschenrechtsverletzungen, zwang zwei Minister zum Rücktritt. Rau krempelt das politische Theater um. Vergesst Brecht! Dass die Kunst damit an ihre Grenzen kommt, Unruhe stiftet, das nimmt der Weltverbesserer hin.

Seine Produktion – „Orest in Mossul“ wurde im Frühjahr in Gent und in Bochum uraufgeführt – führte Rau in den Irak, nach Mossul. Das biblische Ninive, in der Antike eine der größten Städte der Welt, liegt nördlich von Bagdad. Mossul hat viele Eroberer kommen und auch gehen sehen. Zuletzt rief der selbsternannte Kalif Abu Bakr Al-Baghdadi in der Drei-Millionen-Stadt ein Kalifat aus.

Die Schlacht um Mossul begann 2014. Sie kostete, wie die Terrorherrschaft des Islamischen Staats (IS), Tausende von Menschenleben. Der westliche Teil von Mossul, bombardiert von amerikanischen und irakischen Truppen, ist eine einzige Ruine. Der IS ist vertrieben, aber nicht besiegt. Unter der Oberfläche geht der Krieg weiter. 3000 Schläfer werden in Mossul vermutet. Der Irak hat Öl, auch darum geht es.

Inmitten der Trümmerlandschaft, also im Sinne seines Manifests, inszenierte Rau mit einheimischen und europäischen Schauspielern die „Orestie“ des Griechen Aischylos, eine Tragödie, die auf der gleichen Zeitachse liegt wie das Alte Testament und die Legende vom Propheten Jonas, der auf Befehl Gottes die Stadt Ninive einnehmen sollte, vom Schiff sprang und von einem Fisch verschluckt wurde. Jonas überlebte.

Die „Orestie“ ist ein Stück, so liest Rau die antike Tragödie, über den endlosen Zyklus der Gewalt, den er im Nahen Osten (und nicht nur dort) vorfindet – die Familien der Dschihadisten sitzen in Lagern ein, nun selbst zu Opfern geworden, kein Tag vergeht ohne Anschläge, bei denen Unschuldige sterben.

Eine Gewaltorgie

Der Plot der Tragödie gibt ihm recht: Der Kriegsverbrecher Agamemnon (Johan Leysen) kehrt aus dem zerstörten Troja in die Heimat zurück. Da er zehn Jahre zuvor, als der Wind für die Fahrt seiner Flotte nach Troja ausblieb, die gemeinsame Tochter Iphigenie (Susana AbdulMajid) geopfert hat, tötet ihn seine Frau Klytamnestra (Elsie de Brauw). Orest (Duraid Abbas Ghaieb), der gemeinsame Sohn, rächt den Vater und tötet wiederum seine Mutter. Eine Gewaltorgie.

Jede Probe in Mossul wurde mit der Kamera dokumentiert. Das Team drehte auf dem Kaufhausdach, von dem aus Homosexuelle und Ehebrecherinnen in den Tod gestürzt wurden, eine Liebesszene zwischen Orest und Pylades (Risto Kübar), seinem treuen Freund – der Freundschaftskuss führte beim Dreh zu langen Debatten.

Rau ließ in den luxuriösen Bungalows eines Parks, die Saddam Hussein für die Eliten bauen ließ und wo der IS wahllos an Türen klopfte und jeden, der öffnete, erschoss, den Mord an Klytamnestra nachspielen.

Der Wächter, der bei Aischylos die Ankunft von Agamemnon erwartet, hat während des Bürgerkriegs als Fotograf gearbeitet, er erzählt freimütig von Massenhinrichtungen, die er aufgenommen hat. Die beste Freundin der Iphigenie, Leila, wurde vom IS entführt und zwangsverheiratet.

Parallelen zwischen Damals und Heute

Der Mann der Frau, die in Mossul die Athena spielt, wurde von al-Qaida erschossen. Er wollte kein Schutzgeld zahlen. Die grausamen Parallelen zwischen den antiken Schicksalsfiguren und heutigen Kriegsbiografien frappieren, sie schockieren.

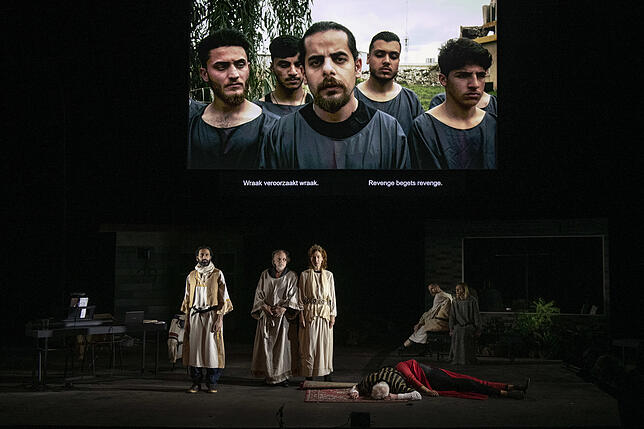

Diese und andere Videobilder, die im Schauspielhaus Zürich auf die Bühnenleinwand projiziert werden, sind nur Ersatz. Die irakischen Beteiligten an „Orest in Mossul“ – überwiegend junge männliche Schauspieler, die den Chor bildeten – erhielten kein Visum. Zu groß ist die Angst der Behörden, sie könnten Asyl beantragen. Europa heute.

Szenen, die ans Herz gehen

So entsteht die absurde Situation, dass das europäische Ensemble auf der Bühne, in der ein Schlaf- und Esszimmer installiert sind, Gespräche mit den irakischen Schauspielern simulieren. Es gibt absichtsvoll Überschneidungen, Wiederholungen und Szenen, die ans Herz gehen. Als Iphigenie rituell erwürgt wird, schreit, stöhnt, am Ende nur noch röchelt, schauen Besucher der Vorstellung weg oder halten sich die Ohren zu.

In Raus Inszenierung, seinem Spiel mit den doppelten und dreifachen Erzähl- und Bezugsebenen, bleibt nichts Abstraktion. Sein Theater will die Welt ändern, das tut weh. Dass er von seinen Schauspielern andere Eigenschaften als nur die Darstellung einer theatralischen Figur fordert, das gehört zu seinem Manifest. „Ich zweifle“, sagte einer der Genter Schauspieler, „und zudem habe ich Angst.“ Dennoch bestieg er den Flieger nach Mossul.

Die Geschichte von Jonas wurde nicht zu Ende erzählt. Er erreichte die Stadt Ninive, um dort zu verkünden, dass nur noch 40 Tage bis zu ihrer Zerstörung blieben. Die Ankündigung löste eine Bußbewegung aus, und Gott zeigte Erbarmen.

Ende gut, alles gut?

Auch die Geschichte der „Orestie“, die Rau lediglich als Steinbruch verwendet – „wörtliche Adaption verboten“ (Manifest) –, hat ein gütliches Ende. Aischylos zufolge habe man aus dem Leiden zu lernen. Im dritten Teil der Tragödie reißt der Staat, verkörpert von Athena, das Gewaltmonopol an sich. Athena nimmt den Mörder Orest auf, sie gewährt ihm Straffreiheit.

Begnadigung oder Todesstrafe für die IS-Mörder? Diese Frage hat Rau den irakischen Schauspielern gestellt. Eine Antwort: Es sei undenkbar, einem IS-Kämpfer zu verzeihen. Genauso unmöglich sei es, ihn zu töten. Bahnt sich da Versöhnung einen Weg? Ein schöner Traum. – „Orest in Mossul“ ist die erste Zusammenarbeit zwischen dem Schauspielhaus Zürich und dem NTGent.

Weitere Aufführungen von „Orest in Mossul“ finden am 20., 21. und 22. November 2019 im Zürcher Pfauen statt. Informationen dazu finden Sie hier.