Ob Plastikinseln, die auf den Weltmeeren treiben, oder Plastikmikropartikel in Fischmägen: Kunststoff ist in Misskredit geraten. Eine trifft es besonders hart: die Plastiktüte. Sie gilt als Inbegriff der Wegwerfgesellschaft und inzwischen als Umweltsünderin Nummer eins.

Doch sie ist nur ein Sündenbock – und trägt das Schicksal mit Gleichmut und Fassung: wie so vieles, das wir der Reißfesten in den vergangenen Jahrzehnten an Gewichten in den bereitwillig sich aufspannenden Innenraum legten. Doch der Gleichmut hilft nichts, die Tage der Plastiktüte sind gezählt. Manche sagen schon heute Tschüss!

Wie das Museum der Alltagskultur im Städtchen Waldenbuch südlich von Stuttgart. „Adieu, Plastiktüte!“ Schon im Titel verabschiedet die Ausstellung der Filiale des Landesmuseums Württemberg die Plastiktüte nach gut 50-jähriger Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand.

Ihre Karriere begann Mitte der 1960er-Jahre. 2016 läutete die freiwillige Selbstverpflichtung des Handels, für 60 Prozent aller Tüten eine Abgabe zu verlangen, den allmählichen Niedergang der Plastiktüte ein.

Auf die Kunststofftragetasche – so der Fachbegriff – aus Polyethylen oder Polypropylen war immer Verlass, doch bald wird sie uns wohl verlassen. Sie reist gern (meist sind es Kurztrips vom Ladengeschäft bis zum Parkhaus), aber sie reißt nicht. Ist wasserdicht und lebensmittelecht, säurefest und hitzebeständig.

Im Grunde ist die Plastiktüte unverwüstlich und uns seit über 50 Jahren eine treue, zuverlässige und durchaus geschätzte Begleiterin. Oder war es zumindest. Denn heute lässt sich niemand mehr gern mit ihr blicken.

Die Nostalgie in der musealen Verabschiedung der Tüte im Museum ist also verständlich. Sie verdankt sich dem Umstand, dass die Plastiktüte irgendwie zum Sorglospaket eines Lebens dazugehörte, in dem Umweltschutz nachrangig war.

Die Papiertüte übrigens ist keine sinnvolle Alternative, verbraucht sie doch deutlich mehr Ressourcen an Energie, Wasser und Chemikalien. Und ein Baumwollbeutel muss, damit seine Klimabilanz besser als die der Plastiktüte ausfällt, schon mindestens 130-mal verwendet werden.

Die Ökobilanz der Plastiktüte ist also gar nicht so schlecht. Und vielleicht hat sie ja doch eine Zukunft: In Chile wurde eine Variante entwickelt, bei der sich das Material innerhalb weniger Minuten in Wasser auflöst. Dies und noch manches andere rund um die Plastiktüte erfährt man in Waldenbuch.

Denn die Ausstellung bietet jede Menge Informationen: in zwei Filmen, in Wandtexten und auf Infotafeln, die, nur vermeintlich ökologisch korrekt, in braunen Papiertüten stecken. Das Waldenbucher „Plastiktütenwiki“ macht zugleich verständlich, warum die Tüte, als sie Mitte der 1960er-Jahre ihren Siegeszug durch die Kaufhäuser und den Einzelhandel antrat, noch als umweltfreundlich galt.

Auf einem Exemplar der Supermarktkette Tengelmann knutscht eine Schildkröte mit einem Frosch – unter dem Schriftzug „Schützt unsere Umwelt“. Eine Tüte von MiniMal wiederum zeigt einen Schmetterling auf blühender Wiese. Selbst der WWF warb seinerzeit für Umweltschutz für und auf einer Plastiktüte.

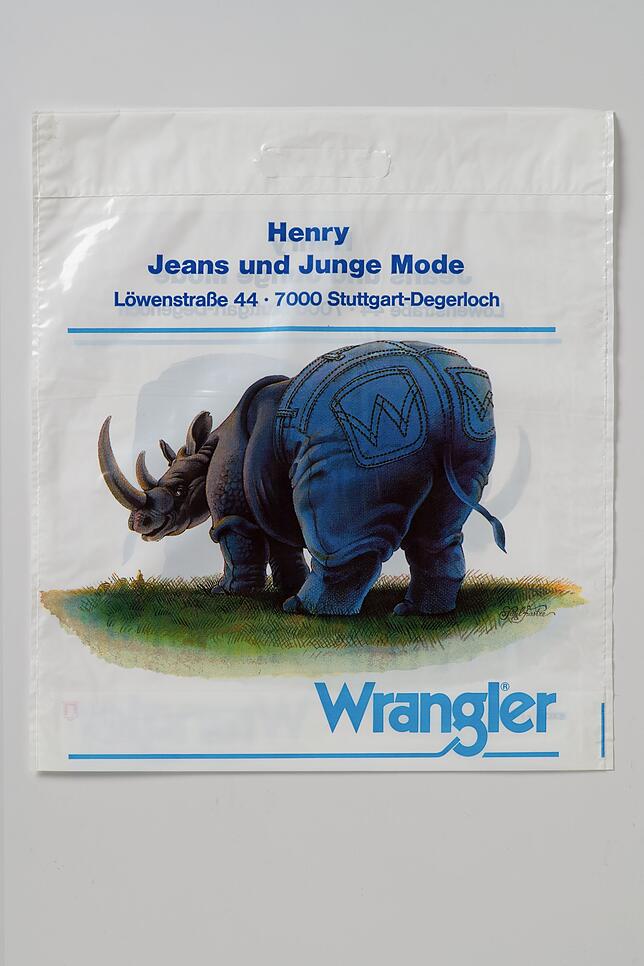

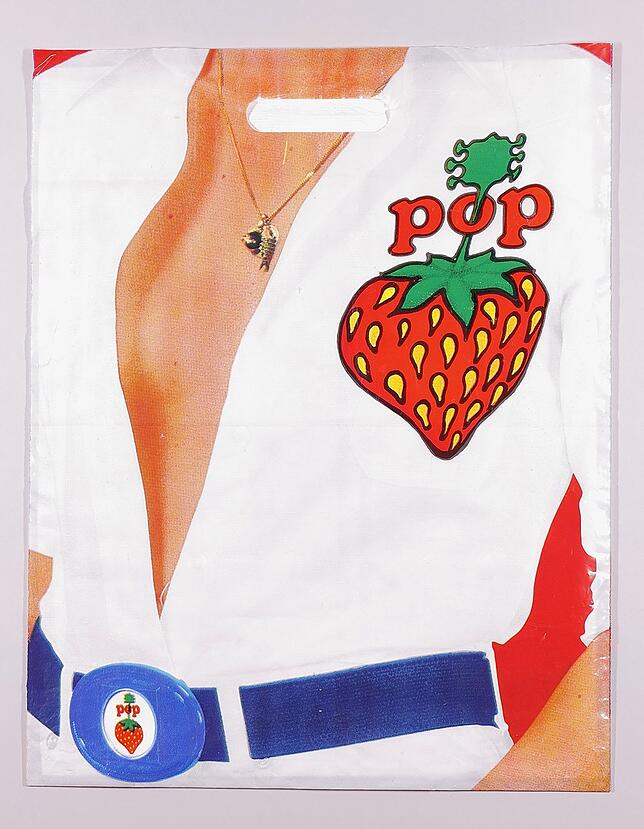

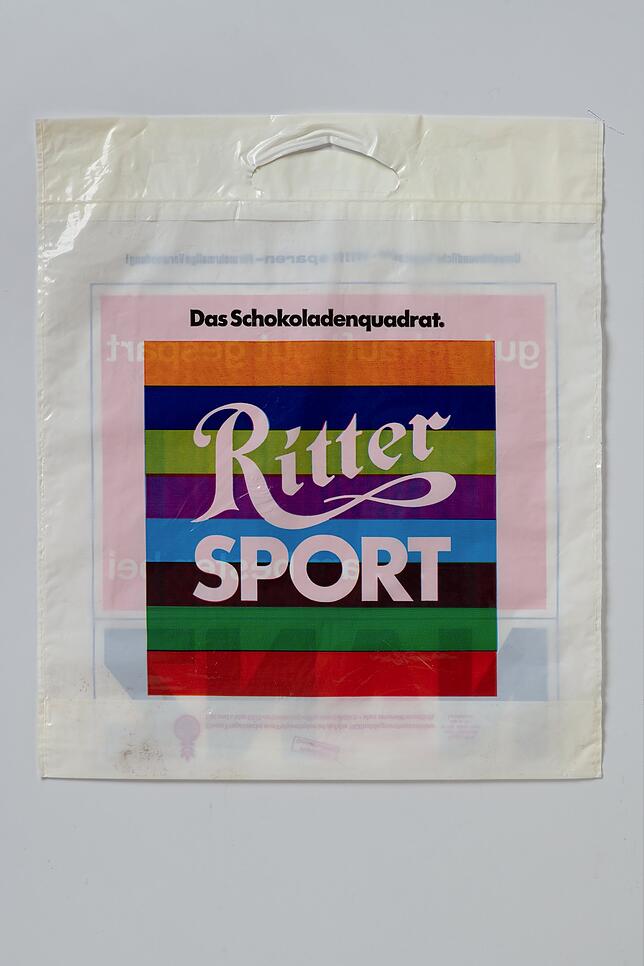

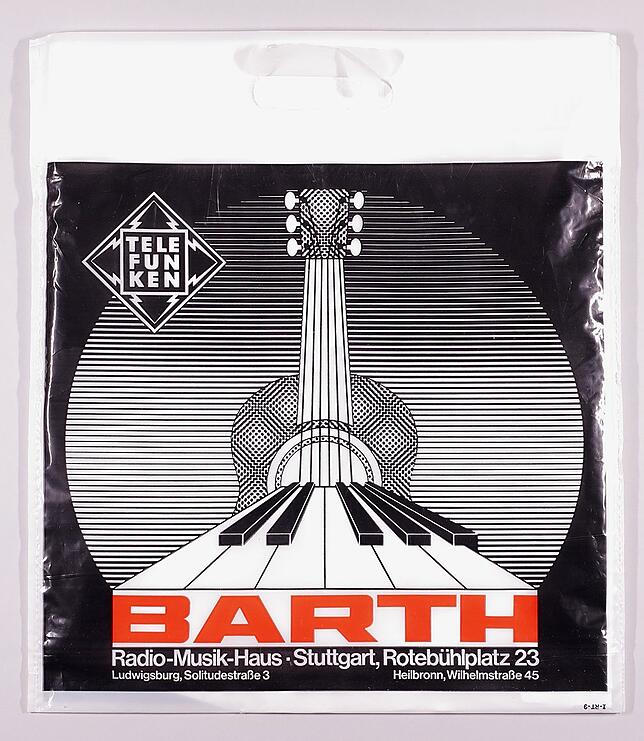

Mit solchen und vielen weiteren Plastiktüten-Motiven wirft die Ausstellung noch einmal einen nostalgischen Blick zurück. Auf „Wühltischen“, um im Bild zu bleiben, ist eine Vielfalt von Tüten mit unterschiedlichstem Design ausgebreitet.

Und mitten im Ausstellungsraum stehen transparente Boxen mit Hunderten, nein: Tausenden weiteren Tüten bereit. Im monatlichen Turnus wechselt die Ausstellung die ausgelegten und an der Wand prangenden Exemplare aus. Ermöglicht wurde die Schau durch zwei Schenkungen: zwei Privatsammlungen mit zusammengenommen rund 50.000 Plastiktüten.

Einer der beiden generösen Sammler, Matthias Klotz, begann mit seinem Hobby noch als Jugendlicher. Auf die Idee kam er 1968 im Kunstunterricht. Dort war das Motiv einer Einkaufstüte der Warenhauskette Breuninger ein Thema. In der Tat: Erinnert das geometrisch-abstrakte Design und die Farbgebung der Aldi-Tüte nicht an Bilder des Bauhauskünstlers Josef Albers?

Auch sonst pflegte die Plastiktüte ein enges Verhältnis zur Kunst. So sind Kunstwerke wie die „Mona Lisa“ und Raffaels Putten auf der Sixtinischen Madonna beliebte Tütenmotive – oder auch Designs wie ein an Op-Art erinnerndes Raster aus Kreisen. Auch Tiermotive begegnen uns häufig. Und Werbesprüche, von „Wir machen den Weg frei“ über „Aral. Alles super“ bis zu „Geiz ist geil“.

So war die Plastiktüte schon immer ein Spiegel ihrer Zeit – man denke an die psychedelischen Opiumblüten in Orange und Rosa, die in den 1970er-Jahren die Tüte des Ulmer Modehauses Woll und Wanner schmückten. Und weil das so ist, ließ sich der Kunde gern mit einer Plastiktüte in der Hand zum Werbeträger von Marken oder des jeweiligen Händlers machen, der ihm die Tüte in die Hand drückte. Im Unterschied zu heute.

Die Ausstellung „Adieu Plastiktüte!“ ist bis zum 3. Juli 2020 im Museum der Alltagskultur in Waldenbuch zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist in diesem Jahr frei.