An einem Montagmorgen mitten im zweiten Corona-Lockdown dröhnt unvermittelt ein Bohrhammer los. Der Schreck fährt mir in den Rücken, während ich friedlich am Schreibtisch sitze und die Woche plane. Woher kommt dieser infernalische Lärm? Er könnte von überall kommen, die Quelle ist nicht zu orten. Am Mittag steht ein Telefoninterview an. Unmöglich bei dem Krach. Unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Unmöglich, eine Aufzeichnung fürs Radio zu machen. Also laufe ich los – direkt unterhalb des heimischen Büros steht eine Tür offen: „Was zum Teufel tun Sie hier?“, schreie ich in den großen Praxisraum.

„Machen Mauer!“ antwortet ein stämmiger Mann mittleren Alters auf die Frage, vielleicht ein Pole. Er zuckt mit den Schultern und grinst dabei.

Vielleicht ein Pole. Polen wurde im Zweiten Weltkrieg zugesetzt wie keinem anderen Land. Besetzt, ausgeplündert, zerstört. Menschen wurden wegen einer Kleinigkeit hingerichtet, oft auch ohne Kleinigkeit. Weil sie Intellektuelle waren. Oder Juden. Oder einfach aus Zynismus. Rund zwei Millionen Polen wurden damals als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Ausgesetzt der Willkür von NS-Beamten, Vorarbeitern oder Bauern.

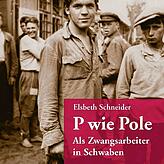

Die Autorin Elsbeth Schneider hat sich eines Stücks dieses Unrechts angenommen und erzählt die Geschichte der Zwangsarbeiter in Schwaben. Da, wo sie seit 15 Jahren wohnt, bei Tübingen. Da, wo sie die Gegend kennt. Sie schrieb einen Roman, der sich atemlos liest. Erzählt am Beispiel von Tomasz, einem früheren Sportreporter, der bei einer Razzia in Warschau von der Wehrmacht aufgegriffen und als Zwangsarbeiter nach Württemberg verschleppt wird. Er landet in der schwäbischen Provinz – mit Glück bei einem Bauern, dem vor allem wichtig ist, dass seine Felder bestellt werden. Die nächste Ernte ist ihm näher als die Partei.

Ein guter Arbeiter wird gefüttert

Der Bauer Fahrner sieht sofort, dass auch er Glück mit seinem Zufallsfang hat, Tomasz hat Erfahrung in der Landwirtschaft. Einen guten Arbeiter lässt man nicht ohne Not zugrunde gehen, der wird gefüttert. Und wie es in der bäuerlichen Familie Brauch ist, isst man an einem Tisch. Zumindest, solange die Heimatfront noch weit entfernt von der Frontlinie liegt. Solange die ganz Überzeugten ebenfalls weit weg sind, wie Sohn Joachim, ein SS-Mann.

Gegen Mittag erreiche ich endlich den Hauswirt. Mein Anruf ist ganz offenbar nicht der erste. Er habe bereits Anrufe bis zur Nummer 7 erhalten, die gesamte Anlage scheint zu vibrieren. Ich versuche die Sache mit dem Telefoninterview zu erklären. Hätte ich‘s gewusst, hätte ich mir wohl ein Hotelzimmer organisieren können, als Working Space. Vielleicht eine kleine Pause zu Mittag? Vielleicht wenigstens am nächsten Tag, man könne ja verlegen? – „Klar doch“, sagt der Verwalter entnervt. „Sie haben ein Luxusproblem!“

Da muss ich ihm recht geben. Wir haben eine warme Wohnung, trockene Fußböden, Aussicht auf ein Krankenhausbett bei Bedarf. Kein Lager, durch das der Schlamm fließt. Kein ungeheizter Verschlag oder gar ein Zelt. Wir haben Papiere und sind hier zu Hause. Und wir können uns beschweren, auch dafür gibt es einen Ansprechpartner.

Tomasz kann sich nicht beschweren. Vergleichsweise hat er es gut getroffen in der bäuerlichen Familie. Während der Deportation in den Viehwaggons – auch Richtung Westen wurden die Menschen wie Vieh zusammengedrängt – rollte ihm ein trotziger Junge vor die Füße. Ein zarter Geist mit Fantasie. Wenn Tomasz ihn nicht im richtigen Moment zum Schweigen gebracht hätte, hätte er schon den Transport nicht überlebt. Tomasz nimmt ihn unter seine Fittiche: Überleben hat er als einziges Ziel ausgegeben. Den Jungen will er retten, wie er es bei seiner Frau und seinem Sohn nicht geschafft hat.

Liebe als Todesurteil

Tomasz ist zäh. Hartes Arbeiten gewohnt. Der Junge dagegen tut sich schwer. Verguckt sich zudem in die Tochter des Bauern. Ein Todesurteil für den Polen, wenn das auffliegt. Eine Schauhinrichtung haben die beiden bereits erleben müssen, sie wurden gezwungen, dabei zuzusehen. Fraternisierung, Verbrüderung, fängt schon beim kleinsten Gefallen an. Wenn der Pfarrer die Polen sonntags in die Kirche lässt zum Beten. Beispielsweise. Oder der gemeinsame Tisch. Oder die Kleidung des gefallenen Sohnes, die an den Polen weiter gegeben wird. Damit der es warm hat und arbeiten kann.

Die Wände vibrieren derweil weiter, eine Flucht ist unmöglich. Das Wetter ist biestig, die Cafés sind geschlossen. Der Tag ist erst zur Hälfte vorbei, das Interview immerhin verlegt.

Der Roman setzt mit dem Jahr 1942 ein, die Grausamkeiten im Warschauer Ghetto sind auf einem Höhepunkt, die Deportationen nach Ost und West ebenfalls. Das Jahr 1943 bringt nach Stalingrad die Wende im Kriegsgeschehen, auch für die Bauernfamilie Fahrner. Am 12. März kommt SS-Sohn Joachim zurück von der Ostfront, verletzt, verbittert und umso grausamer gestimmt: „Die Scheißpolacken“ haben ab sofort in ihrem Verschlag zu essen und für drei zu schuften. Auch die Hitlerjungen an der Heimatfront sind auf Krawall gebürstet, sie wurden ja schließlich in der braunen Tinte getauft. Aufmärsche und Endsiegstimmung.

Zurück in den Bombenhagel

Tomasz war so unvorsichtig, Flugblätter aufzuheben, die über den Feldern abgeworfen wurden, Hochverrat nennt das Joachim. Die Tiefflieger werden häufiger, selbst auf dem Land wird alles beschossen, was sich bewegt. Tomasz und der Junge sind auf dem Feld, der Junge schaffte es noch zurück in den Hof, in den Keller. Doch Joachim schickt ihn wieder zurück, in den Bombenhagel.

Beim infernalischen Lärm der Einschläge werden eine Kuh des Zuggespanns zerfetzt – und der Junge. Danach ist Ruhe. Totenruhe. Der Roman geht in die letzte Phase, die letzten Kriegstage, in der sich überzeugte Nazis nicht scheuen, Deserteure als „feige Verräter“ auszuliefern. Tomasz wird sein Ziel erreichen. Er wird überleben.

Der Bohrhammer schweigt, Feierabend ist gekommen. Luxusprobleme! Und man beginnt sich zu wundern, dass heute polnische Männer Wände in deutschen Häusern einziehen und polnische Frauen Alte pflegen. Womit haben wir das verdient?