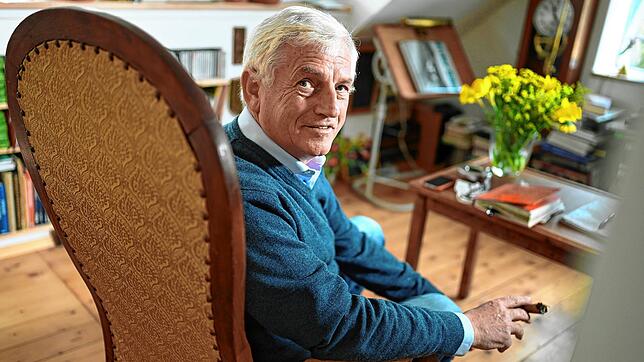

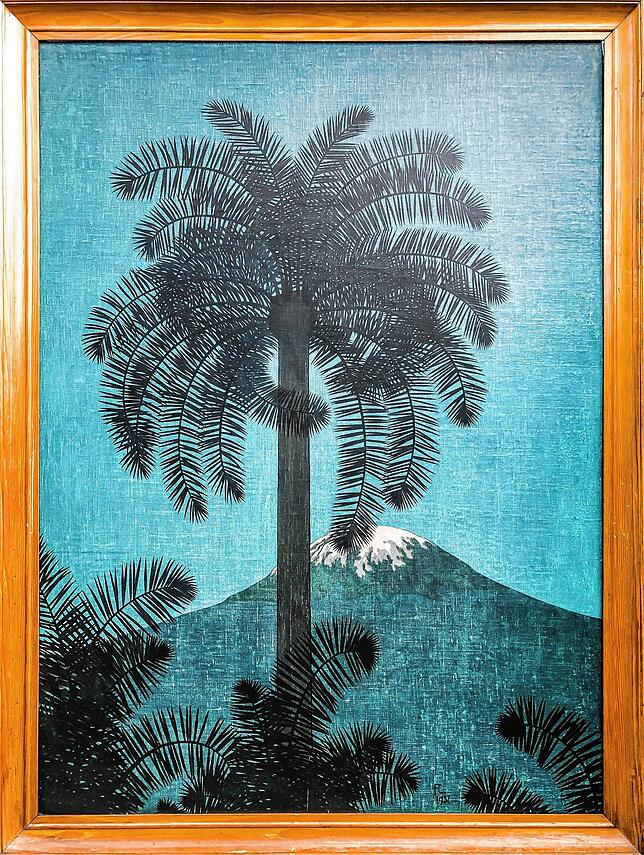

Als Kind und Jugendlicher, berichet Arnold Stadler in seinem neuen Roman „Am siebten Tag flog ich zurück“, habe er „im schwäbischen Mesopotanien zwischen Donau und Rhein“ festgesessen – womit die Landschaft um seinen Geburtsort Meßkirch und sein Dorf Rast gemeint ist. In einem der Zimmer des elterlichen Bauernhofs hing an der Wand nicht nur das Kreuz, sondern auch ein Werk des Stuttgarter Malers Fritz Lang, „Das Kibo mit Dattelpalme“.

Das 1931 entstandene Bild, das nun das Arbeitszimmer des Erzählers ziert, zeigt den Kilimandscharo, das mit 5895 m Höhe über dem Mittelmeeresspiegel höchste Bergmassiv Afrikas. Von 1902 bis 1964 hieß es auch Kaiser-Wilhelm-Spitze oder Wilhelmskuppe. Der kaiserliche Wilhelm – ein trauriges Relikt aus jener Zeit, als Tansania noch Deutsch-Ostafrika war. Kanzler Bismarck sprach von „Schutzgebieten“. Der Kibo (Swahili, deutsch: „Der Helle“) war damals der höchste Berg Deutschlands in Afrika. Kein Witz.

Fritz Lang brach 1928 nach Afrika auf. Seine Expedition dauerte ein halbes Jahr. Nach seiner Rückkehr hat er immer wieder den Kilimandscharo gemalt – wie Paul Cézanne seinen Montagne Sainte-Victoire. Das Bergmassiv, berichtet der Erzähler des Romans, „war der Gipfel seiner Sehnsucht, der sein Leben in ein Vorher und ein nachher teilte“. Und mehr: „Seine Sehnsucht hat sich in meine verwandelt, der Kilimandscharo wurde mein Traum von Eden“.

Im Auftrag von der „Zeit“

Es blieb ein Traum bis Januar 2017. Da machte sich Stadler auf zu diesem Berg und dessen Geschichte „auf der anderen Seite meiner Augen“. Aber nicht nur die Sehnsucht trieb ihn in den vermeintlichen Garten Gottes. Es war der Auftrag der Wochenzeitung „Die Zeit“ eine Reportage über die höchste Erhebung der Erde zu schreiben, „die sich einfach so erhebt, ohne dazugehörende Alpen oder Anden“. Der poetische Zeitungstext ist der Ausgangspunkt des Romans. Der letzte Satz zeigt den Titel an: „Am siebten Tag flog ich zurück“.

Die Sehnsucht ist keine Eintagsfliege im literarischen Werk von Arnold Stadler. Ein Roman, 2002 erschienen, heißt „Sehnsucht“. Sein Held, ein Melancholiker, eine typische Stadler-Figur, befindet sich auf einer Vortragsreise durch die Republik. Je weiter er kommt, desto größer wird seine Sehnsucht nach dem richtigen Leben (im falschen, möchte man mit Theodor W. Adorno ergänzen). Er kommt nicht an. Bleibt im toten Winkel des Daseins. Oder mit Stadlers Worten: Im Hinterland des Schmerzes.

Auch Afrika ist für Stadler kein Neuland. In der Erzählung „Ausflug nach Afrika“ (1997), schickt er den schrulligen Hotzenwäldler Hotz in den schwarzen Kontinent. „Ich hatte mindestens zwei Gründe“, legt er ihm in den Mund: „Da waren die Palmen. Und dann gab es dort, wie ich wusste, noch richtige Menschenfresser. Ich wollte gefressen werden.“ Das ist zum Brüllen? Hotz meint es ernst. Er hat „genug vom Leben.“

Lachen mit eigenem Dementi

Stadlers Bücher sind zum Lachen, das ist wahr. „Am siebten Tag flog ich zurück“ macht da keine Ausnahme. Doch das Lachen, das sie auslösen, enthält meist schon sein eigenes Dementi. Darauf hat Peter Hamm 1999 in seiner klugen Laudatio auf den Büchnerpreisträger hingewiesen. Stadlers Romane und Erzählungen sind demnach urkomisch und zugleich todtraurig. Sie gründen und nähren sich im Unglück oder, wie es in „Feuerland“ (1992) heißt, in „früheren und späteren Katastrophen“.

Die Reise nach Tansania des Erzählers endet nicht in der Katastrophe, der sich selbst, wen wundert‘s, als „umerzogenenen Linkshänder“ und „Don Quijotte“, als „Dichter“ und „Narr“ versteht und unter diesem Blickwinkel die Welt betrachtet. Der Flug in der „Schweineklasse“ nach Arusha verläuft glatt, auch wenn ihn die „Flugscham“ überkommt und der ökologische Fußabdruck drückt.

Reisen mit Schuldgefühl

Heute reist man mit Schuldgefühlen in die Ferne, auch dank Greta. „Aber sie ist mir noch viel zu bescheiden“, notiert der Reisende, dem sich, noch ist er nicht am Zielort, Szenen aufdrängen, die mit schreibenden Kollegen zu tun haben wie Böll, Grass, Müller, Handke oder Leicester und Ernest Hemingway, Autor des verfilmten Romans „Schnee am Kilimandscharo“.

Aber auch weniger noble Geister und Geschichten aus der Heimat beschäftigen das Gemüt: Johannes Kuhn, Friedemann Maurer oder Fritz Kiehn, der mit 85 um die Momellafarm herum, in der Fritz Lang logierte, Krokodile und Lowen abgeschossen hatte, die nun ausgestopft im Museum von Trossingen zu bewundern sind.

Am Airport wartet Freddy, sein Chauffeur. Bevor Stadler sein Wallfahrtsziel erreicht, wird er durchs touristische Programm geschleust. Dazu gehört die Safari, inklusive Kontakt im schusssicheren Abstand zu Elefanten und Büffeln. Die Angst, von einem Raubtier gefressen zu werden, ist unbegründet. Statt seiner musste ein Zebra dran glauben.

Den ersten Löwen seines Lebens hat der reisende Erzähler als Kind im Zirkus Brumbach gesehen, der gleich hinter dem Hof gastierte. Unbegründet ist die Furcht vor der Spinne im Zelt und vor den singenden Hyänen, die ihm die „schlimmste Nacht“ bereiten. Bei alledem macht er eine seltsame Beobachtung: „Alle Tiere hatten den Kilimandscharoblick, wie ich auch.“ Der anschließende Smalltalk mit Hotelgästen am Pool der African View Lodge, ebenfalls obligatorisch, bringt weder Spaß noch Entspannung.

Nicht zum Programm gehört der Besuch des Museums in Arusha, dereinst Sitz der deutschen Kolonialherren. Freddy karrt den Erzähler kopfschüttelnd hin. Stadler ist der einzige Mensch, der die Vitrinen besichtigt, die unsere Schande dokumentieren. „Kolonien fördern die Volksernährung“ liest er und denkt laut, „man hat diese Menschen ziemlich alleingelassen mit ihrer Geschichte“. Anschließend lässt er sich in die Kirche der Stadt bringen. Es ist Sonntag. Messe. Wie zuhause. Also wie in Rast oder in Rio Pico in Feuerland.

Unmöglich, die einzelnen Schritte, Episoden, Anekdoten und Leitmotive dieses wunderbaren Romans zu referieren. Wie so oft, eigentlich wie immer, stürmt Stadler einfach drauflos, erzählt sprunghaft, schlingernd, scheinbar planlos. Wiederholung eingeschossen, davon leben seine Erinnerungen. Pia Reinacher hat für diese „Fluchtversuche in Satzform“ das schöne Wort „parataktisches Trommelfeuer“ erfunden.

Elegisch und pathetisch

Der epische Feinmechaniker Stadler, von dem gesagt wird, er schreibe an einem einzigen großen Buch und der in diesem Roman wie nie zuvor den Pakt mit dem literarischen Ich eingeht, weiß, was er tut, wenn er immer wieder „ein neues Fass öffnet“. Sein intertextuelles Trommelfeuer, tief- und abgründig, heiter und humorvoll, sinnlich und melancholisch, elegisch aber auch pathetisch, bringt jenen in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart einzigartigen Ton hervor, den Martin Walser als den Stadler‘schen rühmt.

Und der helle Berg? Am sechsten Tag erblickt er das „Bild seines Lebens“ – von der Terrasse der Kaliwa Lodge aus, die ein Sachse führt. Der Erzähler, der sich dem Darwin‘schen „Survival of the Fittest“ verweigert, schafft den Berg mit den Augen hinauf. Der Theologe Stadler assoziiert dabei Moses und den Berg Nebo, von dem aus der Prophet das Gelobte Land erblickte. Ein Ignorant, der nicht an das verlorene Paradies um den Kibo denkt, dessen Eiskappe von der globalen Erwärmung betroffen ist und bald verschwunden sein wird.

Aber ein Buch über den Klimanotstand ist „Am siebten Tag flog ich zurück“ trotzdem nicht. Dieser raffinierte Vertreter der literarischen Avantgarde namnes Arnold Stadler lässt sich nicht auf Eindeutigkeiten reduzieren. Seine Reise ist zuallererst eine nach innen: „Ich weiß nun, dass die Sehnsucht nach diesem Berg, der so lange meine Zukunft war, nun in der Erinnerung mein Heimweh ist.“ Anderntags nimmt er den Flieger nach Bremen, wo er zur jährlichen Eiswette erwartet wird.