Die Familie ist brüchig geworden: Patchwork-Gebilde und wechselnde Beziehungen treten anstelle geordneter Verhältnisse, neue Geschlechterrollen sorgen zusätzlich für Verwirrung. Früher war alles besser, und von der Richtigkeit dieser Annahme sind nicht nur Anhänger eines konservativen Familienmodells überzeugt. Nein, selbst viele Befürworter progressiver Lebensentwürfe glauben an die Erzählung von der heilen Familie mit Vater, Mutter und Kind, die bei all ihren Mängeln doch zumindest für Stabilität gesorgt und Orientierung geboten habe.

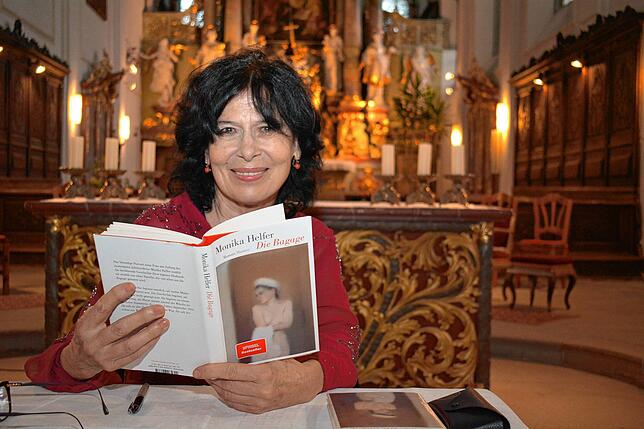

Dass die Wahrheit nicht selten anders aussah, davon erzählt die Vorarlberger Autorin Monika Helfer in ihrem neuen Roman „Vati“. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie mit „Die Bagage„ einen Bestsellererfolg gelandet.

Der Abgrund im Dorfleben

Darin war sie der Geschichte ihrer Großeltern mütterlicherseits auf den Grund gegangen, den Härten ihres Lebens im Hochgebirge, den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und den Folgen eines Untreueverdachts. Es war eine Geschichte, die hinter der gut katholischen Ordnung im Dorfleben jener Zeit einen Abgrund offenbarte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Kluft zwischen Schein und Sein weiter vertieft.

So erweist sich die Idylle auf dem Hochplateau Tschengla am Brandnertal für die dort lebende Familie Helfer als leicht zerbrechlich. Der Vater Josef leitet hier ein Erholungsheim für Kriegsinvaliden. Tragische Fälle kommen zu ihm, wie etwa der einst hochbegabte Maler und Geiger, der an der Front Arm, Bein und Verstand verlor. Sie dürfen sich erholen, jeweils für ein paar Wochen – ein schaler Ausgleich für die schweren Traumata.

Die meisten wollen sich nichts anmerken lassen, verbergen bei Gruppenfotos ihre Gebrechen. Professionelle Psychotherapie ist nicht in Sicht. Auch nicht für den Leiter des Heims selbst: Josef Helfer hatte im Krieg seinerseits ein halbes Bein verloren, völlig mittellos zurückgekehrt blieb ihm nichts als seine Bildung.

Es ist eine Bildung, die dem Stand des Sohnes einer einfachen Magd eigentlich gar nicht entspricht. Eine Bildung, die er sich von Kindesbeinen an auf eigene Faust angelesen hat und nun im Verborgenen weiter pflegt. Der Hausverwalter geht dafür in die Bibliothek: Wertvolle Bücher – Kant, Fichte, Darwin – als großzügiges Geschenk ans Heim, gespendet vom dankbaren Vater des zum Invaliden zerschossenen Geigers.

Der autodidaktische Bildungsbürger könnte stolz darauf sein, Zugang zu finden zu dieser anspruchsvollen Literatur. Doch Stolz steht ihm nicht zu, nicht ihm, dem unehelichen Sohn einer Magd. Und so kommt es zu einer Tragödie, die nur in einer von Standesdünkel und Tabuvorstellungen geprägten Gesellschaft möglich ist. Erst wagt er nicht zu widersprechen, als aus dem Heim ein Hotel, aus dem Ort der Barmherzigkeit ein profitables Kurangebot werden soll. Die offenkundig dem Altpapier geweihten Bücher bringt er lieber bei Nacht und Nebel aus dem Haus an einen sicheren Ort – interessieren ja eh niemanden.

Doch dann tauchen plötzlich Rechnungsprüfer auf. In ihrem Gepäck: eine penible Auflistung aller dem Heim gespendeten Bücher. Wo sind sie? Es wird sie doch wohl niemand unterschlagen haben?

Furcht vor der Schande

In einer Kultur des offenen Diskurses könnte man ihr Fehlen erklären, ja, der Retter dieser Bücher dürfte sogar mit Sympathie rechnen. Doch Vati erklärt nichts, geht stattdessen in seinen Hobbyraum und trinkt einen Giftcocktail. Die Furcht vor der Schande ist größer als jeder Lebenswille.

Der Vati überlebt den Suizidversuch knapp, seine Familie aber bricht nach und nach auseinander. Tochter Monika und ihre Geschwister finden sich bald bei einer Tante in einer Siedlung wieder, lange weiß sie gar nicht, was mit ihren Eltern ist: „Niemand hat je mit uns über unsere Mutter oder unseren Vater gesprochen! Als hätten wir nie Eltern gehabt, als wären wir auf die Welt gekommen wie die Knospen.“ Zu einer Familie gehört ein Vater, eine Mutter und ein Kind. Wenn dem aber nicht so ist, dann wird es verschwiegen, verdrängt, zum Tabu erklärt.

Es ist nicht so, dass es an Gespür fehlte. Die Tante ahnt, dass dem Selbstmord auch andere Ursachen zugrunde liegen könnten. Kriegserlebnisse zum Beispiel, Erfahrungen, die in dieser Zeit jeder mit sich allein ausmacht. In einem Kloster findet Vati Unterstützung – jedenfalls das, was die barmherzigen Schwestern darunter verstehen: eine Zelle zum Wohnen. Gespräche, Berührung, aktive Hilfe gibt es nicht.

Monika Helfer erzählt von diesem Teil ihrer Familiengeschichte mit derselben emotionalen Subjektivität wie schon in „Die Bagage„. Erneut erleben wir die Erzählerin in recherchierender Rolle, erkunden das Gewesene aus mal distanziert journalistischer, mal intim poetischer Perspektive. Doch während das Schicksal ihrer Großeltern einen klar umrissenen Plot ergibt, mündet das Leben des Josef Helfer in einen fragmentarischen, zerfaserten Zustand: als lägen vor unseren Augen die Scherben eines zerbrochenen Jahrhunderts. Zwangsläufig muss das Lektüreerlebnis ein anderes sein, ein weniger plastisches, in sich abgeschlossenes. Bestsellerstatus dürfte „Vati“ diesmal eher nicht erlangen.

Es ist an der nachfolgenden Generation, die Scherben dieses Jahrhunderts in emsiger Arbeit aufzukehren. Wie es dieser dabei ergangen ist, lässt der letzte Satz erahnen. Er lautet: „Wir alle haben uns sehr bemüht.“