Unlängst stellte die Fondation Beyeler in Basel-Riehen die Werke von Francis Bacon und Alberto Giacometti gegenüber. Hier der malende Fürst der Finsternis, dort der Bildhauer, der wie kaum ein anderer unsere Lebensangst ausgedrückt hat. Als die beiden Künstler sich Anfang der 1960er-Jahre über das Modell Isabel Rawsthorne, gemeinsame Freundin, Geliebte, Muse, kennenlernten, waren sie nicht nur arriviert, sondern berühmt. Anders gestaltete sich die Freundschaft zwischen Giacometti und dem spanischen Tausendsassa Salvador Dalí, der sich das Kunsthaus Zürich in einer Kabinett-Ausstellung im Chipperfield-Neubau widmet.

Im April 1930, so das Narrativ, entdeckte Dalí in einer Pariser Galerie Giacomettis Plastik „Boule suspendue“: Im Inneren einer käfigartigen Metallkonstruktion schwebt eine Kugel mit deutlichem Spalt über einem sichelförmigen Keil. Dalí war dermaßen beeindruckt von der (angeblichen) „sexuellen Frustration“, die in diesem Werk zum Ausdruck kam, dass er sie nicht nur in einer Zeichnung zitierte, sondern Giacometti ansprach, dem Kreis der Surrealisten beizutreten, dem er angehörte. André Breton machte den Deal perfekt. Der Urvater der Surrealisten hatte Dalí begleitet und die Holzfassung der „Boule suspendue“ gekauft – in der Zürcher Ausstellung ist die Gipsfassung aus Baseler Beständen zu sehen.

Giacometti blieb bis 1935 Teil der Surrealisten. Allerdings wider Willen, wie Philippe Büttner, Kurator der „Giacometti – Dalí. Traumgärten“ getitelten Ausstellung sagt. Der Bildhauer sei von jeher seiner inneren Eingebung gefolgt und habe damit Bretons Postulat nach einem „Diktat des Denkens ohne Kontrolle durch die Vernunft und ohne ästhetische oder moralische Bedenken“ quasi vorweggenommen.

Lebhafter künstlerischer Diskurs

Aus der Begegnung zwischen dem Katalanen und dem Schweizer ergab sich nicht nur ein lebhafter künstlerischer Diskurs – in einem Text von 1931 forderte Dalí weitere „Objekte mit symbolischer Funktionsweise“ –, sondern auch ein gemeinsames Projekt. Giacometti hatte von dem französischen Sammler-Paar Charles und Marie-Laure de Noailles den Auftrag erhalten, einen begehbaren Traumraum für ihren Garten zu schaffen. Im „Projet pour une place“, eine Art Assemblage einzelner abstrakter Formelemente, sollte es möglich sein, eine Kugel zu rollen, sich auf eine Liege zu legen, sich in einer Mulde zu verkriechen oder sich an einem Kegel festzuhalten.

Das Kunstwerk als Ganzes und aus Stein gehauen kam nicht zustande. Aber für die Ausstellung in Zürich und Paris wurde nicht nur der Holzentwurf von „Projet pour une place“ (1931/32) aus dem Guggenheim-Museum in Venedig ausgeliehen, sondern nach Skizzen und Dokumenten der beiden Künstler im Maßstab 1:1 rekonstruiert. Für Büttner trat hier zum ersten Mal der Fall ein, dass zwei maßgebliche Vertreter des Surrealismus „die große Form und den offenen Raum suchten“.

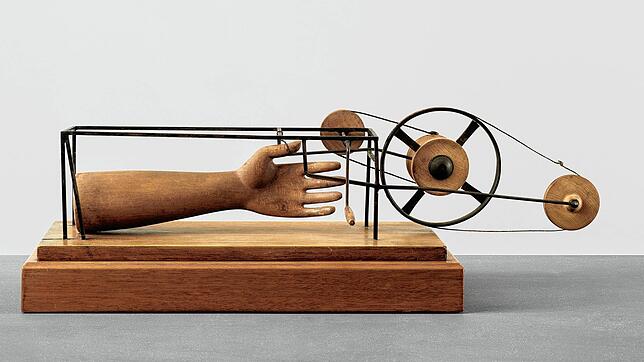

Das „Projet pour une place“ ist zwar das kuratorische Herzstück der Kabinett-Ausstellung, aber auch die anderen ausgesuchten Objekte, Gemälde, Zeichnungen und Skizzenbücher von Dalí und Giacometti lohnen den Besuch. Neben dem Schlüsselwerk „Boule suspendue“, dass seiner Fragilität wegen wohl zum letzten Mal in Zürich zu sehen ist, beeindruckt (immer wieder) Giacomettis „Main prise“ (1932), die im Rad gefangene Hand, ein Werk aus der Sammlung des Kunsthauses, und auch seine aggressive, phallisch betonte Bronze-Arbeit „Homme et femme“ (1928/29).

Diese schmerzliche Darstellung des Gewaltverhältnisses zwischen den Geschlechtern hat den Sexisten Dalí sicherlich ganz besonders angesprochen. Mit diesen und ähnlichen Arbeiten deklinierte Giacometti aber auch das abstrakte Vokabular der Epoche durch. Dazu gehörte die surreale Phase, die für ihn eigentlich schon im Sommer 1933 mit dem Tod des geliebten Vaters und Vorbilds beendet war. Giacometti suchte nach neuen Ausdruckformen.

Mit welchen Themen er sich fortan beschäftigte und berühmt wurde, ist in Zürich auch zu sehen, ein geglückter Epilog. Giacomettis unerschütterlichen Glauben an die Bedeutung der menschlichen Figur und des Porträts realisierte er in seinen ausgedünnten, schrundigen Figuren und mit den stummen archaischen Schädeln – während der erwähnte Bacon fast zeitgleich das menschliche Drama inszenierte, indem er die Gesichter und Körper seiner Modelle so virtuos wie unheimlich verfremdete, verschleierte, verzerrte und zerknautschte.

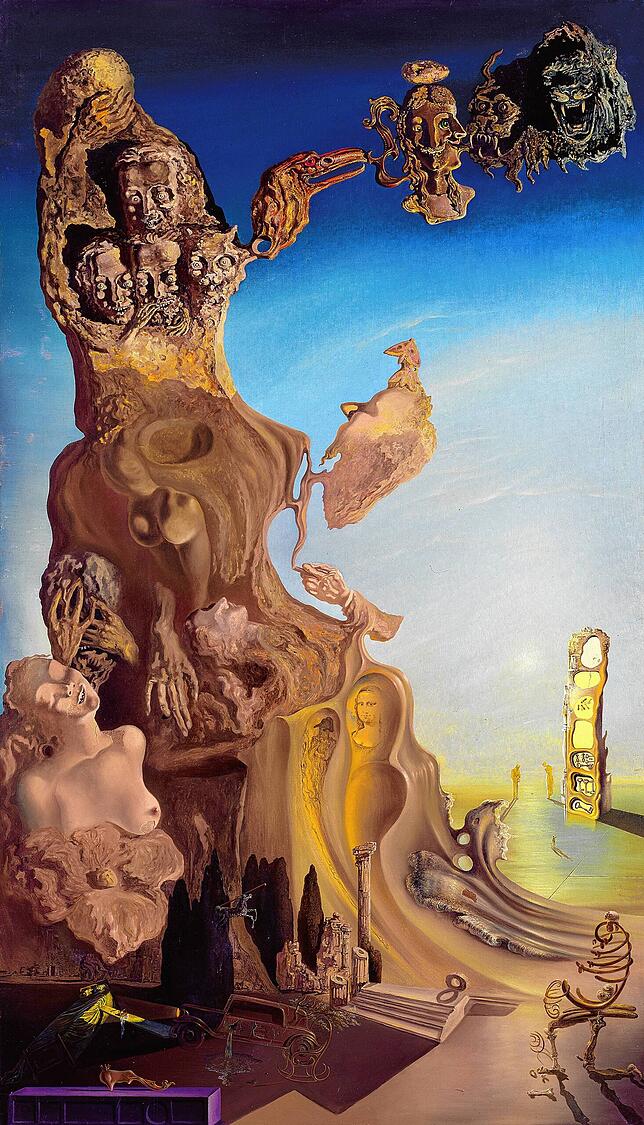

Und Dalí? Auch von ihm sind zu alledem noch einige seiner surrealistischen Meisterwerke zu sehen, die irgendwo auch mit dem Leitmotiv der Ausstellung – Traumgärten. Oder doch eher Gärten der Lüste? – zu tun haben. Bild-Szenarien wie in „La vache spectrale“ (1928) oder „La mémoire de la femme-enfant“ haben durchaus etwas von albtraumhaften Biotopen. Schön anzusehen sind sie schon. Besonders das Kleinformat „Femme à tête de roses“, das auch als Posterdruck populär ist.

Dass die Ausstellung einen Seitenblick in Luis Bunuels halluzinatorisches Traumgespinst „Chien andalou“ von 1929 gewährt, in dem der Augapfel einer Frau mit einem Rasiermesser kaltblütig durchschnitten wird, hat damit zu tun, dass Dalí am Drehbuch beteiligt war. Warum noch Werke von René Magritte, Yves Tanguy und Giorgio de Chirico ausgestellt werden, ist nicht ganz schlüssig. Aber gut, sie waren Surrealisten.

Das Kunsthaus Zürich zeigt „Giacometti – Dalí. Traumgärten“ bis zum 2. Juli 2023. Geöffnet ist die Ausstellung Dienstag sowie Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier.