Der Satz „Der Antisemitismus hat nichts mit dem Islam und seinen Lehren zu tun“ scheint wohlmeinend zu sein, ist allerdings unaufrichtig. Er erinnert auch an die Behauptung, dass der Islam mit Gewalt nichts zu tun habe. Er gibt jedoch die Naivität und die Gleichgültigkeit seiner Vertreter preis. Wer sich so äußert, offenbart in dieser unangebrachten Verharmlosung seine Realitätsverleugnung und sein Ignorantentum gegenüber den Opfern.

Statt eines aufrichtigen Interesses an der Aufklärung der historischen Gründe für islamischen Antisemitismus werden kosmetische Korrekturen und Rechtfertigungen bevorzugt, die letztendlich ein Bestandteil des Problems sind. Diese Ausflüchte haben angesichts der Zunahme antisemitischer Angriffe durch Muslime jedwede Glaubwürdigkeit verloren. Fest steht, dass nicht alle Muslime Antisemiten sind. Fest steht jedoch auch, dass viele Muslime Antisemiten sind.

Angriffe auf Juden gehören zum Alltag

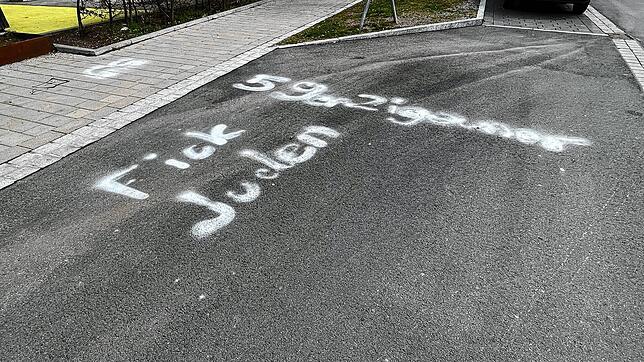

Seit Jahren ist der islamische Antisemitismus in Ländern wie Deutschland, England, den Niederlanden und Frankreich aktenkundig. Man kann schon von einer Zunahme antisemitischer Wellen gegen die Juden und jüdischen Einrichtungen sprechen. Angriffe auf Juden in Deutschland gehören in Deutschland zum Alltag. Schülerinnen und Schüler werden beschimpft und attackiert, nur weil sie jüdisch sind. Selbstverständlich fühlen sich die Juden in Deutschland durch antisemitische Angriffe von der Vergangenheit eingeholt.

Erinnerungen an die Schoah werden wach. Dieses Mal sind die Feinde der Juden nicht nur Nazis, sondern auch Muslime mit Migrationshintergrund. Der Münchner Oberrabbiner der israelitischen Gemeinde, Shmuel Aharon Brodman, wurde am Donnerstag, den 9.7.2020, Opfer von Beschimpfungen und Pöbeleien. Er trug eine schwarze Kippa. Die Täter sollen Araber gewesen sein, sie riefen antisemitische Parolen wie etwa „Fuck Israel“.

Den meisten Muslimen wird vermittelt, dass die Hamas und die Hisbollah Befreiungsbewegungen seien, die für Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen, von verschiedenen Ländern als terroristische Vereinigungen eingestuft werden. Das Mitleid gegenüber den Arabern, die angeblich durch die Juden unterdrückt werden, wird ihnen bereits in die Wiege gelegt.

Dass die Anhänger dieser beiden politischen Organisationen einen starken israelfeindlichen bis antisemitischen Kurs vertreten, scheint sehr wenige unter den Muslimen zu interessieren. Diskriminierung, Verfolgung der Juden im Laufe der Jahrhunderte in der islamischen Kultur und deren Vertreibung aus ihren arabischen Heimatländern bleibt somit außer Acht. Die historischen Traumata der Juden ab dem siebten Jahrhundert und die in der postkolonialen Ära sollen ein Tabuthema bleiben.

Heute scheint es, dass die islamische Kultur ohne Feindbilder nicht überlebensfähig ist. Und diese müssen bewahrt und aufrechterhalten werden, denn sie verhindern, dass man sich mit eigenen hausgemachten Problemen auseinandersetzt.

Die seit Jahrhunderten andauernde Sinnkrise mit ihren politisch-wirtschaftlichen Dimensionen braucht unbedingt Israel, Juden überall in der Welt und den Westen als Feind, damit die ewige Opferrolle der Muslime gepflegt und der innere Frieden der muslimischen Länder und den muslimischen Gemeinden im Westen gewährleistet werden kann.

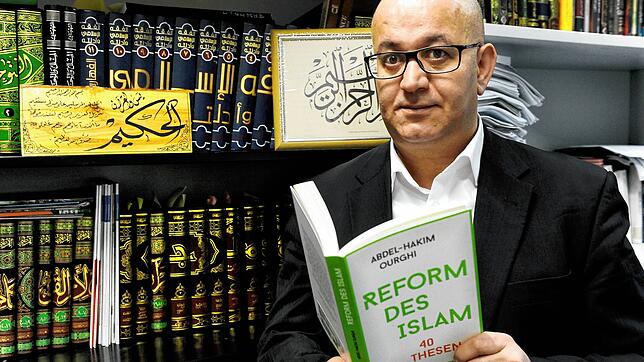

Zur Person

Es bedarf auch ethischer Entschlossenheit, die Geschichte der Diskriminierung, Vertreibung und Verfolgung der Juden unter islamischer Herrschaft von muslimischen Intellektuellen neu zu schreiben und differenziert anhand der kritischen Vernunft zu behandeln. Und es bedarf vor allem des Rückgrats und der Furchtlosigkeit zu sagen, dass der politische Islam seit 622 alles vernichtet, was vor ihm war, es sei denn, es steht mit ihm in Einklang.

Der religiös motivierte und durch die kanonischen Quellen legitimierte Antijudaismus ist heute aktueller denn je und die Hinterfragung seiner Existenz darf nicht durch Denkverbote und restriktive Debattenvorgaben abgewürgt werden. Der Diskurs darf im öffentlichen Raum nicht dem Schema der „safe spaces“ unterliegen. Tabuthemen in der islamischen Kultur können Kontroversen nicht verhindern.

Jeder Versuch, muslimische Judenfeindschaft und Antijudaismus nur auf die politischen Folgen nach der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 zurückzuführen, ist zum Scheitern verurteilt, denn dadurch werden seine historischen und religiösen Wurzeln, die schon im siebten Jahrhundert auszumachen sind, nicht wahrgenommen.

Daher darf die theoretische und historische Genese des Phänomens in den Anfängen des Islam seitens der Muslime verschwiegen. Die Gründung des Staates Israel hat den islamischen Antisemitismus schlicht intensiviert und gleichzeitig den islamischen Antisemitismus aufrechterhalten und durch diese religionsgeschichtliche Motivation wiederbelebt.

Macht des Wortes, Gewalt des Schwertes

Die Auswanderung des Propheten im Jahre 622 von Mekka nach Medina hatte zur Folge, dass der Prophet seine Begegnung mit den zeitgenössischen Juden zu intensivieren und sich dem Judentum als monotheistischer Religion anzunähern suchte. Bewusst änderte er seine Strategie in der Hoffnung, dass sie ihn als Gesandten Gottes und den Koran als Bestätigung des Alten und Neuen Testaments anerkennen bzw. sich zum Islam bekehren würden. Diese Strategie blieb jedoch erfolglos.

Ab 624 begann in Medina eine neue Ära der Gewaltmaßnahmen, in welcher der Prophet Abschied von seiner dialogorientierten Kommunikation nahm. Muḥammad vereinte nun die Macht des Wortes mit der Gewalt des Schwertes. Das Scheitern der Bekehrungsarbeit führte nun auch zum Bruch mit den medinensischen Juden. Der politisch-juristische Koran dieser Zeit entwirft ein Sündenregister, in dem heftige Kritik bis hin zur Diffamierung der Thora und der Juden deutlich mehr Platz einnehmen.

Schon ab dem Jahr 623 werden die Juden als Ungläubige (kuffār) bezeichnet, über die Gottes Fluch komme, solange sie sich nicht zum Islam bekennen. Sie hätten den Bund, den sie mit Gott geschlossen hatten, gebrochen und stünden in Sünde und Übertretung der göttlichen Gebote zusammen. Die Juden seien Irregehende, ihr Herz sei härter als Stein und viele von ihnen seien Frevler.

Im Koran ist ebenfalls zu lesen, dass sie dem Zorn Gottes verfielen, weil sie nicht an seine Offenbarung glaubten und seine Propheten töteten. Der Koran unterstellt ihnen auch, dass sie das Wort Gottes entstellten und den Wortlaut der Schrift verdrehten. Auch alltägliche Lebensweisen der Juden werden kritisiert. So nähmen sie Zins, obwohl es ihnen verboten sei, und brächten die Leute in betrügerischer Weise um ihr Vermögen.

Extrem diffamierend wirkt das koranische Motiv, dass Gott die Juden wegen ihrer Sünden und Torheit in Tiere verwandelte. So heißt es, dass Gott die Juden zu „abscheulichen Affen“ werden ließ, nachdem sie sich – hier – über das Sabbatgebot hinwegsetzten. An anderer Stelle werden Juden und Christen warnend daran erinnert, dass Gott Andere aus ihren Reihen verflucht habe und aus ihnen „Affen und Schweine und Götzendiener gemacht hat.“ (Koran 5:60)

Der Koran skizziert ein Programm für Judenfeindschaft demzufolge die Juden die ewigen Feinde der Muslime blieben. Er legalisiert den Status der Inferiorität der Juden und legitimiert somit ihre Unterwerfung, sogar Vertreibung und Tötung.

Mitte April 624 ließ der politische Prophet die beiden jüdischen Stämme Banū Qainuqāʿ und Banū an-Naḍīr ohne Hab und Gut aus Medina vertreiben, um ausreichende Mittel für den geplanten Heiligen Krieg gegen die Mekkaner zu erhalten. Die Sure 33 spricht offen über das Massaker, das am 25. April 627 am dritten jüdischen Stamm in Medina, den Banu Quraiza, verübt wurde. Die muslimischen Krieger massakrierten unter der Aufsicht Muḥammads 600 bis 900 Männer und verschonten nur die, die sich zum Islam bekehrten.

Im Mai 628 griff der Prophet die Oase Ḫaibar an, die von einigen jüdischen Clans besiedelt war. Nach etwa acht Wochen Belagerung und Kampf kapitulierten die Juden von Ḫaibar und schlossen Frieden mit Muḥammad, der ihnen seine Bedingungen diktierte. Der Prophet bekam ein Fünftel der Beute und verteilte sie unter seinen Ehefrauen und seinen muslimischen Helfern. Die unterlegenen Juden erhielten zwar eine Schutzgarantie, um weiter dort zu leben und ihre Oase zu kultivieren zu dürfen, mussten jedoch auf unbestimmte Zeit die Hälfte ihrer Ernte als Tribut an die neuen muslimischen Herren entrichten.

Noch heute erinnern Muslime in der ganzen Welt, die gegen Juden und den Staat Israel demonstrieren, daran mit der Parole, „Ḫaibar, Ḫaibar, oh ihr Juden! Muḥammads Heer wird bald wiederkehren!“ Die aus Iran importierten Raketen, mit denen die Terrororganisation Hisbollah 2006 Israel angriff, trugen den Namen „Ḫaibar 1“.

Ohrfeigen und Stockschläge

Im Dezember 630, zwei Jahre vor dem Tod des Propheten kam es zur Einführung dieses Tributs, der ğizya, als eine den Juden und Christen auferlegte Kopfsteuer (Koran 9:29), die zur Sicherung des Unterhalts der neuen Gemeinde der Muslime diente. Unter muslimischer Herrschaft müssen sie die ğizya „kleinlaut aus der Hand entrichten“ und werden dabei erniedrigt und gedemütigt.

In Algerien und Marokko gab es etwa vor der Kolonialzeit Rituale, bei denen die Juden bei der Entrichtung der Kopfsteuer durch Anwendung von körperlicher Gewalt – Ohrfeige, Stockschlag bzw. Schlag in den Nacken – öffentlich gedemütigt wurden.

Ab 634 werden die Gräben zwischen den religiösen Minderheiten wie Juden und Christen und den Muslimen tiefer. Der Koran und die Tradition (Hadīṯ) berichten davon. Den Juden war es fortan verboten, neue Synagogen zu bauen. Jüdische Kultstätten mussten niedriger als Moscheen sein. Gottesdienste waren im Verborgenen zu verrichten und neu gebaute Gotteshäuser sollten zerstört und durch den Bau von Moscheen ersetzt werden können.

Juden und Christen durften während der muslimischen Gebetszeiten ihre Stimme nicht erheben, ihre Religion und deren Symbole nicht öffentlich zeigen. Ihre Beerdigungen sollten in aller Stille durchgeführt und ihre Toten nicht in der Nähe der Muslime begraben werden. Sie durften keine Waffe tragen und nicht auf Pferden reiten. Die Geschichtsschreibung berichtet von zahlreichen muslimischen Herrschern, die Juden und Christen aus Staatsämtern entließen oder ausschlossen.

Es wird auch berichtet, dass sowohl Juden als auch Christen die Bäder der Muslime nicht betreten durften. Ihre Kinder durften nicht von muslimischen Gelehrten unterrichtet werden und nicht die Schulen der Muslime besuchen. Juden und Christen durften den Muslimen in ihrem Äußeren und ihrer Kleidung nicht ähneln und mussten ihre vordere Kopfhälfte rasieren. Die Farbe der Kleidung sollte dabei helfen, eine versehentliche Vermischung der Angehörigen einer minderwertigen Religion mit Muslimen zu vermeiden.

Bis zur Kolonialzeit wurden die Kleidungsvorschriften in wechselnder Weise umgesetzt. Weil der Tradition zufolge Muhammad die Farbe Gelb nicht mochte, wurde ein gelber Flicken auf der Kleidung oder eine gelbe Kopfbedeckung zum Erkennungszeichen der Juden, während die Farbe der Christen blau oder grau war. Diese Maßnahmen zielten alle auf eine klare Separierung und Unterwerfung der Juden und Christen ab.

Zwar kann niemand leugnen, dass es historische Phasen gab, in denen es den Juden unter muslimischer Herrschaft gut ging. Doch das ist keineswegs durchgehend der Fall gewesen. Der „glückliche Jude“ in einer islamischen Geschichte, in der die Juden und andere Minderheiten keine Verfolgungen, Pogrome und Vertreibungen erlebten, ist nicht anderes als ein Mythos, der beiden Seiten dienlich sein konnte.

Die Entstehung dieses Mythos der toleranten Koexistenz zwischen Juden und Muslimen in „goldenen Zeitaltern“ ist eine Rückprojektion der Geschichtsschreibung der frühen Wissenschaft des Judentums im 19. Jahrhundert. Islamischen Antijudaismus gibt es nicht erst seit der Staatsgründung Israels. Um das zu widerlegen, brauchen nur die Pogrome, Verfolgungen und Vertreibungen der Juden beginnend mit Granada 1066, über Fes 1565, Benghazi 1785, Algier 1815, bis zu Damaskus 1840 und Kairo 1844 genannt werden.

Der Arzt und Philosoph Moses Maimonides (1138–1204) schrieb bereits Folgendes: „Kein Volk hat jemals Israel mehr Leid zugefügt. Keines hat es ihm gleichgetan, uns zu erniedrigen und zu demütigen. Keines hat es vermocht, uns so zu unterjochen, wie sie es getan haben.“ Damit meinte er die Muslime.

Die unaufgeklärte Geschichte des Islam

Der heutige islamische Antisemitismus ist unter anderem das historische Produkt einer unaufgeklärten Geschichte des Islam und ist eine radikale Form des klassischen Antijudaismus und der Feindschaft gegenüber den Juden Israels.

Wenn Muslime die Erinnerung an ihre Geschichte aufarbeiten, kann eine geistig-intellektuelle Orientierung entstehen, um sich der Antisemitismusfrage zu stellen. Daraus entsteht eine Kraft des Erinnerns, wodurch Fehlentwicklungen im Islam erkannt und in Zukunft vermieden werden können. Darüber hinaus kann solch eine Aufklärung Erinnerungen lebendig halten und diese vor Missbrauch aus ideologischen Gründen schützen. Es geht um die Vergangenheitsbewahrung und -bewältigung durch Schaffung einer Erinnerungskultur.

Es muss endlich an die Vertreibung der Juden aus den arabisch-muslimischen Ländern erinnert und das Thema Schuld zu einem Kern der muslimischen Identität erhoben werden. Ein von Schuld mitgeprägtes Selbstbild der Muslime könnte der Beginn des Versöhnungswegs mit den Juden bedeuten.

Eine Wiedergutmachung könnte durch die Errichtung von Gedenkstätten und Denkmälern, vor allem in Städten arabischer Länder, wo Juden lebten, in Angriff genommen werden. Wir brauchen dringend realitätsnahe und zukunftsorientierte Aufklärungskonzepte, wie etwa die Thematisierung der Schoah im islamischen Religionsunterricht und Exkursionen zu den KZ-Gedenkstätten.

Der Frieden zwischen Juden und Muslimen beginnt durch dialogische Begegnungen, in denen konstruktiv miteinander, offen und ehrlich über Gemeinsamkeiten, Differenzen und Missverständnisse diskutiert werden kann. Der interreligiöse Dialog ist kein Date, um harmonisch miteinander zu kuscheln, sondern ein Weg, auch die grundlegenden Konflikte zu ergründen und anzusprechen, die einem freundlichen Zusammenleben schon lange im Weg stehen.