Es ist Krieg, mitten in Europa. Und für manch einen fühlt sich das ganz und gar unwirklich an, als seien wir da hineingerutscht. Doch kein Krieg ist plötzlich da. Krieg beginnt in den Köpfen der Menschen, mit Worten, mit ideologischen Parolen. Und konstruierten Feindbildern.

Davon ist Jürgen Wertheimer überzeugt. Denn: Die Mission des Tübinger Literaturwissenschaftlers klingt wahnwitzig, ist aber genau die, durch Lektüre von Büchern Konflikte und Kriege vorherzusagen. Sein „Cassandra“-Projekt, in dem er Literatur auf schlummernde Bedrohungen hin untersucht, wurde sogar vom Bundesverteidigungsministerium für drei Jahre gefördert.

Bücher lesen, wie Pathologen den Körper sezieren

„Mit Literatur blickst du in das Innere der Menschen“, sagt Wertheimer. Seine Stimme ist leise. Fast hätte man einen Getriebenen erwartet, der trotz Ruhestand einfach nicht aufhören kann, zu arbeiten. Und jetzt mit „Cassandra“ das womöglich größte Projekt seines Lebens stemmt.

Doch Wertheimer ist ruhig. Obwohl es den 75-Jährigen wirklich wurmt: dass, wo immer gesellschaftliche Fragen diskutiert werden, alle möglichen Experten zu Wort kommen – Soziologen, Politologen, Psychologen, Philosophen zum Beispiel – aber nie, wirklich nie, Literaturwissenschaftler.

Dabei stecke in der Literatur doch so viel! Dabei beschreibe sie die verdeckten Seiten der Wirklichkeit. Manipulative Tendenzen, Verunsicherungen, soziale Spannungen. „Wenn wir Bücher so lesen, wie Pathologen den Körper sezieren, dann entdecken wir dabei nicht nur unheimlich viel. Wir können auch Konflikte im Vorfeld erkennen. Und selbst wenn wir sie nicht verhindern können, wären wir vorbereitet“, sagt Wertheimer.

Zumal: „Wenn man weiß, was in einer Gesellschaft rumort, kann man verlogene Mythen auch von Anfang an kommunikativ bekämpfen. Also eine Gegenbotschaft erzeugen.“

Das Außenministerium setzt auf Big-Data-Analysen

Und weil der 75-Jährige so an das Potenzial von Literatur glaubt, fing er an, das Projekt bei verschieden Ministerien vorzustellen. Mit mäßigem Erfolg. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung habe den Ansatz nicht verstanden, sagt Wertheimer. Das Außenministerium sei „die größte Enttäuschung“ gewesen: „Weil man dort ausschließlich auf Künstliche Intelligenz und Big-Data-Analysen setzt, um Konflikte zu verhindern.“

Während er spricht, legt er den Kopf in den Nacken und schaut Richtung Decke, als wolle er sich bei jemandem dort oben beschweren. Als könne er – auch nach all der Zeit – immer noch nicht fassen, dass die Zukunft der Krisenprävention auf Künstlicher Intelligenz beruhen soll.

Denn: „Wir Literaturwissenschaftler gehen ja dorthin, wo automatisierte Textanalysen versagen. Auf die Ebene der Assoziationen. Der Grauzonen. Der Ambivalenzen.“ Immerhin: Das Verteidigungsministerium entschied sich, dem Projekt eine Chance zu geben.

Wo sich eine gewalttätige Sprache entwickelt

Also fing Wertheimer 2017 mit einem kleinen Team von Forschern an, Bücher aus Krisenregionen wie Nigeria, Algerien, Kosovo oder Serbien zu lesen – denn in Absprache mit dem Verteidigungsministerium sollten sich die Forscher auf eben diese Länder konzentrieren.

Das Team las. Und las. Sie ergründeten, welche Stimmungen die Bücher transportieren, wo der Sinn der Worte verfälscht oder aus einem „Wir“ ein „Wir und Ihr“ wird – also Zugehörigkeiten markiert werden, wo Worte annektiert oder zensiert werden. Wo sich eine gewalttätige Sprache entwickelt.

„Wir achten dabei auf Veränderungen“, sagt Wertheimer. „Werden jetzt plötzlich Feindbilder in Stellung gebracht. Oder wird etwas nicht mehr nur als fremd, sondern als bedrohlich dargestellt.“ Einzelne Werke werden mit Punkten bewertet, je höher die Punktzahl, je mehr „gefährliche“ Stellen die Forscher entdecken, umso stärker brodele es im Untergrund. Tief in der jeweiligen Gesellschaft.

Doch ist Literatur nicht ein unheimlich langsames Medium? Kann sie spontane Konflikte, wie sie etwa während der Corona-Pandemie entstanden sind, überhaupt aufgreifen – und vorzeichnen?

Wertheimer schmunzelt. Die alte, verstaubte Literatur, wie oft er das schon gehört hat. „Literatur scheint vielleicht etwas träge, aber sie greift vieles vor.“ Und Wertheimer wäre nicht Wertheimer, hätte er nicht auch sofort ein paar Beispiele parat.

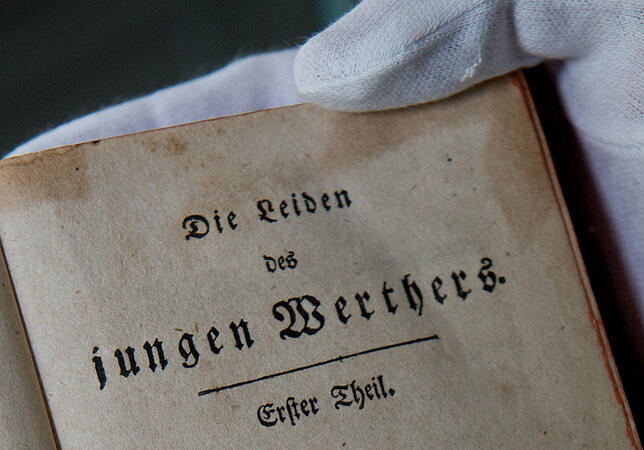

Warum die „Leiden des jungen Werthers“ zeigen, wie Literatur Krisen erahnt

Ob Juli Zehs „Corpus Delicti“, Heinrich Manns „Der Untertan“ oder Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“, all diese Werke erahnten Krisen schon früh. „,Werther‘ ist ja nur auf den ersten Blick eine sehr berührende, romantische Liebesgeschichte“, sagt Wertheimer.

Denn: Eigentlich sei da ein junger Mann, der nicht mehr ins Gesellschaftssystem passt – und eine ganze Generation erkennt sich in diesem Leiden wieder. So sehr, dass der fiktionale Suizid einen regelrechten Nachahmungseffekt auslöste: Dutzende Menschen sollen sich im Geiste Werthers umgebracht haben, knapp zehn Jahre später brach die Französische Revolution aus. „Wenn das nicht Grund genug ist, Literatur ernst zu nehmen.“

Für Wertheimer sind solche Werke Inspiration und Warnung zugleich. Inspiration – weil etwa Kassandra aus der griechischen Mythologie ihn so beschäftigte, dass sie zum Ausgangspunkt, zur Idee des ganzen Projekts wurde.

Das Schicksal der Kassandra und der Ukraine-Krieg

Kassandra prophezeite den Untergang Trojas, erzählte ihren Landsleuten von den feindlichen Soldaten im Bauch des trojanischen Pferdes – aber niemand schenkte ihr Glauben. Troja wurde zerstört. Und Warnung, „weil man unsere Kassandra-Rufe immer noch nicht hört“, sagt Wertheimer, angesichts des Kriegs in der Ukraine.

„Es gab solche Warnungen ja. Und die Verhandlungen über den Status der Ukraine, die die EU jetzt panikartig führen muss, hätte man frühzeitig, etwa seit der Annexion der Krim oder seit dem ,Euromaidan‘ führen müssen.“

Auch Wertheimer fand kein Gehör

Fast schon bitter erscheint da: Dass die Förderung des „Cassandra“-Projekts mitten in der Pandemie auslief, als das Bundesverteidigungsministerium andere Dinge auf Prioritätenliste hatte – und dass jetzt, da die Bundeswehr mit einem 100-Milliarden-Euro-Paket besser aufgerüstet werden soll, wieder kein Geld mehr da ist. Zwar habe die Nato und die US-Militärakademie West Point ein Interesse an dem Projekt angemeldet.

„Aber im Augenblick erleben wir eine merkwürdige, hybride Situation: aus großem Interesse – und doch einer Scheu, sich konkret zu engagieren“, sagt er. Denn: So richtig viel Geld in die Hand nehmen, das Wertheimer dringend bräuchte, um etwa seine Mitarbeiter zu bezahlen, will noch niemand.

Der Ruhestand muss warten

Doch am meisten wurmt ihn, dass es seinem Projekt nicht besser geht als seiner Namenspatin: Kassandra. Wie sie warnte er drei Monate vor dem Kriegsausbruch in Bergkarabach vor einer enormen Eskalation. Auch vor den gewalttätigen Protesten in Algerien hatte er gewarnt. Und wie Kassandra. Vergebens. „Ich kann jetzt nicht aufhören“, sagt Wertheimer. Nein, der Ruhestand muss warten. Bis „Cassandra“ endlich Gehör findet.