Die Arbeit, schreibt der Zweitgutachter, lasse „Ergänzungswünsche offen“, über die nötige Symbol- und Gehaltforschung glaube sich der Verfasser wohl erhaben, ein ganzes Kapitel sei sogar „sehr anfechtbar und bedenklich“. Nur unter der Voraussetzung einer wesentlichen Umarbeitung könne er der vorgeschlagenen Gesamtnote 3, „opus laudabile“, zustimmen.

Und auch der Doktorvater selbst spart nicht mit kritischen Worten: Vor allem in den letzten Kapiteln gerate der Promovend „leider gelegentlich ins Spekulieren und Theoretisieren“. Stünde er nicht schon „seit Jahren im Beruf, der ihn jetzt ganz in Anspruch nimmt“, müsste er noch einmal nacharbeiten.

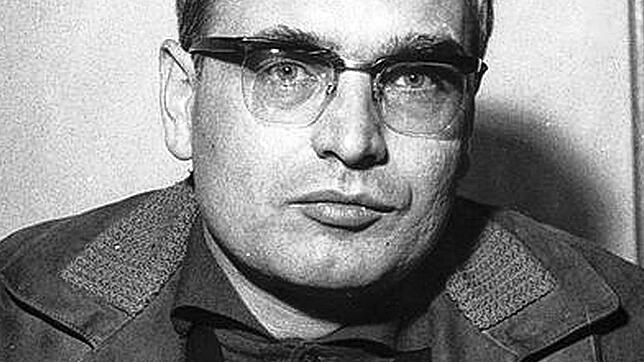

Nein, Martin Walsers Doktorarbeit mit dem Titel „Beschreibung einer Form – Versuch über die epische Dichtung Franz Kafkas“ zählte gewiss nicht zu den größten Erfolgen im Leben dieses Schriftstellers. Es sei, soll er später einmal geurteilt haben, bloß die „Arbeit eines Bausachverständigers“ gewesen, der „Sitz und Anzahl von Türen und Fenstern in einem Gebäude überprüft“.

Der junge Walser – ein einsamer Mann

Sein Biograf Jörg Magenau hat im Archiv der Universität Tübingen den Promotionsbericht aufgespürt und die Umstände recherchiert, unter denen der Student der Geschichte, Philosophie und Germanistik zu seinem Abschluss kam. In der aktuellen Ausgabe der Literaturreihe „Spuren“ beschreibt er Walser als einsamen jungen Mann, der – stets in Jackett und Krawatte gekleidet – nie recht Anschluss finden mochte an seine Kommilitonen.

In Kafkas Prosa fand Walser etwas von der selbst empfundenen Isolation wieder. Stellenweise lässt sich ihr Einfluss auch in seinen eigenen literarischen Anfängen dieser Zeit entdecken. Beispielsweise in einem kurzen Text mit dem Titel „In dem großen Haus“: „Warum sind in diesem Haus so viele Türen? Und die Treppen sind wahrscheinlich endlos. Anfangs war ich froh, dass ich eine Nummer wusste.“

Schwerer Stand bei den Professoren

Bei den Professoren hatte diese Art Literatur einen schweren Stand, schon allein weil sie dem 20. Jahrhundert angehörte. „Ich reiche nur bis 1832“, pflegte der Germanist Hermann Schneider in den Hörsaal zu rufen. Das Todesjahr Goethes galt vielen als Schutzschild: Schließlich stieg mit zunehmender historischer Nähe zum Dritten Reich auch die Gefahr, sich mit der eigenen Rolle darin auseinandersetzen zu müssen.

Aufgeben wollte Walser nicht

Walser beharrte gleichwohl auf Kafka als Thema seiner Dissertation. Und dass er diese trotz seiner bereits umfangreichen Tätigkeit als Journalist für den Süddeutschen Rundfunk noch abschloss, verdankte sich wohl einer eher zufälligen Begegnung mit seinem Doktorvater, Friedrich Beißner. „Ja, Sie haben‘s auch aufgegeben, Herr Walser“, soll dieser gesagt haben. Das wollte der so Gerügte nicht auf sich sitzen lassen.

Was also fand Walser nun in Kafkas Werk bemerkenswert? Vor allem wohl, schreibt Magenau, dass es in seinen Erzählungen keine Wahrnehmungen und Erkenntnisse gibt, die den Horizont ihrer Protagonisten übersteigen. „So bleibt man lesend gefangen in der eigenen Gefangenheit.“

„Spuren 136: Martin Walser mit Kafka in Tübingen“, 16 Seiten, 4,50 Euro. Erhältlich beim Deutschen Literaturarchiv Marbach.