Herr Gottstein, Sie stehen nicht nur vor der großen Jubiläumsausgabe der Donaueschinger Musiktage zum 100. Geburtstag, sondern auch vor Ihrem persönlichen Abschied als künstlerischer Leiter. Das diesjährige Festival ist Ihr letztes, bevor Sie zur Ernst-von-Siemens-Musikstiftung wechseln. Wie nervös sind Sie vor dem Festivalstart?

Nervös bin ich nicht. Aber natürlich schon etwas aufgeregt, weil das Programm noch umfangreicher und komplexer als sonst ist. Wir gehen in diesem Jahr wirklich an unsere Grenzen. Und natürlich ist die Coronalage mit zahlreichen Auflagen immer noch ein Thema.

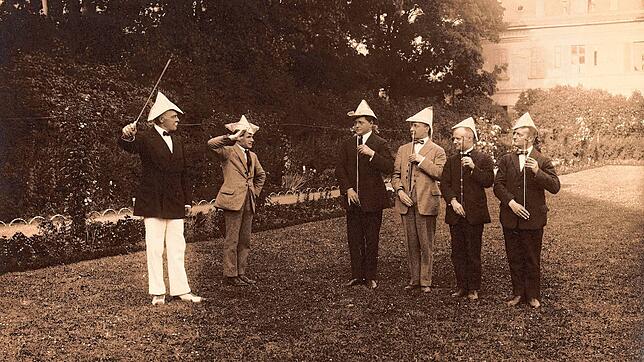

Die Donaueschinger Musiktage wurden unter fürstlicher Protektion 1921 bewusst als Kammermusikfestival gegründet, weil man nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs jedes Pathos vermeiden wollte und einen direkten Dialog zwischen Musik und Publikum beabsichtigte. Gab es auch Skandale in der frühen Zeit?

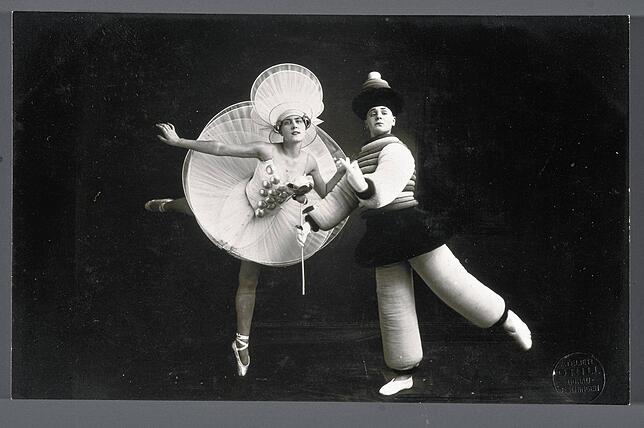

Wichtig war sicherlich das Engagement von Paul Hindemith, der ja durchaus als „Bürgerschreck“ galt und der ab 1923 die Werk- und Komponistenauswahl mitbestimmte. Er formulierte aktuelle Themen wie „Musik für Laien“ oder „Elektrische Instrumente“. Er schuf auch experimentellere Formen wie Bertolt Brechts Lehrstück „Der Lindberghflug“ und schrieb gemeinsam mit Kurt Weill die Musik dazu.

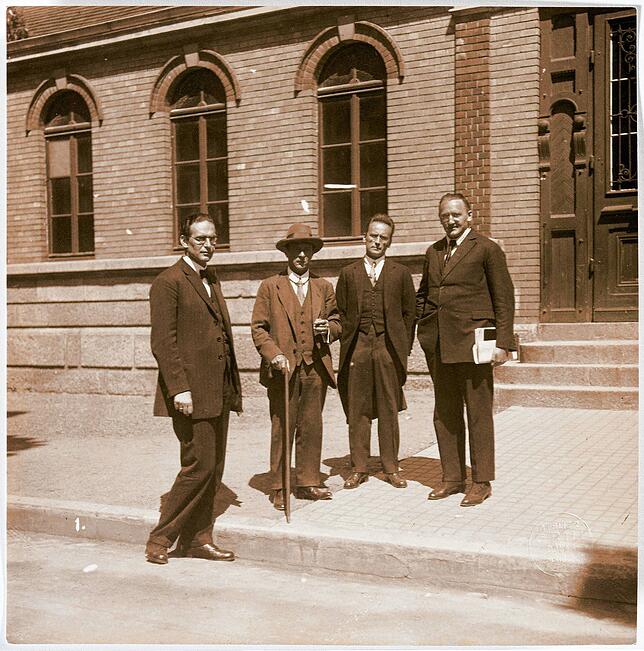

Nachdem die Nationalsozialisten zwischen 1934 und 1945 in Donaueschingen ein völkisches Musikfestival installierten, erlebten die Donaueschinger Musiktage nach dem Zweiten Weltkrieg einen Neuanfang. 1950 übernahm der Südwestfunk die künstlerische Leitung und stellte sein Sinfonieorchester zur Verfügung. Was veränderte sich noch außer der Hinwendung von der Kammermusik zu groß besetzten Werken?

Die Musik war eine andere geworden. Der entscheidende Bruch ist ein ästhetischer hin zu Avantgarde. Das hat den Ruf von Donaueschingen bis heute geprägt. Natürlich steht das SWR Symphonieorchester jedes Jahr im Fokus – bei den kommenden Musiktagen sind noch zwei weitere Orchester aus Luxemburg und Luzern eingeladen. Und mit dem Vokalensemble und dem Experimentalstudio sind noch mehr SWR-Klangkörper dabei.

Zumindest in den ersten Jahrzehnten nach dem Wiederbeginn war das Festival ein Avantgarde-Festival für ein internationales Spezialistenpublikum. Die normale Stadtbevölkerung stand dem elitären Treiben kritisch gegenüber. Wie ist das heute?

Nicht jeder Mensch in Donaueschingen ist ein Fan der Neuen Musik – und muss es ja auch nicht sein. Ich spüre aber in der Stadt ein hohes Maß an Anerkennung. Letztlich ist schon Neugier da. Gerade mit den Klanginstallationen erreichen wir auch die Donaueschinger.

Was waren für Sie die prägnantesten Skandale beim Festival? Pierre Boulez‘ „Polyphonie X“ 1951, das Sie in diesem Jahr wieder im Programm haben?

Insgesamt ist das Festivalpublikum sehr leidenschaftlich und äußert sich nach den Uraufführungen deutlich. Das kann auch mal verletzend oder eben auch skandalträchtig werden. Pierre Boulez ist ausgepfiffen worden, aber einen Skandal hat er auch selbst verursacht, als 1958 ein Werk des von ihm nicht geschätzten Kollegen Hans-Werner Henze uraufgeführt wurde und er wenige Minuten nach Beginn gemeinsam mit Karlheinz Stockhausen und Luigi Nono den Saal verließ. Es gibt auch heute immer wieder Momente, in denen ein Komponist das Publikum provoziert und starke Unmutsäußerungen zu erleben sind, aber die Zeit der großen Skandale ist vorbei.

Mein Eindruck ist, dass die Donaueschinger Musiktage in den letzten Jahren stärker gesellschaftliche Fragen aufgreifen wie mit dem Flüchtlingsprojekt 2016 und sich auch um ein breiteres Publikum bemühen. Damit hat schon Ihr Vorgänger Armin Köhler begonnen, indem er Klanginstallationen in öffentliche, für jeden zugängliche Räume brachte. Warum waren Ihnen diese Aspekte wichtig in Ihrer Amtszeit?

Es ist wichtig, dass sich Neue Musik auch mit gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt. Musik ist zwar nicht die Kunstform, die am allerschnellsten auf aktuelle Ereignisse reagieren kann – oft vergehen auch Jahre. Bei Hannes Seidls Radioprojekt „Good morning, Deutschland“ von 2016, bei dem Geflüchtete für Geflüchtete Radio machen und das es übrigens heute noch gibt, regierte die Musik ganz unmittelbar auf eine gesellschaftliche Fragestellung. Aber wir haben auch immer Komponistinnen und Komponisten, bei denen das Politische keine exponierte Rolle spielt. Beides braucht die Kunst. Es muss auch eine abgeschottete Laborsituation geben können.

Und die Öffnung hin zu einem breiteren Publikum?

Die von Armin Köhler initiierte Klangkunst habe ich bewusst weitergeführt und dafür auch ungewöhnliche Orte gesucht wie für 2019 Kirsten Reeses Unterwassermusik im Schwimmbad einer Rehaklinik. Dieses Jahr wird mit Daniel Otts und Enrico Stolzenburgs Komposition „Donau/Rauschen“ die ganze Innenstadt bespielt. Hier wirken viele Musikgruppen aus Donaueschingen mit, einige Donaueschinger haben dafür auch ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Die Neue Musik hat in den letzten Jahrzehnten in Vermittlung viel investiert, um auch einem breiteren Publikum Zugänge zu schaffen. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt die Früchte dieser Arbeit ernten. Natürlich ist das Festival auch heute noch ein Ort, an dem sich die Fachwelt trifft, aber es sind auch viele interessierte Laien darunter.

Was wünschen Sie den Donaueschinger Musiktagen in der Zukunft?

Mit Lydia Rilling liegt meine Nachfolge in sehr guten Händen. Ich wünsche, dass die Musik bei den Donaueschinger Musiktagen weiterhin so genau und leidenschaftlich gehört wird – das ist einzigartig auf der Welt! Und dass die Neue Musik immer wieder zeigt, wie wichtig und relevant sie für unsere Gesellschaft ist.

100 Jahre Donaueschinger Musiktage, 14.-17. Oktober. Weitere Informationen: www.donaueschingen.de/musiktage2021