Wenn man immer nach links geht, wo kommt man dann hin? Richtig! Dort, wo man hergekommen ist. Diese Erkenntnis scheint nicht nur geradezu kindlich schlicht. Sie ist auch tatsächlich einem Kinderbuch entnommen: In „Oh, wie schön ist Panama!“ lässt der unvergleichliche Janosch seine beiden Helden derart konsequent in eine Richtung marschieren, dass sie gar nicht wirklich vom Fleck kommen.

Und so wenig wie der kleine Tiger und der kleine Bär ihren Irrtum bemerken, erging es einst auch den deutschen Städte- und Verkehrsplanern.

Mit immer neuen Sicherheitsvorkehrungen haben sie Jahrzehnte lang an der unfallfreien Innenstadt getüftelt. Fußgänger sollten keinen Autos mehr in die Quere kommen, Spielplätze nicht an Straßenkreuzungen grenzen. Je weniger Kontakt, desto besser für die Sicherheit – glaubte man.

Heute steht fest: Das Gegenteil ist richtig. Wo Autofahrer auf schnurgeraden Betonpisten keinen Fußgänger mehr erwarten müssen, wähnen sie sich sicher. Wo sie sich sicher wähnen, beginnen sie zu rasen. Und wo sie rasen, kommt es zu nur umso schlimmeren Unfällen. Kaum sonst irgendwo lebte es sich so gefährlich wie in den autofreundlichen Innenstädten der deutschen Nachkriegszeit.

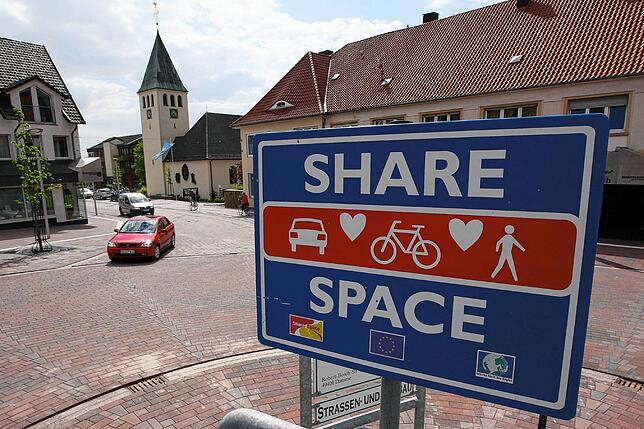

Zahlreiche Städte haben den Irrtum inzwischen erkannt. Sie folgen jetzt dem Planungskonzept „Shared Space“. Dessen Diktum lautet: „Unsicherheit schafft Sicherheit.“

Im niedersächsischen Bohmte etwa fahren nach millionenschweren Umbaumaßnahmen die Autofahrer nun besonders langsam. Und zwar nicht etwa, weil ein Straßenschild es ihnen vorgibt oder ein Blitzer kontrolliert. Nein: weil sie sonst Gefahr laufen, den Fahrradfahrer dort vorne zu erwischen, den Gast des Cafés beim Verlassen eines Tisches oder gar das Kind, das quer über die Fahrbahn zu seinem Spielplatz rennt.

Ob im Verkehr, bei Kulturveranstaltungen oder im Bildungswesen: Wenn Gesetzgeber und Behörden einmal damit anfangen, neue Sicherheitsvorschriften zu formulieren, lässt der Panamaeffekt nur selten auf sich warten. Die Dramaturgie ist dabei stets gleich.

Erst müssen im Namen der Sicherheit liebgewonnene Gewohnheiten dran glauben. Dann entstehen plötzlich Gefahren. Und irgendwann reift die Erkenntnis: Was gut gemeint war, hat mehr Schaden als Nutzen angerichtet.

Museumsdirektoren zum Beispiel wundern sich über einen auffallenden Rückgang an Besuchen von Schülern. Die badische Revolution von 1848 mal an einer Ausstellung veranschaulichen, statt immer nur die Eckdaten aus dem Geschichtsbuch zu rezitieren? Viele Lehrer sehen darin mehr Drohung als Verheißung.

Denn unter welchen Bedingungen ein solcher Ausflug überhaupt rechtens ist, was sie dabei alles beachten müssen und wer am Ende haftet, sollte der Problemschüler aus der hinteren Reihe plötzlich verschwunden sein: Das alles unterliegt immer ausgefeilteren Regelwerken.

Vorgaben überfordern die Lehrer

„Es ist das Gesamtpaket aus komplexen Vorgaben, die Schulleitungen und Lehrkräfte überfordern: Datenschutz, Aufsicht, Arbeits- und Gesundheitsschutz“, sagt Marco Stritzinger von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf SÜDKURIER-Anfrage. „Nicht nur die Wirtschaft leidet unter der überbordenden Bürokratie, sondern auch die Schulen. Und das führt zu einer Verunsicherung der Schulleitungen und Lehrkräfte, was noch erlaubt ist und was nicht.“

Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr: Drei der vier baden-württembergischen Regierungspräsidien überraschten mit einem Schreiben, das bei so manchem Lehrer für Schweißausbrüche gesorgt haben dürfte.

Das Land, hieß es darin, sei bei Klassenfahrten nicht Vertragspartner, entsprechend trage es auch keine Kosten – wie etwa anfallende Stornogebühren. Was für Klarheit sorgen sollte, hatte das Gegenteil zur Folge. Die Gewerkschaft rief ihre Mitglieder dazu auf, vorerst keine Fahrten mehr zu buchen.

Kritik kann leicht nach hinten losgehen

Einfach gar nichts mehr unternehmen, ja am besten alles bleiben lassen, was das Leben ausmacht: Diese Devise scheint auch aus Sicht vieler Kulturveranstalter als Sicherheitsmotto unserer Zeit zu gelten. 2010 war es bei der sogenannten Love Parade in Duisburg zu einer Massenpanik gekommen, 21 Menschen kamen ums Leben, Hunderte erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Die Politik reagierte mit erheblichen Verschärfungen der Richtlinien, Behörden prüfen seither jedes Veranstaltungskonzept mit Argusaugen, erst wenn auch das unwahrscheinlichste Szenario Berücksichtigung findet, besteht eine Aussicht auf Genehmigung. Olaf Jastrob vom 2019 gegründeten Deutschen Expertenrat Besuchersicherheit erklärte kürzlich gegenüber der Tageszeitung „Die Welt“: „Wie viele Menschenleben darf man riskieren für eine Veranstaltung? Keins!“

Dieter Bös vom Konstanzer Veranstalterbüro Kokon Entertainment kann über solche Aussagen nur bitter lachen. „Man stelle sich vor, jemand fragt uns, wie viele Menschenleben wir beim Markdorf Openair oder dem Hohentwiel-Festival riskieren. Glauben Sie wirklich, ich könnte etwas antworten wie: Wir haben das Risiko von fünf auf zwei Promille gesenkt, diesmal kommen also voraussichtlich nur drei Menschen zu Schaden?“ Dass ein Veranstalter keine Menschenleben riskieren darf, sei doch eine Binsenweisheit.

Fragt man Konzertveranstalter nach konkreten Beispielen für überzogene Sicherheitsanforderungen, werden sie gleichwohl schmallippig. Denn natürlich lässt sich jede einzelne Richtlinie stets auf einen vernünftigen Grund zurückführen: Im Schadensfall kann zuvor geäußerte Kritik leicht nach hinten los gehen.

Einer, der weniger Hemmungen hat, ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. In seinem Buch „Erst die Fakten, dann die Moral“ spielt er den Sicherheitswahnsinn am Beispiel des Schlosses Hohentübingen durch. In den 70er-Jahren habe es hier Konzerte vor 4000 Besuchern gegeben.

Heute friste der Hof ein „tristes Dasein als gekiestes Gelände, das von maximal 300 Personen gleichzeitig benutzt werden darf“. Das sei so wenig, „dass wir kein Theaterstück und kein Konzert mehr im Schlosshof aufführen konnten – für viele großartige kulturelle Events war einfach Schluss“.

Jede Sicherheitsvorschrift, sagt Palmer, habe einen Preis, sie koste Freiheiten, Arbeitszeit, Geld und Ressourcen. Im Fall von Schloss Hohentübingen hätten die Autoren eines vom Land in Auftrag gegebenen Gutachtens Anforderungen an Fluchtwege erhoben, bei deren konsequenter Befolgung „jeder Platz in der Tübinger Altstadt“ als „sehr unsicher“ angesehen werden müsse. Dabei handele es sich in Wahrheit um ein „nicht mehr quantifizierbares Restrisiko eines Falles, der noch nie eingetreten ist“.

Die Zahl der Todesfälle in Versammlungsstätten beziffert Palmer auf „nahe bei null“, sie werde im Wesentlichen bestimmt von Einzelkatastrophen wie der Love Parade. Das Risiko eines Konzertbesuchers auf Schloss Hohentübingen steige dramatisch an, sobald er den Heimweg antrete. Und es erhöhe sich nochmals, wenn er zuhause auf die Idee komme, schnell noch eine Gardine aufzuhängen.

Es geht gar nicht um den Bürger

Folgt man Boris Palmer, so geht es in Wahrheit längst nicht mehr um die Sicherheit des Bürgers. Sondern um jene der Mitarbeiter von Genehmigungsbehörden: Sollte doch mal etwas passieren, wollen sie auf der sicheren Seite stehen. Dabei seien Gerichte in der Regel vernünftig und „erkennen an, dass eine Genehmigungsbehörde nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann, was in extrem unwahrscheinlichen Fällen schiefläuft“.

Das Kernproblem unserer Sicherheitsarchitektur zeigt sich nirgends deutlicher als im Spannungsfeld von Mensch und Natur. Die Marienschlucht, eine der eindrucksvollsten Naturstätten unserer Region, ist seit einem tödlich verlaufenen Erdrutsch vor zehn Jahren gesperrt.

Obwohl die Gefahr anhält, ignorieren immer wieder Wanderer das Verbot, wähnen sich dabei in eigener Verantwortung. Doch so einfach ist die Rechtslage nicht, denn ein Verbotsschild allein hat noch keine Gemeinde vor der Haftung bewahrt.

Wer in der Natur für absolute Sicherheit sorgen will, dem bleibt deshalb nur die Wahl zwischen Extremen: den Ort entweder dauerhaft dem menschlichen Auge entziehen. Oder aber mit rabiaten Baumaßnahmen jede Verletzungsgefahr bannen – und ihn damit zerstören.

In Zeiten politischer und ökonomischer Umwälzungen ist das Bedürfnis nach solch absoluter Sicherheit stetig gewachsen. Das gilt für die Bürger wie für ihre Vertreter in politischen Gremien. Ob man auf dem Bodanrück einen Weg abseits absoluter Kategorien findet – Naturerlebnis zu vertretbarem Risiko –, wird sich bei der für den Herbst kommenden Jahres versprochenen Wiedereröffnung zeigen. In genügend anderen Bereichen des öffentlichen Lebens ist es zuletzt nicht geglückt.