Der Skandal bewegte ganz Deutschland und er erschütterte die katholische Kirche: Der Bischof von Limburg hatte auf dem Domberg einen Residenz-Komplex errichten lassen, der alle Regeln der Bescheidenheit und Kontrolle unterlief. 31 Millionen Euro sollten Umbau und Sanierung der Gebäude auf dem Domberg kosten. Darunter auch die 285 Quadratmeter große Wohnung für Franz-Peter Tebartz-van Elst. Alle prüfenden Instanzen hatte er umschifft.

Regenwalddusche und anderes

Der Aufschrei über den verschwenderischen Geistlichen im hessischen Bistum war groß. Für Empörung hatte vor allem die kostbaren Details gesorgt, die sich der 54-Jährige aus fremden Kassen einbauen ließ: ein teurer Teich für Zierfische, eine Regenwalddusche, eine raffiniert beleuchtbare Vitrine für Reliquien. Sein Pech war nur, dass seine barocke Bauliebe bekannt wurde. Seine Erklärungen später waren wenig einleuchtend. Die Mitarbeiter waren betreten, die Amtsbrüder wütend.

Der Skandal zog weite Kreise, er beherrschte das katholische Jahr 2013. Seine eigenwillige Interpretation des Bischofsamtes lastete nicht nur auf Limburg, sondern auf allen deutschen Diözesen. Bischöfe in Freiburg und Rottenburg wurden plötzlich gefragt, auf wie vielen Quadratmetern sie denn; ob sie noch im Palais oder schon in einer Sozialwohnung logieren; ob sie etwa einen großen Dienstwagen fahren.

Er ist weich gefallen

Rom fackelte nicht lange. Papst Franziskus, im April des „schwarzen Jahres“ 2013 gewählt, bestellte den Limburger in den Vatikan. Die beiden führten ein Gespräch von 20 Minuten. Später folgte der Rückzug von Tebartz-van Elst im Frühjahr 2014. Für einen Pensionär war er zu jung. Der Vatikan fand eine Verwendung für den promovierten Theologen – eine überraschende Verwendung, wie viele sagten. Der Papst ernannte ihn zum Apostolischen Delegaten im Rat für Neuevangelisierung, der sich um moderne Formen der Mission kümmert. Der Delegat ist in der vatikanischen Sprache ein leitender Mitarbeiter, der den Vatikan nach außen vertreten kann. Vereinfacht gesagt: Tebartz-van Elst ist weich gefallen, sehr weich. Sein Umgang mit dem Geld der Gläubigen war fahrlässig.

Die anderen waren es

Wie gelang der elegante Übergang nach Italien? Offenbar sitzen in Rom Fürsprecher. Beispielsweise Georg Gänswein, Sekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Er sieht die Verantwortung für das finanzielle Debakel nicht beim Bischof, sondern bei seinen Beratern im Domkapitel. Damit wäre Tebartz aus der Schusslinie und seine Mitarbeiter in der Bredouille. Wer freilich weiß, welche starke Stellung der Bischof einnimmt, mag an dieser Argumentation zweifeln. Tebartz wusste, was er tat.

Es ist nicht bekannt, wie der heute 60-Jährige in Rom wohnt. In der Regel mieten sich hohe Geistliche in Rom auf überschaubarem Raum ein, eher in einem Appartamento als in einem Palazzo.

Der Nachfolger wohnt schlicht

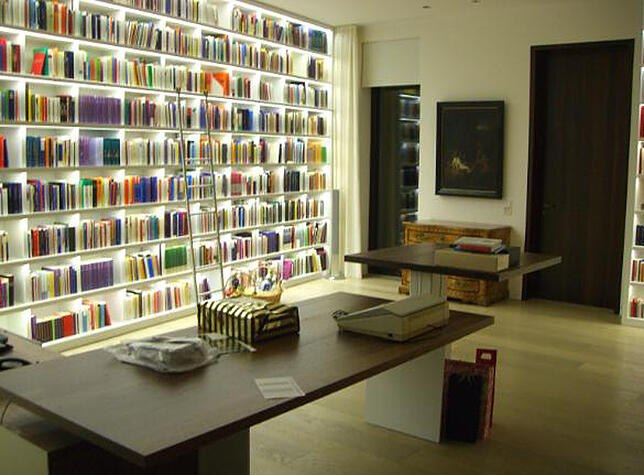

Schwieriger ist die Lage in der hessischen Heimat. Nachfolger Georg Bätzing bemüht sich, die Scherben zu kitten. Er wohnt in einem einfachen Haus im städtischen Wohngebiet. Das aufwändig umgebaut Bischofshaus nutzen die Diözese und deren Mitarbeiter, die umstrittene Wohnung wird vom Museum belegt. Bätzing hat auf dem Domberg lediglich ein Büro. Damit knüpft er an den legendären Franz Kamphaus an, der vor Tebartz das Bischofsamt bekleidete und so einfach leben wollte wie Franz von Assisi.

„Vertrauen zerstört“

In Limburg waren die vergangenen Jahre schwierig. „In der Krise ist Vertrauen zerstört worden und Schaden entstanden. Vertrauen aufzubauen und vertrauenswürdig zu sein bleiben daher wichtige Daueraufgaben,“ schreibt Bistumssprecher Stephan Schnelle über den Neustart. Der ehemalige Ortsbischof ist vor Ort nicht mehr zu sehen. „Regelmäßige Besuche sind nicht bekannt,“ heißt es dazu. Der Limburger Bischof kann nicht mehr schalten und walten. „Personelle Entflechtung und externe Kontrolle sind hier wichtige Ziele,“ lautet die aktuelle Devise.