Es gibt Menschen, die brauchen auch bei 35 Grad im Schatten eine Weile, bis sie ihren Körper ans kühlere Wasser im Badesee gewöhnt haben und sich die ersten Schwimmzüge zutrauen. Doch dafür machen sie seit einigen Jahren in den Seen am Oberrhein eine interessante Erfahrung: Oft dauert es nicht einmal eine Minute, ehe sich die ersten Schwarzmundgrundeln an den Zehen zu schaffen machen und dort feinste Hautpartikel abknabbern.

Die aus der Schwarzmeerregion stammenden Fischchen vermehren sich in Mosel, Main, Neckar, Elbe, Oder oder Donau explosionsartig. Im Rhein, wo sie 2008 erstmals nachgewiesen wurde, ist die Grundel längst die Hauptfischart. Auch andere invasive Arten wie der Kalikokrebs oder die Quagga-Muschel haben sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt.

Experten schätzen, dass 70 Prozent der Biomasse im Rhein aus invasiven Arten besteht. Tonnenweise Grundeln, Krebstiere wie Bachflohkrebse und gebietsfremde Fisch- und Muschelarten leben hier. Und viele von ihnen haben wie die Schwarzmundgrundel schon vor Jahren begonnen, die Seen, Teiche, Bäche und Gräben in der Rheinebene zu besiedeln.

All das hat schlimme Folgen für die heimischen Ökosysteme. Das Gleichgewicht, das die Evolution im Laufe von Millionen Jahren hergestellt hat, ist in wenigen Jahren aus dem Gleichgewicht geraten. Und das nicht nur in Deutschland: Die EU-Liste der invasiven Tier- und Pflanzenarten wurde 2022 von 66 auf 88 erweitert.

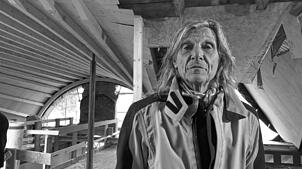

„Invasive Arten sind eines der größten Probleme überhaupt für die einheimische Flora und Fauna“, sagt Michael Pfeiffer, der in Freiburg ein Gutachterbüro führt. „Wir schütteln empört den Kopf darüber, dass in Brasilien durch die Abholzung des Regenwaldes viele Arten aussterben“, sagt der Gewässerbiologe. „Aber das Gleiche passiert in unseren Gewässern durch die invasiven Arten, die dafür sorgen, dass einheimische Arten kurz vor der Ausrottung stehen.“

Quagga-Muschel destabilisiert den Bodensee

So ist es bei den zugewanderten Krebsarten, die die verbliebenen einheimischen Flusskrebse verdrängen und bei der im Bodensee wuchernden, ebenfalls aus dem Schwarzmeerraum stammenden Quagga-Muschel, die das Ökosystem Bodensee destabilisiert.

Und so ist es beim nordamerikanischen Ochsenfrosch, der in Nordbaden Gras-, Moor- oder Wasserfröschen keine Chance lässt. Sie und ihren Laich frisst er genauso wie Fische, Würmer, Schnecken und sogar kleine Vögel.

Im Landkreis Karlsruhe wurden 2022 rund Tausend der bis zu 750 Gramm schweren Amphibien getötet – mit speziell dafür hergestellten Kleinkaliberwaffen. Parallel versuchten Taucher, die Kaulquappen abzufischen.

Eine Sisyphos-Arbeit, die die Ausbreitung der riesigen Amphibien wohl allenfalls etwas verlangsamen konnte: Einige Zehntausend Eier legt ein einziges Ochsenfrosch-Weibchen, längst sind sie von der Region Karlsruhe in die angrenzenden Landkreise in der Pfalz eingewandert.

Begünstigt durch den Klimawandel gibt es in deutschen Seen mittlerweile auch Quallen und exotische Schildkrötenarten, die der europäischen Sumpfschildkröte den Garaus machen. Ausgesetzt haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Aquarienfreunde, die ihrer Lieblinge überdrüssig wurden.

Der Kalikokrebs, der am Oberrhein zur Plage geworden ist, wurde derweil vom in Söllingen (Landkreis Karlsruhe) stationierten kanadischen Militär eingeführt – in Kanada gelten die Tiere als guter Fischköder.

Die Krebspest

Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs, der sich mehrmals im Jahr fortpflanzt, und derzeit zu Tausenden den Berliner Tiergarten bevölkert, wurde hingegen wie alle gebietsfremden Krebsarten über Zoohandlungen aus Nordamerika importiert. Er verbreitet eine Pilzerkrankung, die „Krebspest“, die für einheimische Arten tödlich ist.

„Möglicherweise hatten die Tierhalter kein Interesse mehr an ihren Schützlingen“, vermutet Katrin Koch vom Berliner Naturschutzbund. Die Signalkrebse sind hingegen in den 60er Jahren bewusst ausgesetzt worden.

Der große Speisekrebs sollte den Verlust der heimischen Edelkrebse, die von der Krebspest dahingerafft wurden, kompensieren. Ironischerweise führt dies nun zum Verlust der heimischen Steinkrebse, die der Signalkrebs verdrängt. Die Quagga-Muschel, die seit 2016 den Bodensee erobert hat, dürfte hingegen beim Bau des Main-Donau-Kanals im Jahr 1992 eingeschleppt worden sein.

Ins öffentliche Bewusstsein sind die Schäden, die die invasiven Arten anrichten, derweil noch nicht in aller Konsequenz gedrungen. Das liegt auch daran, dass der moderne Mensch nicht mehr viel über die heimische Tier- und Pflanzenwelt weiß.

Zumindest würden viele wohl beim Versuch scheitern, vier, fünf Pflanzen oder Tiere aufzuzählen, die in einem Bach leben. Und vielleicht wüssten auch viele nicht, dass es auch einheimische Krebse und Schildkröten gibt.

Zumindest noch ein paar Jahre lang. Denn wenn die Entwicklung so weitergeht, kann man weder der Europäischen Sumpfschildkröte noch dem Edelkrebs eine günstige Prognose ausstellen. Derzeit macht den Fachleuten die Chinesische Teichmuschel Sorgen, die derzeit immer wieder in den Gewässern des Landes illegal ausgesetzt wird und sich langsam etabliert.

Doch auch bei ihr mahlen die Mühlen wieder langsam. Obwohl Wissenschaftler seit Jahren vor ihr warnen, gibt es die Chinesische Teichmuschel in Baumärkten und Zooläden weiterhin zu kaufen – oftmals sogar falsch deklariert als einheimische (und geschützte) Teichmuschel.

Schnecken fehlt die Lobby

Darüber hinaus scheint das aus Kinderfilmen wie „Bambi“ bekannte Kindchenschema unsere Wahrnehmung zu prägen. Schnecken oder Amphibien haben kaum eine Lobby in der Bevölkerung. Waschbären gelten als niedlich und sind in Zoos der Renner bei Kleinkindern. Wer hingegen schon einmal gesehen hat, wie die Kleinbären Enten-Nester plündern und die Küken regelrecht zerfetzen, findet die Tiere möglicherweise nicht mehr ganz so harmlos.

Benjamin Waldmann, Referent für invasive Arten beim baden-württembergischen Landesumweltministerium, zeigt dann auch manchmal eine Filmsequenz, in der ein Waschbär ein Uhu-Nest überfällt und dessen Bewohner tötet. Waldmann will aufrütteln, wenn es sein muss, auch mit schockierenden Bildern.

Derweil verbringt Michael Pfeiffer für seine Studien Dutzende Tage im Jahr an Seen, Bächen und Flüssen in Baden-Württemberg. Im Grunde, findet er, ist der Zustand unserer Gewässer schon zum Verzweifeln. „Unsere Fließgewässer und die Arten, die in ihnen leben, sind älter als unsere Wälder und Wiesen und in ganz kurzer Zeit verändern sich die Lebensräume wegen der Klimakrise und der invasiven Arten radikal und für immer.“

Dabei bräuchte es zur Bekämpfung von invasiven Arten zunächst eine systematische Erfassung, um dann frühzeitig und zielgenau mit der Bekämpfung anzusetzen.

Ein zweiter Baustein wäre die Schaffung von streng geschützten Refugien für die einheimischen Arten – auch als Basis für spätere Wiederansiedlungen. Doch all das würde Geld kosten. Und so lange der Artenschutz keine starke Lobby hat, wird das lieber eingespart. Merkt ja niemand. Außer dem Edelkrebs, der Sumpfschildkröte und dem Uhu.