Pflanzliche und tierische Invasoren sind selten autonome Einwanderer. Meist werden sie von Menschen eingeschleppt, mit Schiffen, in Fahrzeugen oder durch den Tierhandel und Gärtnereien. Wenn man die unerwünschten Gäste dann wieder loswerden möchte, weil sie die einheimische Konkurrenz vernichten und die Biodiversität gefährden, sind Maßnahmen gefragt, die grausam und unappetitlich klingen.

Da wird bekämpft, vergiftet, abgeschossen, ausgerottet, die schlimmste Kriegsmetaphorik kommt zum Einsatz. Und am Ende? Erfolgsmeldungen sind rar. Hier folgen sechs Strategien, die Invasoren aufzuhalten.

Viel Enthusiasmus, keine nennenswerten Erfolge: Ausreißen

St. Peter-Ording, nordwestlich von Hamburg. Männer vom Deichverband in Gummistiefeln, Natürschützer vom WWF, Kinder mit Spaten – eine Düne soll befreit werden. Die spezielle Sandflora samt dazugehöriger Fauna ist in Gefahr, der Feind heißt Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina). Sie wächst als Strauch, hat längliche Blätter und ab August zahlreiche kleine schwarze Kirschen.

Was einst als Ziergehölz aus Amerika importiert wurde, nennt man heute in den Niederlanden „bospest“. Die Waldpest verbuscht rigoros nährstoffarme Kulturlandschaften und steht auf der „Schwarzen Liste Invasiver Arten“ der EU. Leider wird man diese Traubenkirsche kaum mehr los – man gräbt sie samt Wurzeln aus, vergisst ein paar Wurzelstücke – und das Zeug wächst nur umso besser.

Auch die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) wird man kaum wieder los. Sie stammt aus Kanada und den USA, heute ist sie überall. Man erkennt sie an den großen gelben Blütenständen mit zu 19.000 Samen pro Stängel.

Eine Zierpflanze und Bienenweide ist sie zwar, aber leider verdrängt sie die einheimischen, lichtliebenden Pflanzen. Sehr aufwändig ist die Bekämpfung durch häufiges und regelmäßiges Mähen, sorgfältiges Ausgraben auch der kleinsten Wurzelteile und Abdeckung mit Folie (mindestens drei Monate).

Lokal wirksam, im Großraum noch untauglich: Sperren

Seit Jahren breiten sich Grundeln aus dem Schwarzmeergebiet über europäische Schifffahrtswege aus. Die Schwarzmaulgrundel (Neogobius melanostomus) hat es bis in die Großen Seen Nordamerikas geschafft.

Sie kennt allerlei Tricks, mithilfe von Sportbooten (selbst auf dem Landweg) und im Ballastwasser großer Schiffe voranzukommen. Wo sie ankommt, dezimiert sie die angestammte Konkurrenz, indem sie bevorzugt die „Kinderstuben“ zahlreicher anderer Fischarten leerräumt.

Helfen sollen „Grundelsperren“, wie sie die Uni Basel mit dem KIT Karlsruhe entwickelt: eine spezielle Blechkonstruktion für Fischtreppen, die alle anderen Fische passieren lässt. Andere Forscher arbeiten an akustischen „Fischscheuchen“ – allesamt Lösungen für kleine Bereiche. Die Idee mancher Anglerverbände, aus Osteuropa Kochrezepte für die Zubereitung der eher ungeliebten Grundel zu besorgen, verspricht nicht viel mehr Erfolg.

Auch der inzwischen bis in das Berliner Stadtgebiet vorgedrungene auffällige Rote Amerikanische Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) soll durch Sperren aufgehalten werden. Insbesondere, wenn Flussläufe und Bäche von bedrohten anderen Krebsarten bewohnt werden.

Der Amerikanische Sumpfkrebs ist Träger der Krebspest, einer Krankheit, die er selber meist überlebt. Andere Krebsarten sterben daran. Selektive Krebssperren sind in Arbeit – bisher fehlen zufriedenstellende Ergebnisse.

Schwer vermittelbar, teuer:Jagen

Für die Fauna gilt: Je größer und sympathischer eine invasive Art ist, desto problematischer wird eine Bekämpfung. Das weiß man von Füchsen, aber natürlich auch von Wölfen und Bären, also „Wiedereinwanderern“. Tierfreunde und Tierschützer protestieren sofort, wenn Abschüsse geplant sind.

Als hinlänglich unsympathisch darf der Nordamerikanische Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus) gelten, der bis zu 20 Zentimeter groß werden kann. Er frisst alles, was ihm vor die Nase kommt, und bedroht durch schiere Gefräßigkeit die heimische Konkurrenz. Nebenbei überträgt er Krankheiten.

Er gilt in der EU amtlich als „unerwünscht“. Um seine Ausbreitung zu beschränken, hat man ihn zum Abschuss freigegeben. Er wird mittlerweile legal (mit Kleinkaliber) in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erlegt.

Die aus Südamerika stammende Nutria (Myocastor coypus), auch Biberratte

genannt, wird in Hamburg zum Schutz von Deichanlagen gejagt. Ludwigsburg und Fellbach beriefen sogar extra „Stadtjäger“, um auch Waschbären und Nilgänse in den Griff zu kriegen.

Versuch wertvoll, Erfolg unsicher: Biologische Bekämpfung

Als „alien species“ gelten in vielen tropischen Gebieten auch hierzulande unbekannte Schädlinge. So wie Mikania micrantha („bittere Rebe“). Einen Hinweis auf das, was diese Pflanze anrichtet, gibt ihr australischer Name: „mile-a-minute“.

Das ist zwar übertrieben, aber tatsächlich wächst Mikania micrantha bis zu neun Zentimeter in 24 Stunden. Dieses Zeug erreicht 15 Meter Wuchshöhe und überwuchert mühelos ganze Teeplantagen. In Nepal bedeckt die Pflanze bereits ein Fünftel des bekanntesten Nationalparks.

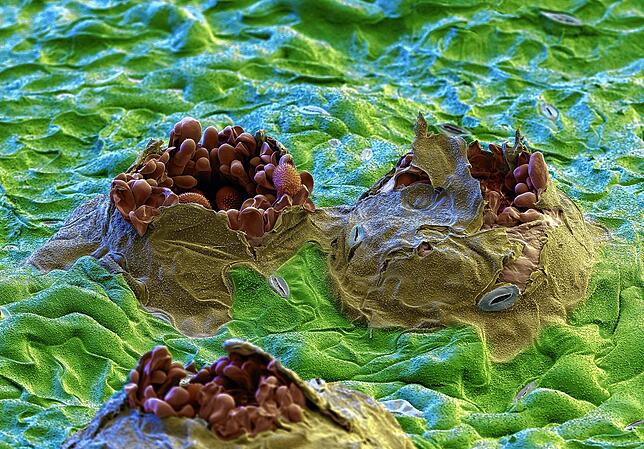

In solchen Fällen werden biologische Bekämpfungsmethoden erprobt: Man infiziert die Pflanzen zum Beispiel mit einem Rostpilz wie dem Pflanzenparasiten Puccinia spegazzinii. Dieser ernährt sich von den im Speichergewebe seiner Wirtspflanze vorhandenen Nährstoffen und lässt diese bestenfalls absterben. Von gesicherten Resultaten hört man allerdings noch nichts.

Gute Idee, geringer Nutzen: die Invasoren einfach aufessen

In den Monaten mit „r“ rücken die Leute von weither an, mit brusthohen Wathosen ausgestattet, in der Tasche stabile Messer, auf dem Rücken große Rucksäcke. Dann ist im dänischen Wattenmeer Austernsafari angesagt. Verlockend ist, dass man hier gratis einsammelt, was sonst pro Kilo 30 Euro oder mehr kostet. Denn was man vom Felsen kratzt, ist böse und soll weg: Crassostrea gigas, die pazifische Felsenauster, ist eine invasive Art.

Mitte der 1980er Jahre lief der Versuch aus dem Ruder, diese in Japan und China beheimatete Austernart auf Sylt in Aquakultur zu züchten. Die Viecher verbreiteten sich wegen steigender Meerestemperaturen durchs ganze Wattenmeer von Dänemark bis in die Niederlande. Ihre Konkurrenz, zum Beispiel Miesmuscheln, erledigen sie, indem sie sich einfach draufsetzen.

Die Austernsammler sind so gesehen als Artenschützer unterwegs. Manche schleppen bis zu einem Zentner Austern nach Hause. Doch hilft das? Austernsafaris gibt es seit zwei Jahrzehnten. Crassostrea gigas hat das nicht geschadet.

Essbar ist auch die Ostasiatische Seescheide (Styela clava) – jedenfalls schwärmen Japaner und Koreaner von den in Essig eingelegten Manteltieren. Diese sollen 1953 von amerikanischen Kriegsschiffen aus dem Koreakrieg mitgebracht und in europäische Gewässer eingeschleppt worden sein. Heute ist die Seescheidenart überall auf dem Globus anzutreffen.

Styela clava kann Aquakulturen und Muschelbänke komplett vernichten. In kalifornischen Häfen bedeckt sie bis zu 100 Prozent des Unterwasserbereiches. Ihre Abermilliarden Larven verbreiten sich ungehemmt. Dagegen kann ganz Asien nicht anessen.

Wie man Invasoren tatsächlich los wird: Der Insel-Trick

Unerwünschte Pflanzen, da macht der UN-Weltbiodiversitätsrat 2023 in seinem Bericht zu Invasiven Arten wenig Hoffnung, sind kaum auszurotten. Ihre Samen überleben für lange Zeiträume im Erdreich. Die Konsequenz: Man sollte zumindest versuchen, ein gewisses Maß an Kontrolle zu erlangen, zum Beispiel durch biologische Bekämpfung.

Auch die erfolgreiche Ausrottung unerwünschter Tierarten ist problematisch. Nur kleine und isolierte Gebiete kommen dafür infrage, zum Beispiel Inseln. Der Weltbiodiversitätsrat erwähnt besonders Französisch Polynesien, wo Ratten und Kaninchen heimische und seltene Vogelarten bedrohten und heute auf einigen Inseln praktisch keine dieser Invasoren mehr leben.

Das größte Ratten-Vernichtungsprojekt erlebte die britische Atlantikinsel Südgeorgien. Hier, wo einst Königspinguine, Wanderalbatrosse und Kapsturmvögel lebten, verließen mit dem Entdecker James Cook auch einige Ratten die britischen Schiffe. Die ungebetenen Gäste vermehrten sich ungehemmt und rotteten bis zu 90 Prozent der Vogelpopulation aus. Eine aufwändige und großflächige Vergiftungsaktion führte 200 Jahr nach Cook zum Erfolg: Südgeorgien ist heute rattenfrei.