Mehr Hoffnung war nie als in diesen Tagen. Jeder hofft auf seine Weise. Die Schüler auf das Ende der Osterferien und der Zeit ohne Schulkameraden. Ihre Eltern hoffen, dass die Kinder wieder beschult werden und der normale Alltag einkehrt. Alte Menschen hoffen, dass der Virus an ihnen vorbeizieht, so wie einst der strafende Gott an den Häusern der Juden vorbeizog und nur die Häuser der Ägypter heimsuchte. Arbeitnehmer wünschen das Ende der Kurzarbeit. Und fast alle hoffen, dass sie sich wieder im Freien treffen dürfen. Das strahlende Wetter versprüht Hoffnung in einer Zeit, die durch die unsichtbare Allgegenwart des Virus wenig Optimismus verbreitet.

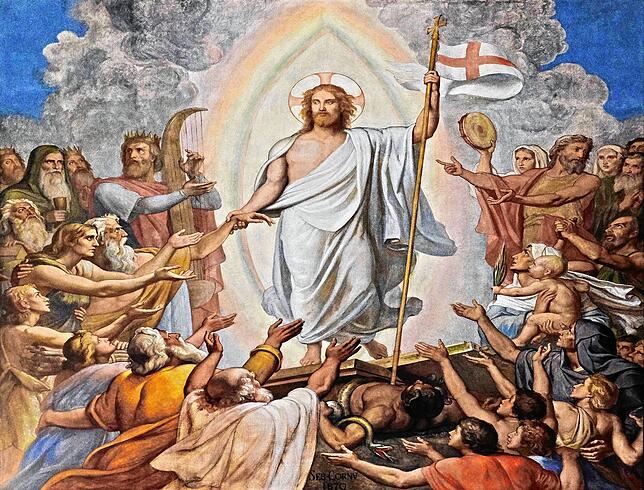

Das ist die alltägliche Bedeutung von Hoffnung. Die andere zielt auf das Leben nach dem Leben, auf die österliche Auferstehung. Osternacht und Ostermorgen werden sonst in prächtigen Gottesdiensten gefeiert. Mit ausgesuchter Musik, Festmessen, Oratorien in einer festlich geschmückten Kirche. Dieses Bild sind Christen gewohnt. Es unterstreicht, dass Ostern das wichtigste Fest ihres Glaubens ist und nicht Weihnachten.

Ostern ohne Pauken und Trompeten

Dieses Jahr entfällt die liturgische Pracht. Es werden fehlen der rhetorische Glanz einer gelingenden Predigt, die sich in den Gesichtern der Anwesenden spiegelt. Die begleitenden Osterbräuche wird es dennoch geben, vom Osterlamm aus Biskuitteig bis zur ausgefallenen Küchenkreation. Auch Lamm an Thymian-Jus. Der Osterhase wird über das Schokoladefeld hoppeln. Doch was ist mit dem Kern, den die Botschaft von der Auferstehung bildet? Paul Wehrle, der emeritierte Weihbischof von Freiburg, sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: „Ostern ist für mich in diesem Jahr fremd. Ich habe sonst immer mit anderen Menschen gefeiert.“

Wehrle, ein gebürtiger Singener, ist das, was man einen erfahrenen Seelsorger nennen kann. Drei Jahrzehnte lang diente er der badischen Diözese als Weihbischof. Er firmte, predigte und verfügte im Domkapitel über Einfluss. Um ein Haar wäre er Erzbischof geworden. Was er mit fremd beschreibt, werden viele nachvollziehen. Etwas fehlt.

Doch bleibt er nicht bei der Klage vor dem leeren Kirchenraum stehen. Er verweist auf viele fruchtbare Initiativen, die in den Pfarrgemeinden wachsen. Plötzlich findet der Gottesdienst am Bildschirm statt. Pfiffige Ministranten richten Übertragungen ein. Sonderpfarrbriefe halten die Gemeinden auf dem Laufenden. Alte Leute werden vom Pfarrbüro angerufen. Technik kann ein Segen sein, in diesem Falle ist sie es definitiv.

Auch den Papst sieht man vor allem im Fernsehen

Der Weihbischof gewinnt der Situation etwas Gutes ab. Viel Gutes. „Glaube lebt von Zeichen und Symbolen“, sagt er. Beide seien nicht auf körperliche Präsenz an einem Ort fixiert. Auch den päpstlichen Segen Urbi et Orbi verfolgen die meisten Gläubigen schon immer am Bildschirm, früher am Radio. Er ist nicht weniger päpstlich, weil sich Sender und Empfänger nicht am selben Ort aufhalten.

Der 79-Jährige sieht dennoch genug Hoffnung wachsen, auch wenn Familien getrennt sind und alte Menschen nicht besucht werden können. Er sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: „Entscheidend ist immer die Gemeinschaft. Was verbindet die einzelnen Mitglieder? Es ist der Geist und nichts anderes. Dieser ist nicht an einen Ort gebunden.“

Ostern wirkt 2020 als verlängerte Fastenzeit. Verzicht gilt, in diesem Fall vom Staat verordnet und von der breiten Mehrheit der Bürger auch akzeptiert. Dem Theologen Wehrle ist es aber um die christliche Hoffnung nicht bange. Sie steht lediglich in einer Belastungsprobe: „Unsere Hoffnung steht auf dem Prüfstand. Sie wird einen Echtheitstest ablegen. Wie weit trägt sie? Wie weit tragen unsere eigenen Füße?“

Ein zweites Leben ohne Schmerz

Theologen, die von Ostern sprechen, wenden den Blick irgendwann nach oben. Es geht nicht mehr ums das Morgen, sondern um Übermorgen. „Hoffnung ist für Christen immer die Perspektive auf das ewige Leben,“ sagt Wehrle. Die Aussicht auf ein zweites Leben ohne körperlichen Schmerz und ohne Bedürfnisse sei Pfeiler des Christlichen. Dass Jesus nach drei Tagen das Grab verlässt, indem er den schweren Stein davor wegwälzt, ist die eigentliche Provokation dieses Glaubens.

Doch selbst manchem Mitglied einer Kirche geht dieser Schritt zu weit. Christsein schön und recht, aber ein Weiterleben nach dem Tod und in einer anderen Weise? Das lehnen sie als unglaubwürdig ab. Das belegen verschiedene Umfragen der vergangenen Jahre: Wer Kirchensteuer bezahlt und sich finanziell einer Glaubensgemeinschaft gegenüber verpflichtet, muss deshalb nicht zwangsläufig die zentrale Botschaft seiner Kirche teilen. Die Hoffnung auf das ewige Leben ist eine solche Botschaft. Ein geringer werdender Teil der Gläubigen nimmt diese Botschaft beim Wort.

Eine Theologie der Hoffnung

Auch Theologen räumen ein: Auferstehung ist eine spannende wie auch hochspekulative Angelegenheit; ein Akt des Glaubens und kein Ergebnis von Statistik. Ostern ist das Hoffen auf ein Wunder. Der protestantische Tübinger Theologe Jürgen Moltmann hat auf das lebenslange christliche Warten sein Lebenswerk gegründet. Er spricht von der „Theologie der Hoffnung“ und meint damit: Ohne tiefsitzende Sehnsucht nach einem Danach kann es gelingendes christliches Leben nicht geben.

Ein Vorstellung von ewigem Leben gibt es in vielen Religionen.

Ein erneutes Leben nach dem Tod wird häufig mit dem Argumentiert abgebügelt: Ein Mensch lebt nur einmal, es ist doch gegen alle Naturgesetze, dass er weiterlebt. Dann kommt der Hinweis auf Verbrennung oder Erdbestattung, in beiden Fällen wird der Körper zerstört. Wie soll ein zweites Leben möglich sein?

Christen kontern den stattlichen Fragenkatalog mit einem Joker. Der Joker ist das Wunder in der Mehrzahl – jene vielen Wunder, die Jesus tat, indem er Kranke heilte, Besessene zur Vernunft brachte und Aussätzige reinigte. Das Fünf-Sterne-Wunder ist dann die Auferstehung. Moltmann sagt darüber: „Wer nicht an Wunder glaubt und sich nicht überraschen lässt, ist kein Realist.“

Er belegt es an verschiedenen Dingen, die er in seinen mehr als 90 Lebensjahren erfahren hat. „Ich habe immer wieder Zeichen und Wunder erlebt: zum Beispiel mit der deutschen Wiedervereinigung, die allein rational nicht zu erklären war.“ In der Tat: Alle Fachleute und Politiker hielten die deutsche Einheit noch im Sommer 1989 für völlig abwegig. Dann kam sie über Nacht. Im Winter 1989 erklärten dann alle Fachleute und Politiker, sie hätten die Einheit natürlich kommen sehen ...

Die Wunder der Politik

Auch damals schwang viel Hoffnung mit. Viele Ostdeutsche sehnten eine Art Reich Gottes des Westens herbei, die meisten aber doch ohne Gott, dafür ausgestattet mit den Segnungen von Wohlstand und Freiheit. Vom Wunder war immer seltener die Rede.

Auch diese Hoffnung hat einen religiösen Horizont. Man wünscht sich sehnlich etwas herbei, was nach allen Maßstäben der Vernunft und der Wahrscheinlichkeit nicht kommen wird – und dann doch eintrifft. Ein Land zum Beispiel, in dem die Einkaufsregale gefüllt sind und in dem jeder seine Meinung sagen kann.

Der Philosoph Ernst Bloch (1885-1977) stellte auf dieses Hoffen ein stattliches Denkgebäude. Er nennt sein Hauptwerk schlicht „Prinzip Hoffnung“. Bloch, der erst in Leipzig und später in Tübingen lehrte, hätte über die deutsche Einheit nur so gestaunt. Als Marxist freilich hätte er das Wort Wunder abgelehnt, es widersprach der dialektischen Akrobatik des wissenschaftlichen Sozialismus, dem er anhing. Blochs gesamte Arbeit zielte auf einen zukünftigen utopischen Idealstaat, in dem die Menschen in Freiheit, im Wohlstand und stressfrei zusammenleben.

Im Paradies der Marxisten

Auch der Marxist Bloch kommt ohne den Rückgriff auf das Paradies nicht aus, nur dass er sorgsam die offensichtlichen biblischen Bezüge verdeckt. Auch bei ihm ist die Hoffnung die Triebkraft für das Handeln des Menschen – und nicht die Revolution. Da liegen er und der katholische Bischof nicht weit auseinander, „Hoffnung ist eine Lebenskraft,“ sagt Paul Wehrle, „und fast alle sehnen sich nach einem gelingenden Leben.“

Diese Erwartung wird auch durch das tückische Virus nicht kleiner. Die Hoffnung kann wachsen, in den eigenen vier Wänden oder in der Weite einer Kathedrale. Eines Tages werden Wände und Türen wieder aufspringen. Dann werden wir sagen können: Ostern im Jahre 2020 war schon speziell, weißt du noch?