Was würde Jesus heute tun? Wie würde er zu Zeiten von Corona unter dem Regime von Isolation und Absonderung in diesen Tagen handeln? Keiner kennt die genaue Antwort, doch ahnt man sie. Er würde hinausgehen. Er würde die Nächstenliebe aus nächster Nähe praktizieren und den Konflikt mit berittenen Polizisten oder Security auf sich nehmen, den er damit provozierte.

Kann man die Taten dieses Menschensohns überhaupt in unsere Zeit übertragen? Man kann es, sagten sich dutzende von italienischen Priestern, die trotz Coronavirus‚ in die Krankenhäuser gingen, um Sterbenden beizustehen. Sie wussten um die Gefahr, auch wenn sie die Situation unterschätzten.

Sind diese Priester nun Helden?

Bereits mehr als 50 katholische Priester haben sich bei diesen Gängen angesteckt und sind daran gestorben. Sie fragten nicht nach der Gefährdung ihres eigenen Lebens und waren großteils schlecht geschützt, als die Krise noch am Anfang stand. Und doch gingen sie in die Spitäler in Norditalien, als die ersten Betten bereits auf dem Flur standen. Es war für sie selbstverständlich, den Sterbenden beizustehen. Sie fragten nicht, sondern handelten, offenbar nur oberflächlich geschützt. Waren sie nicht dumm? Die Frage ist in Italien beantwortet: Die Männer gelten in dem schwer getroffenen Land als moderne Märtyrer. Sie stellten den Trost für andere über das eigene körperliche Wohl.

Jesus hätte der vermeintlichen Torheit dieser Männer seinen Segen gegeben. Er begab sich selbst in extreme Lagen, um die seine Zeitgenossen einen Bogen machten. Mehr noch: Er suchte diese Situationen, indem er sich zu Außenseitern begab und sie ins Gebet nahm.

Aussätzige lebten am äußersten Rand der Gesellschaft

Am äußersten Rande lebten die Aussätzigen. Sie verbrachten ihr Leben isoliert, in ärmlichen Kolonien, die sie nur zum Betteln verlassen durften. Alles andere war ihnen verboten, denn ihre Berührung konnte ansteckend sein. Die Parallelen zu den Kontaktverboten der Corona-Zeit liegen auf der Hand.

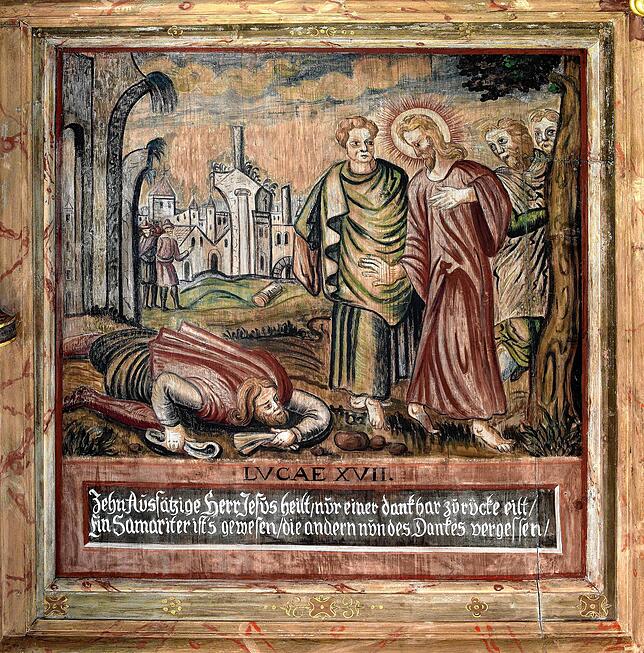

Jesus besucht diese Aussätzigen nicht. Vielmehr trifft er auf sie und sie erkennen ihn. Drei von vier Evangelien schildern diese Begegnung. Sie verläuft anders als andere Heilungsprozesse. Die Distanz zwischen dem Wanderprediger Jesus und den von ihrer Hautkrankheit entstellen Menschen wird auch 2000 Jahre nach der Niederschrift des biblischen Berichts deutlich. Lukas schreibt im 17. Kapitel in aller Kürze:

„Als er in ein Dorf ging, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: „Jesus! Herr! Hab‘ Erbarmen mit uns!“ Jesus befahl ihnen: Geht zu den Priestern und lasst euch untersuchen. Unterwegs wurden sie gesund.“ Jesus nimmt eine Fernheilung vor. Er rührt keinen Brei an (wie bei der Heilung des Blinden) oder er berührt auch keinen der Hautkranken, um zu heilen. Bei den zehn Männern vollzieht sich eine Gesundung auf Zuruf – Telemedizin zu einer Zeit, als es dieses Wort nicht gab. Die Zuwendung erfolgt aus der Distanz. Er wendet sich nicht angewidert ab.

Er berührt den Leprakranken

In einer anderen Episode heilt er einen Betroffenen durch Berührung (Markus 1). Hier scheut er den Kontakt nicht. „Jesus hat Aussätzige berührt um den Preis, selbst aussätzig zu werden. Das ist der Präzedenzfall christlicher Barmherzigkeit,“ sagt der Jesuit Klaus Mertes in einem Interview.

Aussätzige waren von der Mehrheitsgesellschaft längst verloren gegeben. In der sozialen Skala standen sie ganz unten. Durch ihre Krankheit waren sie schwer entstellt und die Gesichtszüge nur schwer zu erkennen. Sie alterten vor der Zeit. Mit der Absonderung ging eine Diskriminierung einher, die lebenslang war. Ihre Isolation war auch eine Isolation vom Menschsein überhaupt, von der Würde und von Gemeinschaft.

Stadt und Land mieden den Kontakt mit ihnen. Durch ihre Armut lebten sie verwahrlost dahin. Ihr Äußeres ähnelt dem eines Untoten, sie standen mit einem Fuß bereits im Totenreich und mussten durch Rasseln vor sich selbst warnen.

Die Betroffenen standen mit einem Fuß bereits im Totenreich

Die drei Evangelisten, die die Begegnung mit den Ausgestoßenen schildern, waren keine Ärzte. Deshalb sprechen und schreiben sie pauschal von „Aussatz„, ohne diese vage Diagnose zu differenzieren. Gemeint war im Speziellen Lepra, eine Hautkrankeit, die später auch auf die Organe übergriff. Darüber hinaus wird jede auffallende Veränderung der Haut als Aussatz bezeichnet, Schuppenflechte ebenso wie Beulen und Geschwüre.

Doch damit nicht genug. Lepra galt den jüdischen Gelehrten nicht nur als körperlicher Mangel. Vielmehr war Lepra auch spirituell aufgeladen. Es war ein Zeichen der Gottferne, der Sündhaftigkeit. Der Leprose war krank, weil er unrein war. Deshalb durfte nicht an den Gottesdiensten teilnehmen und war von Festen ausgeschlossen. Der Aussätzige war vor dem Volk und den Priestern verworfen. Er stand unter dem Verdikt der Exkommunikation, auch wenn es dieses Wort damals nicht gab.

Die Seuche als Strafgericht?

An diesem Punkt stocken die Parallelen zur heutigen Zeit. Wer sich heute eine Infektion einfängt, war unbedacht, ungeschützt, vielleicht leichtsinnig. Oder er war unterwegs und sprach mit infizierten Menschen, von denen er nicht wusste, dass sie einen Virus weitergeben können. Kaum jemand käme heute auf die Idee, hinter einer eigenen Ansteckung eine höhere Ursache zu sehen. Krank ist krank, nicht mehr.

Wir haben uns – aus guten Gründen – von der Vorstellung verabschiedet, dass eine Krankheit von oben geschickt wird, um einen Verirrten auf den rechten Pfad zurückzuführen. Corona als Geißel Gottes? Es sind nur wenige fundamentalistische Gruppen, die eine Pandemie ernsthaft als Strafgericht oder gar als Apokalypse deuten. Wer dieses Argument ernsthaft nutzt, um die Menschheit zum wahren Glauben zurückzuführen, dürfte selbst auf dem Holzweg sein.

Reinheit und Unreinheit

Zu Zeiten von Jesus dagegen war diese Verknüpfung zwingend: Krank ist unrein, gesund ist rein. So waren die Kranken doppelt bestraft. Umso wichtiger war es, dass Jesus die Aussätzigen nach der Schnellheilung zum Rabbi schickt: Er allein kann eine Heilung anerkennen und die Geheilten wieder in die Synagoge einlassen. Deshalb war das Urteil der Priesterkaste entscheidend. Auch bei der Passion Jesu spielen sie eine entscheidende Rolle; der Hohe Rat drängt auf die Hinrichtung des Mannes aus Nazareth.

Schwere Seuchen und deren höchst spekulative Deutung begleiten die Christen das ganze Mittelalter hindurch. Sebastian und Rochus, aber auch der Evangelist Markus sind ausdrücklich Seuchenpatrone. Ihnen sind Kapellen und Kirchen geweiht, auch um Krankheiten vom Vieh fernzuhalten. Und die Zehn Plagen sind es, von denen die Ägypter heimgesucht werden, weil sie das Volk Israel nicht ziehen lassen wollen. Die fünfte der Plagen rafft das Vieh dahin, das von einer Seuche befallen wird.

Die Botschaft der Pestkreuze

Die verheerendste Krankheit war die Pest, die schubweise immer wieder auftrat und ganze Landstriche veröden lässt. Sie ist bis heute im Bewusstsein präsent. In der Gemeinde Emmingen ab Eck (Kreis Tuttlingen) erinnern die verwitterten Pestkreuze an den Schwarzen Tod, der während des Dreißigjährigen Krieges dort wütete. Die Kreuze waren als Warnhinweis gedacht, dieses Dorf nicht zu betreten. Sie standen an allen Eingängen nach Emmingen hinein. Bis heute wacht die Kreuzgruppe eindrucksvoll an der Kreisstraße, die in den Hegau hinunterführt.

Irgendwann wird die Corona-Pandemie ein Stück Geschichte sein. Jeder wird dann seine Variante erzählen, wie er und sie die verrückten Tage im Frühjahr 2020 erlebten. Was bleibt von den guten Vorsätzen, den stillen Errungenschaften? Vom Frust? Wem ist zu danken, wenn der letzte Mundschutz in den Müll fliegt? Wer lässt die stillen Helden weiters hochleben, wenn die Pandemie vorbei ist, wer setzt sich dann noch für höhere Gehälter für Verkäufer und Krankenschwestern ein?

Mit dem Dank ist es eine Sache für sich. Das Lukas-Evangelium über die zehn Aussätzigen endet mit leisem Zweifel. Nur einer der Geheilten kommt zurück, um sich zu bedanken. „Jesus sagte: Zehn habe ich gesund gemacht, wo sind die anderen neun?“