Nur vier Wörter. Vier winzige Wörter, die die Welt aus ihren Angeln heben. Die die Zeit anhalten, aus Licht Schatten machen, aus einem Leben die Hölle.

Und die einen Menschen in ein nebliges Nichts taumeln lassen. Diese vier Wörter werden an einem kühlen Herbsttag von den Lippen eines Arztes geformt. Ihr Kind ist todkrank. Diana Dietrich hört diesen Satz, der sich unbarmherzig in ihr Innerstes gräbt. Und dann – Dunkelheit. Diana Dietrich bricht zusammen.

Daniel braucht ein Spenderorgan - sonst stirbt er

Dieser Moment ist mehr als ein Jahr her. Es ist der 23. Oktober 2018. Die Mutter aus Schwabmünchen (Kreis Augsburg) ist mit ihrem Sohn Daniel, damals gerade einmal zehn Monate alt, im Krankenhaus. Er hatte in den vergangenen Wochen oft gehustet, an etwas Schlimmes hatte aber niemand gedacht.

An diesem Tag erfährt sie, dass Daniel an dilatativer Kardiomyopathie leidet. Eine extrem seltene Krankheit, bei der eine Herzkammer massiv vergrößert ist. Daniel braucht dringend ein Spenderorgan. Sonst stirbt er.

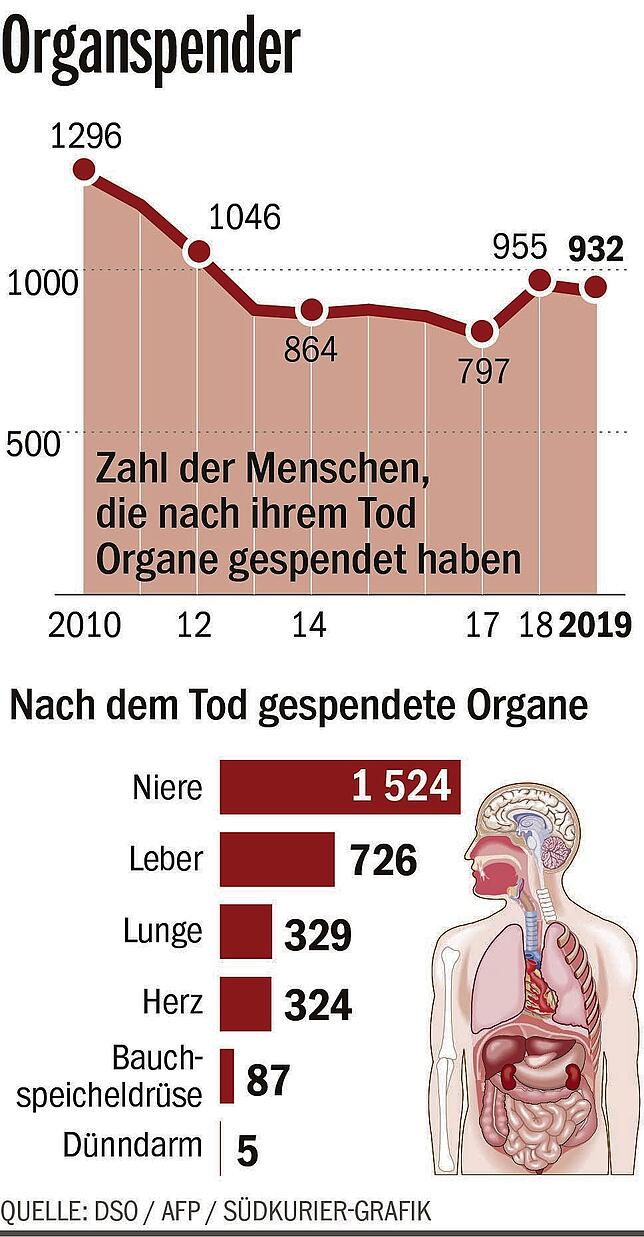

Mehr als 700 Menschen in Deutschland geht es wie dem kleinen Buben. Sie warten auf ein neues Herz, das ihnen das Leben retten soll. Das ganz große Problem dabei: Es gibt einfach nicht genügend Organe. Nur ein Drittel der Deutschen besitzt einen Spenderausweis. Und so warten viele Patienten lange. Sehr lange. Oft vergebens.

Spahn will eine Widerspruchslösung durchsetzen

Mit diesem Dilemma beschäftigt sich am Donnerstag der Bundestag. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine Widerspruchslösung durchsetzen. Das heißt: Jeder Erwachsene soll grundsätzlich Organspender sein – es sei denn, er widerspricht ausdrücklich.

Tiere als Ersatzteillager

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, den Organ-Engpass endlich in den Griff zu bekommen. Es ist eine ziemlich kühne – nicht gänzlich unumstrittene – Idee.

Während in Berlin an Rednerpulten debattiert wird und Akten gewälzt werden, wird in Bayern geforscht. Und zwar schon seit vielen Jahren. Das hehre Ziel: Bald sollen Schweineherzen in menschlichen Körpern schlagen.

Und mit der Hoffnung, die da vorsichtig aufkeimt, tauchen Fragen auf: Ein Tierherz im Menschen – kann das wirklich funktionieren? Wie gefährlich ist das? Und: Ist es aus ethischer Sicht überhaupt vertretbar, Tiere zu menschlichen Ersatzteillagern heranzuzüchten?

Das Moorversuchsgut in Oberschleißheim nördlich von München wirkt wie ein gewöhnlicher bayerischer Bauernhof.

Doch hier ist längst die Zukunft angebrochen. Eckhard Wolf ist Leiter des Versuchsguts und Inhaber des Lehrstuhls für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. „Wir forschen daran, wie man andere Organquellen nutzen kann“, sagt er. Sein Ziel: Schweineherzen in Menschen transplantieren. Und diesem Ziel scheint er nun so nah wie nie zuvor.

Pavian überlebt 195 Tage

Dem Münchner Team um Wolf und den Herzchirurgen Bruno Reichart ist ein Rekord geglückt. Ein Pavian, in dessen Brust ein Schweineherz schlug, überlebte 195 Tage.

Deutlich länger als in bisherigen Versuchen. In zwei bis drei Jahren, so die Hoffnung der Wissenschaftler, könnten Schweineherzen auch in Menschen verpflanzt werden. Das Problem dabei ist, die Abstoßungsreaktion in den Griff zu bekommen.

Vereinfacht ausgedrückt, verhält es sich so: Schweine haben auf der Oberfläche ihrer Zellen Zuckerreste, gegen die Menschen von Natur aus Antikörper haben.

„Die Folge ist, dass das Organ abgestoßen wird“, erklärt Wolf. Diese Abwehrreaktion ist so dramatisch, dass Medikamente allein nichts nutzen. „Die Gene der Schweine müssen so verändert werden, dass diese Zuckerstrukturen nicht mehr hergestellt werden“, fährt Wolf fort.

Weitere genetische Verfeinerungen sind notwendig

Hinzu kommt: Schweineherzen sind für Menschen – und erst recht für Paviane – zu groß. Die Wissenschaftler müssen deshalb noch ein Gen ausschalten, damit ein bestimmtes Wachstumshormon nicht mehr wirkt. Das ist Wolf und seinem Team schon gelungen.

„Aber wir brauchen noch zwei weitere genetische Modifikationen“, sagt der Wissenschaftler. „Die Immunsuppression muss weiter verfeinert werden, dann ist die Methode reif für den Menschen.“

Für Menschen, die schwer krank sind. Für Menschen wie Daniel. Seit mehr als 400 Tagen lebt der Junge im Klinikum Großhadern. Seit jenem Tag, als seine Eltern die erschütternde Diagnose bekamen. „Das ist ein Schmerz, den man sich kaum vorstellen kann“, sagt Diana Dietrich. „An diesem Abend lag ich im Bett, habe geweint, in mein Kissen geschrien. Und auch heute vergeht kaum ein Tag ohne Tränen.“

Schlauch und Maschinen im Kinderzimmer

In Daniels Zimmer stehen viele Geräte, unter anderem ein großes Herzunterstützungssystem, an das der Junge mit einem Schlauch angeschlossen ist. Diana Dietrich hat versucht, dem Raum seinen Schrecken zu nehmen. Es gibt Spielzeug, Stofftiere, Luftballons. „Es soll hier nicht aussehen wie in einem Krankenhaus. Und ich mache den ganzen Tag den Clown, damit der Kleine etwas zu lachen hat.“

Die 36-Jährige wohnt im Ronald McDonald Haus gleich neben der Klinik, in dem mehrere Eltern schwerkranker Kinder leben. Eine Leidensgemeinschaft, die sich in besonders dunklen Stunden Halt gibt. Diana Dietrichs Freund fährt jeden Abend nach der Arbeit nach München, sie selbst hat ihren Job aufgegeben. Die zermürbende Frage, die sie an jedem einzelnen Tag begleitet und sich in ihre Gedanken bohrt, ist die: Wann kommt endlich der erlösende Anruf?

Hoffen auf medizinischen Fortschritt

Diana Dietrich hofft, dass bald ein Herz für ihren Sohn gefunden wird. Aber es sind nicht nur Hoffnung und Freude, die aufkeimen, wenn sie an eine Transplantation denkt – sondern auch Verzweiflung. Denn die Rettung könnte nur eine vorübergehende sein.

„Die Ärzte haben mir gesagt, dass Daniel mit einem neuen Herzen ein gutes Leben haben kann – bis ins Jugendalter. Denn viele Menschen überleben nach einer Herztransplantation nur zehn Jahre.“

Diana Dietrich setzt deshalb darauf, dass die Forschung in den kommenden Jahren gewaltige Fortschritte macht. „Vielleicht gibt es dann etwas anderes, das Daniel helfen kann. Ein Schweineherz vielleicht.“

„Das Schwein ist ein kompletter Klon“

Ein langer, hell beleuchteter keimfreier Flur auf dem Moorversuchsgut. Veterinärmediziner Arne Hinrichs öffnet eine der vielen Türen, die rechts und links zu den Boxen der Schweine führen.

Als er den dunklen Raum betritt, fangen die Tiere an zu grunzen. 160 Kilo wiegt ein anderthalb Jahre altes Tier – normal wären eigentlich 320. Aber die Gene des Schweins wurden so verändert, dass es deutlich kleiner und leichter ist – und ein kleines Herz hat.

„Das Schwein ist ein kompletter Klon“, erklärt Hinrichs. „Es hat die gesamte Bandbreite an Mutationen, die man braucht, damit ein Schweineherz von einem Pavian akzeptiert wird.“ Mit diesem Tier wird gezüchtet. Die Genmutationen werden an die Nachkommen vererbt.

Forschung auch für Diabetes und Mukoviszidose

Etwa 350 Tiere werden auf dem Versuchsgut in Oberschleißheim gehalten. Nicht allen sollen die Herzen entnommen werden, manche dienen der Diabetes- oder Mukoviszidoseforschung. Hinrichs öffnet die nächste Box, in der drei Ferkel stehen. Ende Oktober wurden sie geboren.

„Diese drei haben alle relevanten Mutationen für eine Herztransplantation“, sagt Hinrichs. Wenn ihre Herzen in Affen verpflanzt werden, bekommen sie eine Vollnarkose. Danach werden ihre Körper verbrannt.

Ist das moralisch vertretbar?

Ist das aus ethischen und moralischen Gesichtspunkten wirklich vertretbar? Darf man so im Erbgut von Tieren herumfuhrwerken, sie einzig zu dem Zweck züchten, ihnen eines Tages das Herz herauszuschneiden?

Wissenschaftler Eckhard Wolf sieht die Sache so: „Die Tiere werden unter normalen Bedingungen gehalten. Sie sterben, ohne dass sie etwas merken.“ Hinzu komme: Wenn die Xenotransplantation – das ist der Fachbegriff für die Übertragung von Organen zwischen verschiedenen Spezies – funktioniert, dann sei der Nutzen für schwerstkranke Patienten gigantisch.

Nun gibt es auch Menschen, die ganz anderer Meinung sind. Eine davon ist Gaby Neumann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Organisation Ärzte gegen Tierversuche. „So ein Ansatz ist moralisch und ethisch nicht vertretbar. Hier wird eine Grenze überschritten, es muss einfach nicht alles gemacht werden, was möglich ist“, sagt sie.

Das Herz aus dem 3-D-Drucker schlägt noch nicht

Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Einen, für den kein Tier sterben muss. Israelischen Forschern ist es gelungen, mit einem 3D-Drucker ein winzig kleines, etwa kirschgroßes Herz aus menschlichem Gewebe zu erzeugen.

Der Haken dabei: Es schlägt nicht. Bis also auf diese Weise Menschen geholfen werden könnte, werden noch sehr viele Jahre vergehen. Diana Dietrich hofft, dass ihr einziges Kind eine Zukunft hat. „Ich wünsche mir, dass Daniel eine normale Kindheit haben kann. Dass ich meinen Sohn alt werden sehe“, sagt die 36-Jährige.