Wird eine Frau schwanger, so zählt dies zu den tiefgreifendsten Erfahrungen in ihrem Leben. Sie und ihr Partner wünschen sich nichts mehr, als dass ihr Baby gesund zur Welt kommt. Erfahren sie, dass ihr Kind Trisomie 21, das Down-Syndrom, hat, dann weicht die Freude zunächst dem Schock und der Angst, was auf sie zukommt.

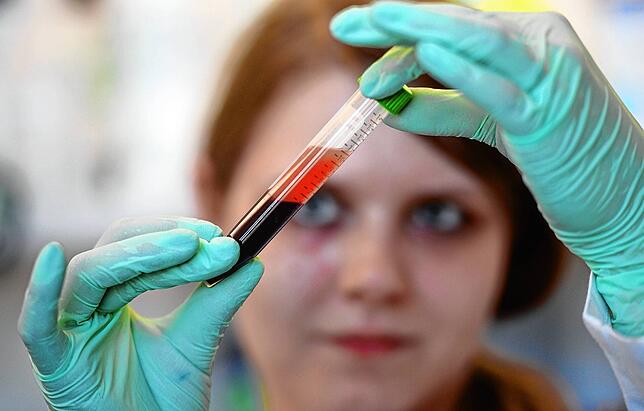

Der vorgeburtliche Bluttest ist ab der zehnten Schwangerschaftswoche möglich. Etwas Blut aus der Armvene reicht dafür aus. Was sich einfach anhört, kann weitreichende Folgen haben, denn es geht um das Leben eines ungeborenen Kindes im Mutterleib. Eltern mussten den mehrere hundert Euro teuren Bluttest, der seit 2012 auf dem Markt ist, bisher selbst bezahlen.

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten, so ist das in diesem Fall keine ethische Frage, sondern ein Schritt in Richtung mehr sozialer Gerechtigkeit. Deshalb ist es richtig, die Untersuchung zur Kassenleistung zu machen.

Ohne das Risiko einer Fehlgeburt

Der Bluttest ist eine risikoarme Methode, im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung, die schon seit den 70er Jahren zur Diagnose von Trisomie 21 möglich ist. Dabei ist das Risiko einer Fehlgeburt jedoch deutlich erhöht.

Hinzu kommt, dass der pränatale Bluttest nicht zur generellen Kassenleistung wird. So haben nur Schwangere Anspruch, die ein erhöhtes Risiko für eine Chromosomenveränderung haben, zum Beispiel wegen eines auffälligen Ultraschalls oder wenn „eine Frau gemeinsam mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt zu der Überzeugung kommt, dass der Test in ihrer persönlichen Situation notwendig ist“, wie es in der Versicherteninformation des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten und Krankenkassen heißt.

Unethisch wäre es, wenn es sich um ein Massenscreening handelte, bei dem dieser Test jeder Frau angeboten wird. Deshalb gehört die kurz NIPT (Nicht Invasiver Pränatal-Test) genannte Untersuchung auch nicht zu den allgemein empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen für alle Schwangeren.

Ethische Fragen müssen diskutiert werden

Der medizinische Fortschritt in der Pränataldiagnostik wird weiter gehen. Damit verbunden eröffnen sich neue Möglichkeiten, Krankheiten und Behinderungen beim ungeborenen Kind feststellen zu können. Die Gesellschaft muss sich eingehend mit diesen ethischen Fragen auseinandersetzen und sie breit diskutieren, eng begleitet durch den Ethikrat.

Auch wenn es keine deutschlandweiten Statistiken gibt, entscheiden sich viele Eltern nach einer Down-Syndrom-Diagnose für einen Abbruch der Schwangerschaft. Das ist sicher eine bedenkliche Entwicklung. Warum das so ist, sollte erforscht werden. Sicher ist, dass Paare in dieser besonderen Situation eine gute, eingehende Beratung und enge Begleitung brauchen.

Kein Paar entscheidet leichtfertig

Doch ebenso wie Eltern ein Recht auf Nichtwissen haben, haben sie auch das Recht zu erfahren, was auf sie zukommt und zu entscheiden, ob sie sich darauf einlassen wollen. Kein Paar trifft eine solche Entscheidung leichtfertig. Niemand kann Eltern die Frage beantworten, ob sie es schaffen, ein Leben lang für ein Kind da zu sein, das Hilfe braucht und für dessen Rechte und bestmögliche Förderung sie als Eltern – leider immer noch – viel zu oft kämpfen müssen.

Diese Kinder gehören zu uns

Doch diese Kinder, die so spontan, empfindsam und fröhlich sind, brauchen ihren Platz in unserer Mitte. Noch sind sie in Deutschland nicht ausreichend integriert, obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention das Recht auf Inklusion festschreibt. In Schulen fehlen Fachkräfte, die sie begleiten, und am ersten Arbeitsmarkt sucht man sie oft vergeblich.

Wie auch immer Eltern sich entscheiden, sie müssen es ohne Druck von außen tun können. Es ist verständlich, dass sie Angst haben und sich fragen, ob sie es schaffen, die Herausforderung anzunehmen. Denn es ist schwer, sich etwas vorzustellen, das man nie selbst und wenn, dann nur aus der Ferne erlebt hat.