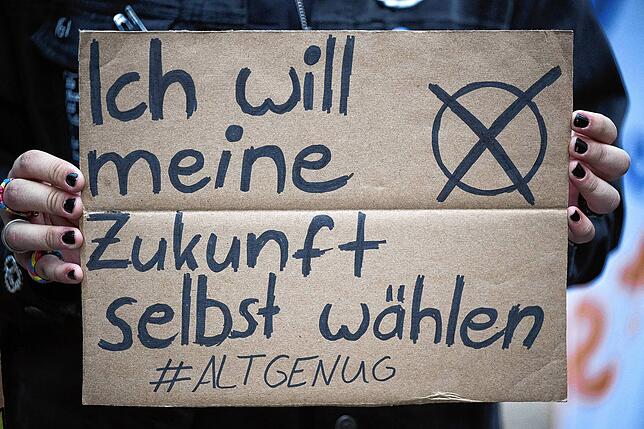

Mit großer Leidenschaft haben SPD und Grüne für das Europawahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren gekämpft und sich am Ende durchgesetzt. Das dahinter liegende Kalkül war die Überzeugung, dass junge Menschen tendenziell eher links und grün als konservativ wählen würden, mit gleichem Argument wollte deshalb die Union die Absenkung des Wahlalters verhindern. Und jetzt? Kommt alles anders.

33 Prozent der 16- bis 24-Jährigen haben bei der Europawahl konservativ bis extrem rechts gewählt, also CDU und AfD, nur 11 Prozent die Grünen, 9 Prozent die SPD. Ginge es hier um ein Pokerspiel, müssten Grüne und Sozialdemokraten entnervt die Karten auf den Tisch werfen und ein „Wir haben uns verzockt“ vor sich hin murmeln.

Aber hier geht es nicht um ein Spiel, hier geht es um die Zukunft unseres Landes und unseres Kontinents. Und da haben Grüne und SPD dramatische Defizite offenbart im Wettbewerb um das Vertrauen der jungen Wählerinnen und Wähler. Und sie haben überschätzt, wie gerne beispielsweise die 16- und 17-jährigen Neuwähler ihre Stimme überhaupt abgeben wollen.

Eine in dieser Woche vorgestellte Jugendstudie des Sozialforschungsinstituts Sinus zeigt, dass sich Menschen in diesem Alter nicht ausreichend genug auf Wahlen vorbereitet sehen und entsprechend nicht kompetent fühlen, ihr Kreuz auf einem Wahlzettel zu machen. Das ist eine erschreckende Diagnose und zeigt ein strukturelles Defizit im Bildungsbetrieb unseres Landes.

Denn dass sich das Gefühl einer politischen Urteilsfähigkeit verbessert, nur weil man drei oder vier Geburtstage mehr gefeiert hat, ist unwahrscheinlich. Junge Menschen lernen an unseren Schulen zu wenig über Politik, über Demokratie, Diskurs und das, was unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält.

Einfältige Antworten auf Probleme

Das Wissen um dieses Defizit hat sich die AfD beispielsweise zunutze gemacht. Sie weiß, dass sich junge Menschen nicht aktiv um politischen Wissensaufbau bemühen, sondern eher beiläufig über die sogenannten sozialen Medien informieren. Die TikTok-Kampagne der AfD war von langer Hand vorbereitet und clever. Hübsche Videos, fröhliche Farben und kurze Botschaften, denen man kaum widersprechen kann: Mehr Sicherheit, mehr Wohlstand, schwerkriminelle Asylbewerber abschieben und so weiter. Dass auch die ein oder andere Parole dabei war, die populistisch Stimmung macht, fiel da kaum auf.

Im Unterbewusstsein bleibt hängen, dass sich die AfD kümmert und die Sorgen der jungen Menschen verstanden hat. Denn die kreisen ähnlich wie bei den älteren Wählerinnen und Wählern um Krieg, Inflation und Zuwanderung, auch das hat die Sinus-Studie gezeigt.

Es ist zu befürchten, dass die einfältige Antwort der anderen Parteien auf dieses Phänomen sein wird: Auch wir müssen bei TikTok intensiver dabei sein. Und dass sie das eigentlich tiefer sitzende Problem nicht angehen werden: die Immunisierung nachwachsender Generationen gegen Hetzer, Zündler und Demokratiefeinde. Diese Saat gehört an den Schulen ausgebracht, dem einzigen Ort, an dem alle Kinder und Jugendliche dieses Landes zusammenkommen. Physisch, von Angesicht zu Angesicht und nicht in dem virtuellen Wahnsinn, in dem Lüge von Wahrheit kaum zu unterscheiden ist.

Das Internet, sagen Bildungsforscher und Politikwissenschaftler, ist die größte Gefahr für unsere Demokratie – und wir versäumen es, unseren Nachwuchs fit dafür zu machen, Parolen und Falschmeldungen, Aufwiegeleien und Täuschung zu entschlüsseln. Wir entlassen junge Menschen nach der Schule in eine Welt der Verführbarkeit und geben ihnen nicht das Rüstzeug mit, sich in ihr sicher bewegen zu können. Ein Wahnsinn.

Ein neues Schulfach muss her

Forscher aus verschiedenen Disziplinen bemängeln das seit Jahren und fordern neue Schulfächer wie Medienkompetenz oder den Ausbau des Politikunterrichts, vor allem in jüngeren Jahrgangsstufen. Und was passiert? So gut wie nichts. Das Defizit ist gleichermaßen in der Ausbildung der Lehrkräfte zu beobachten. So wirbt beispielsweise die Frankfurter Politikwissenschaftlerin Monika Oberle dafür, so etwas wie Nachrichtenkompetenz ins Lehramtsstudium aufzunehmen. Und was passiert? So gut wie nichts.

Die Erklärungsansätze für schlechte Wahlergebnisse der demokratischen Parteien sind häufig kurzfristig. Dann muss ein Messerangriff auf einen Polizisten herhalten oder eine Inflation. Wenn sie diesen Ansatz nicht überwinden und nicht endlich gemeinsam und parteiübergreifend das Problem auf einen längeren Zeitstrahl legen, dann werden Populisten auch künftig leichtes Spiel haben. Was fällt so schwer daran, das zu verstehen?