Am Anfang und am Ende steht ein Lied. Trommelschläge und dunkle Melodie lassen keinen Zweifel am traurigen Ende der Geschichte, nur der Funke Hoffnung überlebt. Zunächst allerdings singen die schwäbischen Bauern voller Tatendrang: „Spieß voran, drauf und dran, setz auf das Klosterdach den roten Hahn!“

Sie basteln eine Fahne mit Bundschuh und Regenbogen, als Symbole für ihren Stand und für die Veränderung. Und sie lassen einen Spieß anfertigen. „Daher verstärkten sie den Druck und griffen zu den Waffen, um Nachdruck zu verleihen und nicht bloß glotzen zu müssen wie die Affen“, heißt es dazu in altertümelnder Sprache.

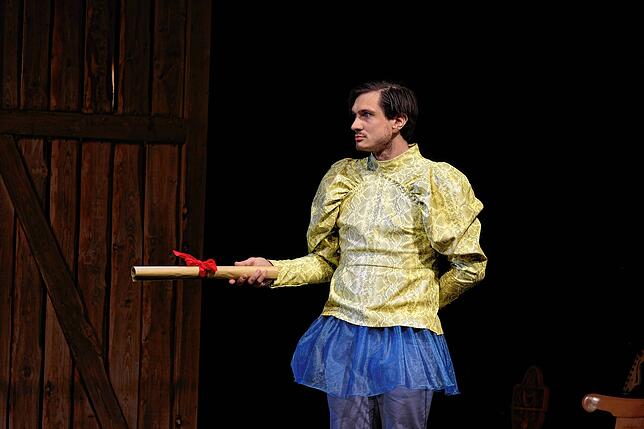

Das Bodenseefestival eröffnet in diesem Jahr mit einem Theaterstück. „Wenn nicht heut, wann dann“ von Franz Xaver Ott erzählt die Geschichte des Bauernkriegs in Süddeutschland. Um fünf Monate Aufstand in knapp zwei Stunden Theater zu fassen, bricht das Theater Lindenhof die Geschehnisse in tableauhafte Szenen auf.

Sieben Schwaben stehen sieben Mitgliedern des Schwäbischen Bunds gegenüber. Ein Bild zeigt die theologischen Debatten der Reformatoren, eins die Verhandlung zum Weingartener Vertrag, eins den als „Weinsberger Bluttat“ bekannten Spießrutenlauf des Grafen von Helfenstein. Die „Pfeiferlies“ genannte Chronistin treibt die Geschichte voran, wenn es keine Bilder gibt.

Nicht nur sie wirkt wie aus Brechts epischem Theater ausgeliehen. Über weite Strecken wird die Geschichte mehr erzählt als dargestellt. Dafür sind die Zuschauer danach so umfassend über den Bauernkrieg informiert, wie es in zwei Stunden möglich ist. Sie kennen Vorgeschichte, Eckdaten, handelnde Figuren und Diskussionslinien.

Auch historische Texte finden ihren Weg auf die Bühne. Das Leid der Bauern beschreibt der Text eines unbekannten Verfassers: „Kein Frucht hab ich in meiner Scheuer und muss doch geben meine Steuer.“ In zwölf Artikeln fassen die oberschwäbischen Bauern ihre Forderungen zusammen. Sie verstehen sich als christliche Vereinigung, verlangen freie Wahl der Pfarrer, Erleichterung bei Abgaben und Frondiensten sowie Abschaffung der Leibeigenschaft. Der Weingartner Vertrag sichert den Bauern Straffreiheit und die Verhandlung ihrer Anliegen vor Lehensgerichten zu, verhindert aber ihren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlichen Sieg im Kampf.

Manches bleibt holzschnittartig. Die Geschichten der für die sieben Schwaben Pate stehenden Anführer der „Haufen“ werden allenfalls angedeutet. Hans Jakob Humpis aus Ravensburg etwa führte den Seehaufen an, unterschrieb den Weingartner Vertrag und beendete den Aufstand am Bodensee. Sebastian Lotzer war Kürschner, Laientheologe, Anführer des Baltringer Haufens und Schriftführer der Christlichen Vereinigung. Hinter der Blitzschwäbin steht die „Schwarze Hofmännin“ Margarete Hofmann, die einzige namentlich bekannte Frau, die am Bauernkrieg teilnahm.

Bodenseefestival

Martin Luther gibt im Stück den reaktionären Gegenpart zu den auch sozial engagierten Reformatoren Ulrich Zwingli und Christoph Schappeler sowie dem im Bauernkrieg aktiven Thomas Müntzer. Dabei war Luther mit seinen Thesen wesentlicher Auslöser der Bewegung. Er argumentierte gegen die Vermischung geistlicher und weltlicher Angelegenheiten, aber er hielt die Forderungen der Bauern zunächst für rechtens und drängte bei den Fürsten auf Zugeständnisse. Erst die ausufernde Gewalt des Aufstands führte zu der berüchtigten Schrift „Wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“.

Anderes ist plastisch gezeichnet. Der Truchsess Georg von Waldburg wurde wegen seines gnadenlosen Vorgehens „Bauernjörg“ genannt. Das Stück stellt ihn nicht als blutrünstigen Terroristen vor, sondern als kühl kalkulierenden Geschäftsmann. Er berechnet die Chancen seiner Söldner, greift nur bei guten Erfolgsaussichten an und präsentiert am Ende dem Schwäbischen Bund die Rechnung. Seine Bilanz stimmt: er bekommt nicht alle Kosten erstattet, wird aber Statthalter des Herzogtums Württemberg und Reichserbtruchsess. Das klingt erschreckend aktuell.

Auch andere Diskussionen der Bauern beschäftigen bis heute politische Protestbewegungen. Friedlich bleiben oder Gewalt anwenden? Kompromisse mit den Mächtigen eingehen oder radikal bleiben? Umsturz der Verhältnisse oder Veränderungen im System? Erlaubt der Kampf um Freiheit eine Pause, um sich um sein Auskommen kümmern?

Der begeisterte Beifall des Publikums gilt nicht nur der ambitionierten Aufführung, dem gut recherchierten Stück und der Spielfreude der Darsteller, sondern auch dem Projekt selbst. Weit über 80 Prozent der Menschen lebten bis 1800 in und von der Landwirtschaft. Um ihre Interessen geht es in diesem ersten großen Aufstand in deutschen Gebieten.

Die zwölf Memminger Artikel gelten als eine der ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa. Trotzdem war der Bauernkrieg bis vor wenigen Jahren in westdeutschen Geschichtsbüchern wenig mehr ist als eine Fußnote – ein Beispiel dafür, dass Geschichte von Herrschenden geschrieben wird. Es ist dem Stück von Franz Xaver Ott zu wünschen, dass es nach dem Bodenseefestival häufig wiederaufgeführt wird, auf Bühnen, in Rathäusern und an Schulen.