Herr Altmaier, ihr Kabinettskollege, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, sieht für 2019 das „Ende der fetten Jahre“ kommen. Hat er Recht?

Der Aufschwung wird in Deutschland weitergehen, das sagen auch alle Fachleute. Allerdings mit einem etwas gebremsten Tempo. Der Geschwindigkeitsverlust ist in erster Linie Problemen in der Automobilindustrie und in der internationalen Handelspolitik geschuldet. Trotzdem ist der Aufschwung in Deutschland nach wie vor erstaunlich robust. Die Auftragsbücher sind voll.

Mit welchem Wachstum rechnet denn ihr Haus konkret?

Im Detail wird unsere Schätzung im Jahreswirtschaftsbericht erst Ende Januar feststehen und öffentlich vorgestellt. Sie wird sich streng nach den Regeln der ökonomischen Vernunft ausrichten und daher möglicherweise etwas zurückhaltender ausfallen. Das ändert aber nichts daran, dass die deutsche Wirtschaft 2019 weiter auf Wachstumskurs bleibt.

Für wie krisensicher halten Sie die deutsche Wirtschaft?

Für die nächsten zwei bis drei Jahre sehe ich die deutsche Wirtschaft gut aufgestellt. Wir gehören zu den wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt. Die Unternehmen müssen aber einige Probleme zügig angehen. Das erste und wichtigste ist der Fachkräftemangel. Bei einem normalen Auslastungsgrad hat unsere Wirtschaft das Potenzial, um etwa 1,5 Prozent jährlich zu wachsen. Alles was wir darüber hinaus in den vergangenen Jahren an Wachstum gesehen haben, ging auf außergewöhnliche Anstrengungen wie zum Beispiel Überstunden oder Wochenendarbeit zurück.

Das heißt, Deutschland wächst eigentlich über seine Möglichkeiten?

In vielen Bereichen werden nach wie vor Überstunden gefahren und Wochenendarbeit geleistet. Das ist nicht beliebig steigerbar. Deshalb brauchen wir mehr Produktionsanlagen und Maschinen, um das Wachstums-Tempo dauerhaft aufrechterhalten zu können. Ohne zusätzliche Investitionen in Produktionsmittel, läuft das System auf Verschleiß.

Aber es müssen doch auch Beschäftigte da sein, die die neuen Maschinen bedienen, oder?

Daher ist das Fachkräftethema so zentral. Neue Maschinen werden nur gekauft, wenn es auch gelingt, die Beschäftigung auszuweiten.

Ihr Vorschlag?

Wir müssen das in Deutschland vorhandene Potenzial an Fachkräften besser ausschöpfen. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen immer noch bei rund einer Dreiviertelmillion liegt. Zusätzlich brauchen wir aber auch die Möglichkeit, Fachkräfte aus dem Ausland in unseren Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu haben wir ja jüngst ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgelegt.

Droht den deutschen Exportbranchen nicht auch Ungemach von Problemen in den Absatzmärkten selbst?

International haben wir eine Tendenz zu Protektionismus und zu neuen Handelsbarrieren. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir hier im laufenden Jahr eine Entspannung sehen. Einen harten Brexit zu vermeiden, wäre beispielsweise eine klare Botschaft, die auch den Export von Waren und Dienstleistungen erleichtern und stabilisieren würden. Zudem hängt viel vom Erfolg der chinesisch-amerikanischen Zollgespräche ab. Wir haben die Probleme zwar noch nicht gelöst, aber ich bin heute deutlich optimistischer als noch vor einem halben Jahr.

Technologisch steht Deutschland weltweit gesehen nach wie vor eher für klassische Industrien und nicht so sehr für Zukunftstrends. Trügt der Eindruck?

Hier aufzuholen, ist eine der Hauptherausforderungen. Wir haben es mit einer starken Beschleunigung der Innovationszyklen zu tun. Maßgeblich ist das getrieben durch Themen wie der Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Da geht es aber nicht nur um Technologie, sondern auch um deren Finanzierung. Wir müssen in Deutschland für innovative Ideen und Geschäftsmodelle dringend mehr Wagniskapital bereitstellen. Wenn heute eine smarte Firma eine größere Finanzierung braucht, kommt das Geld dazu fast ausschließlich aus dem Ausland – zumindest, wenn es um Beträge von Hundert Millionen Euro und mehr geht. Das führt dazu, dass diese sogenannten Einhörner bei den Unternehmen nach und nach ins Ausland abwandern oder von ausländischen Investoren übernommen werden. Deutschland muss hier mitmischen.

Ihre Forderung wird nicht reichen, die Finanziers aus der Deckung zu locken. Muss der Staat nicht einspringen, wenn die Wagniskapitalgeber kneifen?

Der Staat finanziert bereits entsprechende Programme, die teilweise milliardenschwer sind. Diese konzentrieren sich aber vor allem auf eine frühere Phase im Firmenwachstum. Die Förderbeträge sind meist auf bis zu 20 Millionen Euro je Start-Up gedeckelt. Wenn Firmen mehr Geld benötigen um zu wachsen, was im High-Tech-Bereich oft der Fall ist, müssen wir das Feld leider noch zu häufig anderen überlassen.

Was also tun?

Wir können für entsprechende inländische Geldgeber Bürokratie abbauen und die Regulatorik vereinfachen, aber selbstverständlich muss der Löwenanteil des Geldes aus der Privatwirtschaft kommen, so wie das in den USA auch der Fall ist.

Neue Technologien wie Digitalisierung und KI wirken sich auch disruptiv auf den Faktor Arbeit aus. Wie viele Jobs wird das kosten und in welchen Branchen?

Wenn wir in zehn oder 20 Jahren Bilanz ziehen, werden wir sehen, dass die Digitalisierung unter dem Strich mehr Arbeitsplätze geschaffen, als gekostet hat. Allerdings gibt es keine Garantie, dass die neuen Arbeitsplätze dort entstehen, wo die alten wegfallen. In den USA und in China ist bei diesen neuen disruptiven Technologien eine große Dynamik entstanden. Europa muss den Anspruch haben, hier am Ball zu bleiben, um den Innovations-Rückstand aufzuholen. Dieser hat übrigens weniger mit Forschung als vielmehr mit der praktischen Anwendung und der Industrialisierung der Forschungsergebnisse zu tun. In den USA und in China sind die großen Internetplattformen wie Google, Amazon oder Alibaba die Innovationstreiber. Diese gibt es bei uns nicht. Das Rennen um die digitale Zukunft kann aber nur gewonnen werden, wenn es in Europa künftig auch solche Plattformen gibt. Alle, die Europa bisher hatte, etwa booking.com, sind nach Übersee abgewandert. Ich habe daher vorgeschlagen, eine Art Airbus der Künstlichen Intelligenz (KI) in Europa zu gründen – also ein privatwirtschaftliches und länderübergreifendes Unternehmen, das finanziell und politisch von den Ländern unterstützt wird, und die besten KI-Anwendungen marktreif macht. Da kommt auch eine staatliche Beteiligung, zumindest in den ersten Jahren, in Frage.

Das wäre dann eher Staatskapitalismus als Marktwirtschaft…

Im Gegenteil. Diesen Vorwurf müssten Sie auch Franz-Josef-Strauß machen, auf dessen Initiative damals Airbus gegründet wurde, das heute einer der zwei klar dominierenden, erfolgreichen Spieler in der Luftfahrt ist. Darüber bleibt das grundlegende Prinzip ja unangetastet. Der Staat hält sich aus der Wirtschaft heraus, aber dort wo der Markt nicht funktioniert, hat der Staat ein Interesse, zu positiven, strategisch wichtigen Entwicklungen für Deutschland beizutragen. Dort, wo es um Game-Changer-Technologien geht, die künftig Millionen Jobs betreffen, macht es Sinn, Anreize zu setzen.

Stehen gut Qualifizierte vor goldenen Jahren?

In Deutschland nimmt seit rund 30 Jahren die Zahl der gering qualifizierten Arbeitsplätze ab und jene der gut qualifizierten zu. Akademiker in MINT-Berufen, aber insbesondere auch Absolventen einer dualen Ausbildung oder Meister werden künftig auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen haben.

Wie steht die deutsche Industrie als Rückgrat der Wirtschaft generell da?

Die Bedeutung der Industrie hat in den letzten Jahren zugelegt. Der Anteil der Firmen an der deutschen Wertschöpfung liegt derzeit bei gut 22 Prozent und damit weit über den Werten der übrigen Länder in der EU. Das macht uns zu einer starken und robusten Volkswirtschaft. Aber auch in der Industrie digitalisieren sich die Produkte zusehends. Es gibt fast keine Maschine mehr, sowohl im Haushalt als auch in Fabriken, die ohne smarte Software auskommt. Immer mehr Anwendungen fußen auch hier auf Vernetzung mit dem Internet und KI. Diesen technologischen Übergang müssen die Anbieter noch schneller als bislang hinbekommen, um weltweit führend zu bleiben.

Die Firmen warten immer noch auf eine Entlastung bei den Unternehmenssteuern und Energiepreisen und auf das Bürokratieentlastungsgesetz. Wo setzen Sie ihre Prioritäten in den kommenden Monaten?

Ich kann dieses Klagen gut verstehen. Die letzte große Unternehmenssteuerreform liegt 15 Jahre zurück. Seither hat sich in den USA, Großbritannien und Frankreich einiges verändert. Im Koalitionsvertrag waren solche Entlastungen gegen die SPD nicht durchzusetzen. Wir müssen sie jetzt also erkämpfen. Der Bundeswirtschaftsminister steht in dieser Frage auf der Seite der Handwerker und Mittelständler. Leistung wird eher erbracht, wenn sie sich auch lohnt. Das muss sichergestellt sein. Das gilt für Arbeitnehmer- wie für Arbeitgeber. Die Steuerquote ist in den letzten Jahren gestiegen. Der Staat muss daher von den Steuer-Mehreinnahmen, die über die Planungen hinausgehen, einen substanziellen Teil auch wieder an Bürger und Unternehmen abgeben, denn die haben ihn erwirtschaftet.

Wenn China hüstelt bekommt Deutschland einen Schnupfen, heißt es. Aktuell ist das der Fall. Der chinesische Automarkt schrumpft. Wie gravierend ist das für die deutsche Industrie?

Die wirtschaftlich starken Nationen sind global extrem verflochten. Die deutsche Industrieproduktion geht zu 51 Prozent in den Export. Das zeigt, wie angewiesen wir auf freie und offene Märkte sind. Deshalb schließen wir als EU derzeit viele Freihandelsabkommen mit wichtigen Handelsregionen weltweit, z.B. mit Kanada und Japan.

Kürzlich ist ein AfD-Abgeordneter auf offener Straße angegriffen und schwer verletzt worden. Sie gelten in Sicherheitsfragen als relativ unbekümmert und radeln schon mal zum Ministerium. Wird sich das jetzt ändern?

Ich habe es immer abgelehnt, mir meine persönlichen Freiheitsräume durch solche Taten beschneiden zu lassen. Gewalt, egal von wem sie ausgeht und wen sie trifft, ist immer abzulehnen, und daher brauchen wir einen starken Staat, der so etwas verhindert und die Verantwortlichen bestraft.

Aber Sie radeln weiter?

Ja.

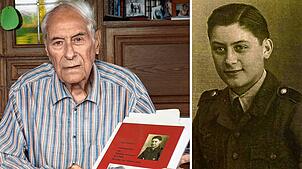

Zur Person

Der CDU-Politiker Peter Altmaier, Jahrgang 1958, ist so etwas wie Angela Merkels Allzweckwaffe. Unter der Kanzlerin, war er Chef des Bundeskanzleramts, später Bundesfinanz- und Bundesumweltminister. Seit März 2018 steht der gebürtige Saarländer dem Bundeswirtschaftsministerium vor. Weil er als Politiker gilt, der vieles mit Humor nimmt, wurde er vor einigen Jahren vom Stockacher Narrengericht nur zu einer recht milden Strafe verurteilt. (wro)