Nach Ende der Corona-Krise wurde in Deutschland der große Kellner-Mangel beklagt. Aber wo sind die gesuchten Kräfte alle hin? Das war eine heiß diskutierte Frage.

In Salem-Neufrach findet sich eine Antwort: der Wechsel in die Raumfahrt-Branche. Hoch saubere Umgebung, geregelte Arbeitszeit, bessere Bezahlung.

Im staubfreien Reinraum von Advanced Space Power Equipment (ASP) sitzt Yvonne Zacher gut gelaunt an ihrem Arbeitsplatz. „Ich habe vorher gekellnert“, sagt sie. Nun bestückt die junge Frau mit Pinzette und Lötkolben in der Fertigung Leiterplatten mit Mini-Spulen und Transistoren.

Gefragt sind Sorgfalt und Geduld

Einmal in einer Box verschraubt, wird das Elektronik-Bauteil dafür sorgen, dass im Satellit die richtige Menge Strom in der passenden Spannung dorthin gelangt, wo die Energie gebraucht wird.

Bauzeit: etwa vier Wochen. Die Eile einer Kellnerin ist hier nicht gefragt, sondern Sorgfalt und Geduld. Immerhin soll das Produkt rund 30 Jahre im Weltraum Dienst tun.

Ein anderes Bauteil hat einen zylindrischen Körper und liegt gut in der Hand. Dennoch sollte man Vorsicht walten lassen, denn es besitzt einen langen und nadelspitz endenden Dorn.

Reiner Strobel deutet mit dem Zeigefinger darauf: „Hier entsteht der Zündfunke.“ Kein normaler Funke, sondern einer, der über das Schicksal von Millionen Euro teuren Satelliten entscheiden kann, die mit der neuen Europa-Rakete Ariane 6 in den Orbit gebracht werden.

Strobel, Geschäftsführer von ASP, nennt die Zündspule augenzwinkernd eine „Lunte“. Das zugehörige Pulverfass ist das neue Vinci-Triebwerk, das die zweite Stufe der Ariane 6 antreibt.

Bei der kürzlichen Premiere der Rakete kam es zu Problemen, weswegen der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht erfolgte und Weltraumschrott nun länger als notwendig die Erde umkreist. Allerdings weiß der ASP-Geschäftsführer: „An unserer Zündspule hat es nicht gelegen, die hat funktioniert!“

Auch Patrick Rapp, Staatssekretär im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium hört es gerne, wenn von Qualität und Zuverlässigkeit der Raumfahrttechnik die Rede ist, von der ein maßgeblicher Teil aus dem Südwesten kommt.

Rapp hat sich auf eine sommerliche Rundfahrt durch das Space-Land gemacht. Heute besucht er neben ASP auch die Space Tech GmbH in Kippenhausen bei Immenstaad, die unter anderem für Satelliten und Forschungssonden die Solar-Paneelen baut, ohne die die Raumflugkörper keinen Strom hätten.

Der Gast aus Stuttgart nimmt sich Zeit, denn im Land gehören 200 Unternehmen zur Luft- und Raumfahrtbranche. Dazu zählen die großen Player wie Airbus DS (vormals Astrium), wo etwa die Merkur-Sonde „Bepi Colombo“ gebaut wurde, die 2025 den sonnennächsten Planeten erreichen soll. Die Bedeutung von Zulieferern wie ASP und Spacetech gerät angesichts dieser spektakulären Projekte leicht aus dem Fokus.

Frank Gilles, Geschäftsführer von Spacetech mit 150 Mitarbeitern, wünscht sich daher die Berücksichtigung der kleineren Firmen bei der Ausschreibung großer Aufgaben – wie etwa die geplante europäische Satelliten-Konstellation Iris. Patrick Rapp nimmt diese Wünsche mit, denn er spricht von der Raumfahrt als einer „Zukunftsbranche mit enormem Potenzial für Innovation und wirtschaftliches Wachstum“.

Mitarbeiter aus bis zu 26 Nationen

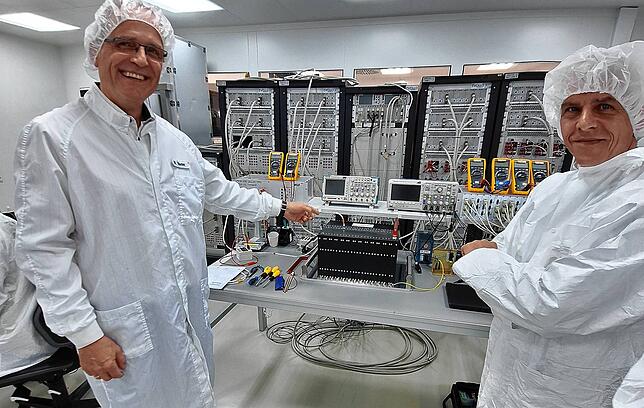

CEO Reiner Strobel nimmt es gerne zur Kenntnis. ASP, vor mehr als 20 Jahren von Ex-Astrium-Ingenieuren gegründet, hat heute 120 Mitarbeiter und dehnt sich nicht nur personell, sondern auch räumlich aus. Neben dem Hauptsitz in Salem-Neufrach gibt es bereits eine zweite Anlage in der Nähe.

Es dauert dann auch nicht lange, bis Strobel und der ASP-Chefingenieur Martin Blaser die Klage über den Fachkräftemangel über die Lippen kommt. Eine Folge jener Lücke ist, dass ASP inzwischen Mitarbeiter aus 16 Nationen eingestellt hat. Bei Spacetech sind es sogar Beschäftigte aus 26 Nationen.

Sein Kollege Strobel möchte, dass die Politik in Stuttgart mehr tut, um die Willkommenskultur für ausländische Fachkräfte zu verbessern. Konkret heißt das: deutlich weniger lange Genehmigungen und mehr automatische Prozesse bei Visa-Verfahren und auch mehr Unterstützung bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen, „denn die Fachkräfte kommen mit ihrer Familie“, sagt Strobel.

„Der Automotive-Sektor verliert“

Er nimmt die gravierenden Veränderungen im Automobilsektor zum Anlass, über eine Motivationsbrücke nachzudenken. Er wünscht sich, dass sich die Landesregierung darum bemüht, an Universitäten „Umschulungsseminare“ zu verankern, die angehende Automobiltechniker, deren Berufspläne durch die Elektrifizierung und Digitalisierung durchkreuzt werden, in die Luft- und Raumfahrt-Branche bringt.

„Diese wächst, der Automotive-Sektor verliert“, sagt Reiner Strobel. Von 67.000 Jobs, die in der Auto-Industrie verlorengehen werden, ist die Rede.

Diese Botschaft hat man in Stuttgart verstanden, Grün und Schwarz richten den Blick gen Himmel und Weltall. Seit Juni 2023 sind 42 Millionen Euro dafür zurückgelegt, neue Luft- und Raumfahrttechnologien voranzubringen, Forschung und Industrie sollen zusammenwachsen, wofür Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Fäden ziehen lässt.

So soll der erfahrene Experte Eckhard Settelmayer, Direktor bei Airbus DS, als einer der Koordinatoren den Steuerknüppel Richtung „The Aerospace Länd“ bewegen.

Für ASP-Chef Strobel klingt das zwar verheißungsvoll. Doch zeigt er auch Skepsis. Von kostspieligen „Leuchtturmprojekten“, die etwa in Form einer Beteiligung an einem Satelliten ins All geschossen werden, hält er gar nichts.

Darin, sagt er dem Besucher aus Stuttgart, sehe er „für die Industrie keinen Sinn“. Für ihn ist eine Graswurzel-Unterstützung an der Seite der Firmen wichtiger.

Mehr Technik-Begeisterung an den Grundschulen

Darin hat er in Patrick Rapp einen Fürsprech. Er grenzt sich gegen eine „Förderitis“ von Projekten ab, auch weil aus dem Forschungsetat des Bundes und der EU genügend Geld fließe.

Der Staatssekretär denkt von den Grundlagen her. So müssen an den Grundschulen wieder das Verständnis für Technik gefördert werden, solle ein „Science day“ dazu beitragen, das Interesse für Luft- und Raumfahrt unter dem Nachwuchs zu wecken.

Nicht alles, was in der Luft- und Raumfahrt geschieht, hat mit höherem Schulabschluss und einem Studium zu tun. Das trifft auch für Spacetech zu. Dort arbeiten Frauen aus der Ukraine in der Fertigung von Solar-Generatoren. „Sie kommen aus Pharma-Betrieben und sind daher mit Qualitätssicherung bekannt“, sagt Frank Gilles.

Neue EU-Richtlinie erhöht den Papierberg

Hört man Reiner Strobel und Frank Gilles, denkt man auch an einen künftigen Beauftragten von Bürokratieabwehr, den die Branche nötig hätte. Denn für eine Gängelung halten die Manager die neue EU-Richtlinie über „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ von Unternehmen, kurz CSRD-Reporting.

Es soll dazu beitragen, den CO2-Abdruck in der Industrie zu senken, wird aber zunächst den Papierberg erhöhen, ist sich Strobel sicher. Frank Gilles spricht von einem „ganz erheblichen Aufwand“.

Patrick Rapp nickt verständnisvoll. Auch er sieht ein, was der Raumfahrt-Experte den Richtlinien-Dichtern in Brüssel vorhält: „Das meiste CO2 wird beim Start der Rakete frei.“ Daran wird das detaillierteste Reporting so schnell nichts ändern.