Deutschlands größter Satelliten-Produktionsstandort in Immenstaad am Bodensee will unter einem neuen Standortleiter weitere Geschäftsfelder erschließen und gleichzeitig von Mega-Trends in den Bereichen Raumfahrt und Rüstung profitieren. „Die Raumfahrt ist weltweit im Umbruch“, sagte Andreas Lindenthal, der das Airbus-Werk ab Mai führen wird. Die Serienproduktion von Satelliten nehme einen immer größeren Stellenwert im globalen Raumfahrtgeschäft ein.

Gleichzeitig würden viele Systeme „immer einfacher und günstiger“. „Da sind wir in Friedrichshafen nicht die Vorreiter, aber da wollen wir hin“, sagte er. Künftig werde man sich auch in Richtung kostengünstige und kundennahe Lösungen orientieren.

Neben großen auch kleine Satelliten?

Im Airbus-Satellitenwerk in Immenstaad nahe Friedrichshafen entstehen traditionell große und extrem komplexe Erdtrabanten, vor allem zur Klima-, Umwelt- und Erdbeobachtung. Das Aushängeschild sind bis zu eine Milliarde Euro teure Satelliten der Metop-Baureihe, die mit ihren Sensoren die Wettervorhersage verbessern.

Außerdem ist Airbus in Immenstaad Haus-und-Hof-Lieferant für die Sentinel-Erdbeobachtungssatelliten des europäischen Copernicus-Programms. Die Erdtrabanten, die pro Stück etwa 200 Millionen Euro kosten, messen aus dem All Vegetationsdichten ebenso wie Bodenfeuchte, Temperaturen oder polare Eispanzer. „Um das Copernicus-Programm beneidet uns die ganze Welt“, sagte Lindenthal. „Die Technologie dahinter entsteht am Bodensee.“

Zudem ist es Airbus Anfang 2021 gelungen, bei einem der wichtigsten europäischen Technologieprojekte – Galileo – wieder Fuß zu fassen. Galileo ist die europäische Antwort auf satellitengestützte Navigationssysteme wie GPS aus den USA oder das russische Glonass. Für die rund 100 Millionen Euro teuren Galileo-Satelliten war Airbus lange Standard-Lieferant, verlor den Auftrag aber 2010 an den Bremer Satelliten-Mittelständler OHB.

Mittlerweile hat sich der Konzern aber wieder zurückgekämpft und Verträge zum Bau von sechs Galileo-Navigationssatelliten unter Dach und Fach. Man hoffe, bis zu „15 Galileo-Systeme am Standort bauen zu können“, sagte Lindenthal, der sich selbst als „Hundert-Prozent-Raumfahrer“ bezeichnet. Das Team sei hochkompetent und voll motiviert.

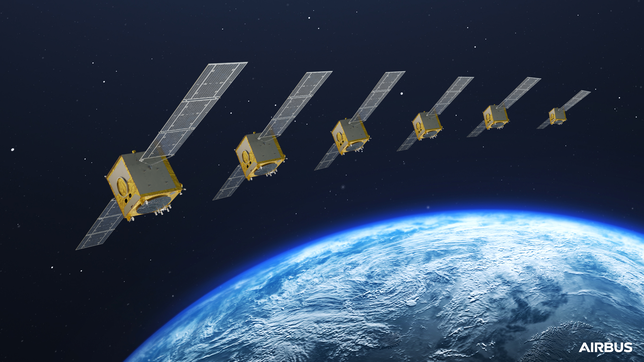

Weitere Galileo-Aufträge könnten für die Satellitenmanufaktur vom Bodensee den Einstieg in eine Art Serienproduktion bedeuten. Weltweit liegt diese im Trend. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk baut derzeit im Orbit ein mehrere Tausend Satelliten umfassendes Kommunikationsnetz auf, um jeden Winkel der Erde mit schnellem Internet zu versorgen. Amazon-Gründer Jeff Bezos verfolgt mit Kuiper ähnliche Pläne.

Airbus selbst mischt mit dem One-Web-Projekt ebenfalls im Markt des satellitengestützten Internets mit. Allein die aufgezählten privatwirtschaftlichen Konsortien könnten in den kommenden Jahren mehrere Zehntausend kleine Kommunikationssatelliten ins All schießen. Die Wachstumschancen sind also enorm. Zumal auch die EU mit dem Projekt Iris-2 ein eigenes Satelliten-Internet aufbauen will. Zu groß ist die Sorge auf dem Kontinent, bei der kritischen Infrastruktur Internet irgendwann am Tropf der USA oder anderer Nationen zu hängen.

Parallel setzt die EU aber auf staatliche Raumfahrtprogramme – auch das spielt Immenstaad in die Karten. In den kommenden drei Jahren fließen rund 17 Milliarden Euro in Projekte der EU-Raumfahrtagentur ESA. Gerade die Erdbeobachtung, die Kernkompetenz der Satellitenbauer vom Bodensee, sei dabei mit „hohen Budgets versehen worden“, sagte Dietmar Pilz, der Anfang April nach gut sechs Jahren als Standortleiter ausscheidet und als Technischer Direktor zur ESA in die Niederlande wechselt. „Das stimmt uns in Immenstaad positiv.“

Pilz war es, der in den vergangenen Jahren den Ausbau des Verteidigungsgeschäfts am Standort forciert hat. Von den 2100 Mitarbeitern, die aktuell dort beschäftigt sind, arbeiten derzeit rund zwei Drittel an Satellitenbau. Ein Drittel stellt Rüstungskomponenten her. Künftig, so der promovierte Elektrotechnikingenieur, werde die Hälfte der Standortbeschäftigten an militärischen Anwendungen arbeiten. Ein Gutteil des für 2023 geplanten Beschäftigungsaufbaus von 130 Stellen werde im Verteidigungsbereich angesiedelt sein, sagte er.

Tatsächlich nimmt Airbus am Bodensee für mehrere zentrale Rüstungsprojekte der EU eine Schlüsselposition ein. Für die Eurodrohne, mit der sich Brüssel unabhängiger gegenüber Aufklärungs- und Waffentechnologie aus den USA und Israel machen will, werden in Immenstaad zentrale Software-Elemente entwickelt.

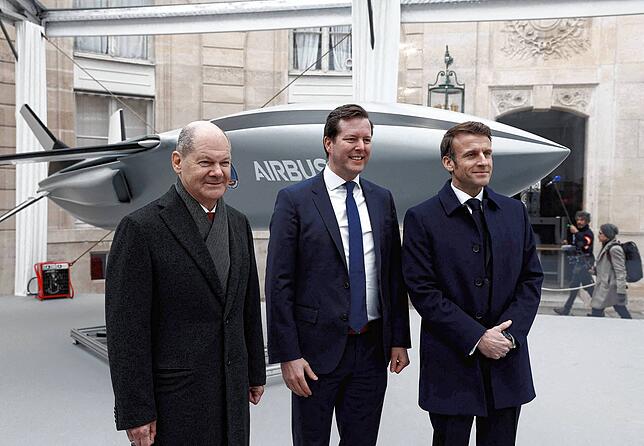

In Immenstaad entsteht das Herz von FCAS

Wichtiger noch ist aber, dass in Immenstaad die Grundlage für das künftige Rückgrat der europäischen Luftverteidigung – FCAS – gelegt wird. Das von Deutschland, Frankreich und Spanien getragene milliardenschwere FCAS stellt eine Kombination aus neuartigen Kampfjets und Drohnen dar, die ab dem Jahr 2040 auch mit dem Heer der Marine und Einheiten im Weltraum vernetzt werden sollen.

Grundlage dessen sind extrem leistungsfähige und sichere Datenverbindungen sowie Schnittstellen in Flugzeugen, Schiffen und Landfahrzeugen, über die künftig Gefechte orchestriert werden sollen. Diese sogenannte Combat Cloud werde federführend in Immenstaad entwickelt, sagte Pilz. Airbus als langjähriger Hauptlieferant für Gefechtsführungssysteme der Bundeswehr bringe hier Schlüsselkompetenzen ein. Ende des Jahres sollen 50 bis 60 Beschäftigte an der Combat Cloud arbeiten. Tendenz: stark steigend.

Verwundete vom Schlachtfeld bringen

Im Verteidigungsbereich könnte sich, neben Radarsatelliten für die Bundeswehr, auch ein analoges, am Bodensee entwickeltes Produkt zu einem Umsatzbringer entwickeln. Seit Jahren werden hier mobile Lazarettcontainer hergestellt. Demnächst liefert Airbus den ersten gepanzerten Container an die Bundeswehr aus, mit dem Verwundete direkt vom Schlachtfeld abtransportiert werden können. Zwölf weitere seien fest beauftragt, sagte Pilz. „Würde es jemand für sinnvoll halten, die Container in der Ukraine einzusetzen, könnten wir auch liefern“, sagte er. Direkter Kunde von Airbus bleibe aber immer die Bundeswehr.