Vor zwei Jahren war es fast so weit. Damals entdeckte Eckhard Schmieder bei einem Kontrollgang über seine Weiden im Schnee eine Tatzenspur. „Das war ein Wolf“, sagt der 69-Jährige. „Ich hatte eine Mordsangst, dass der wieder kommt oder sogar hier bleibt.“

Der Wolf, wahrscheinlich ein Rüde, blieb nicht. Aber seither hat der Landwirt aus dem Schwarzwälder Örtchen Fischerbach unweit des Kinzigtals manchmal ein mulmiges Gefühl. Denn er weiß wie schnell es gehen kann.

Die Wölfe kommen näher, und es werden mehr

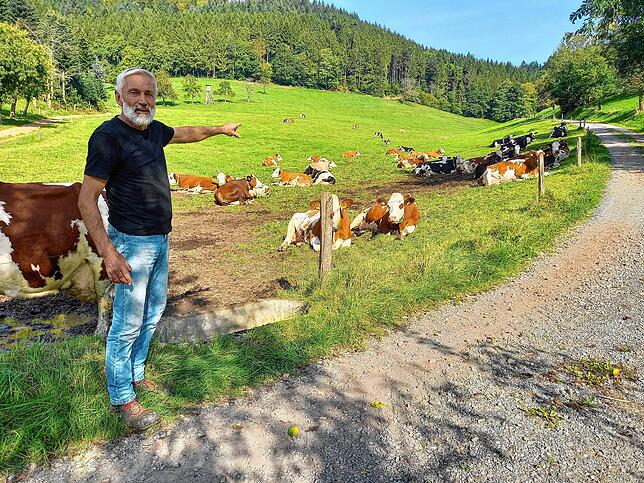

Schmieder, Bergbauer in 23. Generation, steht auf einer seiner Kuhweiden mitten in einem jener engen Täler, die für den Schwarzwald typisch sind. Er hebt die Hand und zeigt gen Norden. „Kurz bevor ich damals die Spur sah, hat da hinten in Bad Rippoldsau ein Wolf sieben Schafe und zwei Ziegen gerissen“, sagt er. Und weiter im Süden, am Schluchsee, haben sie dauernd Probleme. Erst Ende August habe es dort fünf Schafe erwischt. „Die Wölfe kommen näher“, sagt Schmieder. „Und es werden mehr.“

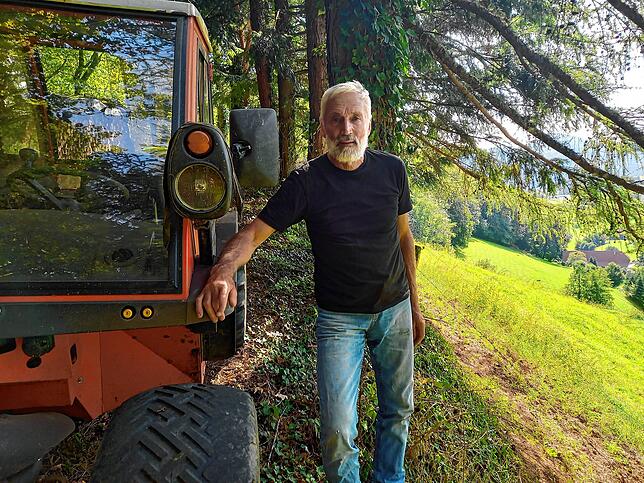

Schmieder, dem man seine 69 Jahre höchstens wegen seines schlohweißen Barts ansieht, ist nicht grade was man einen Wolfsfreund nennt. Dafür habe er schon zu viel gesehen, sagt er. Aufgerissene Bäuche von Schafen, abgetrennte Läufe von Ziegen, ausgerissene Fleischfetzen bei Kühen. „Oft leben die Tiere nach so einem Angriff noch stundenlang“, sagt er. „Man mag gar nicht hinschauen.“

„Kommt der Wolf, gehen die Bergbauern“

Seit Jahren ist Schmieder Vizechef der Arbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft im Bauernverband BLHV. Zwischen Forbach und Bad Säckingen kennt er wahrscheinlich jeden Landwirt, der die kargen Höhenzüge oder eines der unzugänglichen Täler in Deutschlands höchstem Mittelgebirge bewirtschaftet. Einst hat Schmieder für die Steillagenbauern im fernen Stuttgart staatliche Zulagen bei der Landesregierung erkämpft. Jetzt, kurz vor Ende seiner aktiven Laufbahn im Verband, ficht er einen anderen Kampf aus. „Kommt der Wolf, gehen die Bergbauern“, sagt er. „Damit kann ich mich nicht abfinden.“

In ganz Deutschland ist Canis Lupus, so sein lateinischer Name, 150 Jahre nach seiner Ausrottung, wieder auf dem Vormarsch. Grundlage ist ein umfassender Schutzstatus, der den Abschuss der Tiere nur in Ausnahmefällen erlaubt. 184 Rudel, 47 Paare und 22 Einzelgänger-Wölfe pirschten im Jahr 2022/23 nach Daten der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) wieder durchs Land.

Siegeszug seit den 1990er Jahren

Dynamisch entwickeln sich die Bestände insbesondere in Ostdeutschland, aber auch im Alpenraum. In den unwegsamen und wenig besiedelten Tälern vom Golf von Genua bis nach Slowenien finden sie noch unberührte Lebensräume. In Frankreich, wo der Wolf seit Anfang der 1990er Jahre wieder heimisch ist, hat sich die Population allein in den vergangenen fünf Jahren auf 1100 Stück rund verdoppelt – ein Gutteil der Tiere streift durch die süd-östlichen Gebirgsregionen des Landes.

In der Schweiz sind nach Daten der Tierschutzorganisation Gruppe-Wolf-Schweiz aktuell „über 30 Rudel mit insgesamt mehr als 300 Wölfen“ unterwegs. Nachdem die Populationsentwicklung lange recht langsam verlaufen sei, habe die Zahl der Wölfe zuletzt deutlich schneller zugenommen, sagt David Gerke, Geschäftsführer der Organisation. Allein in Graubünden sollen mittlerweile 15 Rudel die Berge durchstreifen.

Nur in Österreich, das räumlich relativ abgeschirmt von den großen Einwanderungsrouten der Tiere liegt, ist der Wolfsbestand mit 40 bis 50 Tieren Fachleuten zufolge noch relativ überschaubar. Dem stehen allerdings im bisherigen Jahresverlauf knapp 700 gerissene, verletzte oder vermisste Weidetiere gegenüber.

Schafe, Ziegen und Rinder stehen auf dem Speiseplan

Die regional stark zunehmenden Riss-Zahlen sind es auch, die das Thema Wolf plötzlich zum Politikum machen – nicht nur im Schwarzwald, wo seit letztem Jahr auch Großtiere wie Rinder auf dem Speiseplan der Wölfe stehen. 12.500 Wolfsangriffe auf Nutztiere zählte Frankreich im vergangenen Jahr. In Deutschland waren es laut DBBW fast 4400 Wolfsrisse. In der Schweiz fielen dem Groß-Räuber im selben Zeitraum nach Angaben von Wolfs-Fachmann Gerke 2022 fast 1500 Schafe zum Opfer – ein Plus von gut 500 Tieren in nur einem Jahr.

Daher gerät das Thema Wolf zusehends auf die politische Tagesordnung. Die Fraktion all derer, die ein hartes Vorgehen gegen die Wölfe fordern, gewinnt an Zulauf. In der Schweiz hat die Bundesregierung kürzlich einen Verordnungsentwurf eingebracht, der zum Ziel hat, eine Höchstmenge für den Schweizer Wolfsbestand festzulegen. Alles darüber hinaus, kann demnach abgeschossen werden.

„Wenn das durchgeht, könnten bis zu 70 Prozent der Schweizer Wölfe geschossen werden“, warnt Fachmann Gerke. In Österreich wiederum haben die Bundesländer Tirol und Salzburg Verordnungen erlassen, die es erleichtern, Wölfe präventiv abzuschießen. Wenn sie Siedlungen zu nahe kommen, sollen sie wieder regulär gejagt werden können.

Politik steuert um

Eine Idee, die der baden-Württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) nach eigenen Aussagen für eine „nahezu optimale Lösung“ hält. Auch er hat den Wolf als Problem identifiziert, insbesondere für Schäfer und Viehwirte. Und in Bayern, dem Bundesland mit den größten Gebirgsflächen Deutschlands, sieht man es ähnlich.

Auch hier ist seit Frühjahr eine neue Verordnung in Kraft, die dem Wolf ans Leder soll. Sanften Rückenwind gibt es nun sogar vom Bund. Vergangene Woche stellte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) Pläne vor, nachdem Wölfe nach einem Riss 21 Tage lang ohne Gentest geschossen werden dürfen.

Kritikern geht das nicht weit genug. „Der Wolf muss hier wieder ganz verschwinden“, sagt Bergbauer Schmieder aus dem Schwarzwald. Höhenlandwirtschaft und Wölfe, das gehe einfach nicht zusammen. „Im Flachland mag das anders sein. Aber wir hier haben mit ihnen ein echtes Problem.“

Bergbauern stehen durch den Wolf vor großen Herausforderungen

Tatsächlich stehen die bäuerlichen Strukturen in alpinen Gefilden beim Thema Wolf vor ganz besonderen Herausforderungen. Anders als in der Ebene, wo Weiden und Tränken vergleichsweise einfach abgezäunt werden können und Schäfer weite Flächen überblicken, ist das in den Bergen fast unmöglich.

Um seine Kuhweiden wolfssicher zu machen, müsste Schmieder rund 15 Kilometer Wolfszaun aufstellen. „Unmöglich“, sagt der Bauer. Zumal der Wolf schlau sei und immer irgendwie drüber komme. Abgesehen vom finanziellen Aufwand, den sich die Tierhalter teils vom Staat erstatten lassen können, sei es zeitlich unmöglich, die Barrieren jeden Tag zu kontrollieren.

Drohen Einschränkungen für den Tourismus im Schwarzwald?

„Außerdem würden wir die Tiere in der Landschaft ein- und uns selbst ausschließen“, sagt er. Und Hunderte Wanderer und Mountainbiker, die im Schwarzwald jeden Tag touristisch unterwegs sind, gleich mit.

Und die Wolfs-Wunderwaffe? Herdenschutzhunde? Die seien keine Option, sagt er. Für seine fünf Kuhherden bräuchte Schmieder zehn der sündhaft teuren Hunde. „Was machen die im Winter, wenn die Kühe im Stall sind, außer mir die Nachbarschaft zusammen zu bellen“, fragt Schmieder? „Was passiert, wenn ihnen die Touristen zu nahe kommen?“

Der Schweizer Wolfsschützer Gerke kennt diese Argumente. Er ist selbst Schafshalter und hat zehn Jahre lang eine Alm im Emmental bewirtschaftet – nach eigenen Angaben ohne jemals ein Tier an einen Wolf verloren zu haben. Der Wolf löse bei den Landwirten einen Anpassungsdruck aus, den man ernst nehmen müsse, sagt er. Herdenschutz sei aber sehr wohl möglich. Wo er aktiv praktiziert werde, sänken die Wolfsattacken signifikant, wie aktuell in der Schweiz der Fall.

Was lässt sich die Gesellschaft die Wiederansiedlung des Wolfes kosten?

Er sagt aber auch: „Der Aufwand und die finanzielle Belastung ist hoch“. Almen und Bergbauernhöfe müssten zu einer aktiven Behirtung ihrer Herden übergehen und Nachtweiden und Zäune bauen, um sicher vor dem Räuber zu sein. Die Kostenerstattung des Staates reiche nicht aus, nicht mal in der Schweiz, die sich ihre Landwirtschaft viel Geld kosten lässt. Gerke sagt: „Die eigentliche Frage ist, was uns als Gesellschaft der Erhalt der Bergalmen in Zeiten des Wolfes wert ist.“

In dem Punkt sieht es nicht gut aus. Die Zahl der Almen sinkt. Auf dem diesjährigen Alpengipfel Anfang August in Südtirol, wo sich traditionell Bauernvertreter aller Alpenländer treffen, warnten Verbände, dass allein in Österreich mehr als Tausend bewirtschaftete Almen im vergangenen Jahrzehnt verschwunden sind. Auch Wolfsschützer Gerke sagt, die Schweiz verliere jedes Jahr Hunderte Höfe. Die Höhenlandwirtschaft in der gesamten Schweiz gehe zurück.

Im Schweizer Oberwallis machen die Bergbauernhöfe dicht

Das Höfesterben indes nur auf den Wolf zurückzuführen, hält Gerke für zu kurz gesprungen. Wissenschaftliche Erkenntnisse, dass das Sterben der Almbauernhöfe mit der Ausbreitung des Wolfes zusammenhängt, gebe es zumindest schweizweit nur für den Kanton Wallis. Ansonsten blieben die Gründe diffus.

„Dass die Schafshalter alle das 70. Lebensjahr überschritten haben, ist jedenfalls nicht die Schuld des Wolfes“, sagt er. Dass es sich oft nicht mehr lohne, die schwierige Arbeit auf den Bergwiesen zu verrichten, weil die Lebensmittelpreise tief sind, auch nicht. Gerke gibt aber auch zu: „Der Wolf wirkt schon wie ein Katalysator des Umbruchs.“

Bergbauer Schmieder aus dem Schwarzwald könnte das eigentlich egal sein. Er hat seinen Hof vor vier Jahren an seinen Sohn übergeben, die 24. Generation der Bauernfamilie. Der habe damals nur eine Bedingung gestellt. „Wenn der Wolf hier heimisch werde, mache ich die Viehhaltung dicht“, habe er gesagt. Jeden Tag Angst zu haben, dass die Jungtiere tot auf der Weide liegen, halte er emotional nicht aus.