Herr Müller, seit einigen Tagen sind neue Regeln zum Ausbau von erneuerbaren Energien deutschlandweit in Kraft. Sprießen jetzt auch in Süddeutschland Windräder und Solaranlagen wie Pilze aus dem Boden?

Das sicher nicht, aber der Neubau von Anlagen wird in manchen Bereichen sicher zunehmen.

Wo denn?

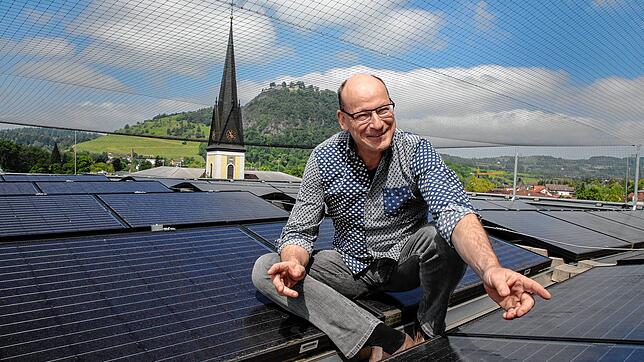

Für kleine Solaranlagen, etwa auf Einfamilienhäusern oder kleinen Gewerbebetrieben, sind einige Verbesserungen erreicht worden. Alte Hausanlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung herausfallen, drohten ja unwirtschaftlich zu werden, weil geplant war, sie mit teurer Regelungselektronik nachzurüsten. Das ist jetzt vom Tisch. Der Abbau bleibt den Anlagen, die ja noch viel Energie liefern, erspart. Auch mittelgroße Photovoltaik-Anlagen (PV), wie sie etwa auf kleinen Gewerbedächern installiert werden, profitieren, weil sie künftig weniger Umlagen an den Staat abführen müssen. Ganz anders sieht es bei großen Solaranlagen aus.

Was ändert sich hier?

Große Anlagen mit einer Leistung von bis zu 750 Kilowatt müssen künftig höhere Anforderungen beim Eigenverbrauch erfüllen, um von der vollen Einspeisevergütung zu profitieren. Als Folge wird sich der Solarboom auf großen Firmendächern abschwächen. Wir laufen Gefahr, dass jetzt viele freie Dachflächen nicht für die Energieproduktion genutzt werden, die sonst ganz selbstverständlich mit Solarmodulen bestückt worden wären.

Warum wurde das so geregelt?

Ich kann da nur spekulieren. Ich vermute, dahinter steckt ein gezielter Angriff auf die Solarstromerzeugung, um fossile Energieträger wie Kohle länger im Spiel zu halten.

Wie soll das funktionieren?

Solarkraft ist zu erfolgreich. Große Dachanlagen bis 750 Kilowatt Leistung haben die letzten Jahre geboomt. Wenn man das hätte so weiterlaufen lassen, hätte Solarstrom die Kohle schneller als angedacht aus dem Markt gedrängt. Und das wollte die Bundesregierung offenbar nicht. Daher hat man die Förderbedingungen für große Solaranlagen verschlechtert. Bei Solarcomplex haben wir daraus den Schluss gezogen, uns Alternativen zu der immer komplizierter und unsinniger werdenden Vergütung durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) auszudenken.

Welche?

Wir errichten jetzt Anlagen ohne Geld vom Staat und zwar auf dem freien Feld. Solarstrom ist in unseren Breiten so günstig geworden, dass sich der Bau von Freiflächenanlagen ganz ohne staatliche Hilfe lohnt. Die Installationskosten sind günstiger als bei Dachanlagen. Das bringt eine bessere Wirtschaftlichkeit. Man braucht nur ein Feld um die Solarmodule aufzustellen, eine Baugenehmigung der Kommune und einen Abnehmer für den Ökostrom.

Wie groß sind solche Anlagen?

Einige Fußballfelder groß. Ein erstes derartiges Projekt haben wir in trockenen Tüchern, und es werden weitere folgen. Der Trend geht für uns zu diesen Anlagen.

Dafür müssen Sie doch die Landschaft mit Solarpanelen vollpflastern…

In Gegenden, in denen Platz genug ist, werden solche Groß-Solarkraftwerke, die die Leistung eines kleinen Kohleblocks erreichen können, entstehen. Die EnBW baut so etwas in Brandenburg. Bei uns werden die Solarfelder natürlich kleiner ausfallen.

Noch einmal: Ist das nicht viel zu flächenintensiv? Immerhin werden solche Anlagen auf Äckern, die zur Nahrungsmittelproduktion bestimmt sind, aufgebaut…

In den kommenden fünf Jahren werden deutschlandweit sehr viele Biogasanlagen vom Netz gehen, weil sie nicht mehr weitergefördert werden. Allein im Landkreis Konstanz beanspruchen diese Anlagen derzeit rund zehn Prozent der Ackerflächen. Da stehen dann Maisfelder für die Biogasvergärung. Würde man nur zehn Prozent der Maisfelder, die ja ökologisch betrachtet minderwertige Flächen sind, in Solarfelder ummünzen, könnte man den Strombedarf im ganzen Landkreis decken und auf dem Rest Nahrungsmittel erzeugen.

Trotzdem kostet es viel Fläche….

Die Landwirte kämpfen, um über die Runden kommen. Milchpreise, Schweinepreise, alles ist nicht mehr auskömmlich. Was spricht dagegen, drei von seinen 30 Hektar Hoffläche in einen Solarpark umzuwandeln? Die Erträge aus der Sonnenernte liefern über Jahrzehnte stabile Einnahmen, die den Höfen eine Perspektive geben. Wenn der Bauer, das auf seinen Flächen machen will – warum nicht? Immerhin tut er ja damit auch etwas Gutes für das Klima und die Biodiversität. Außerdem suchen wir gezielt nach landwirtschaftlich schlechten oder schwer zu bearbeitenden Flächen.

Ziehen denn die Kommunen bei solchen Themen mit?

Ich nehme ein steigendes Interesse der Kommunen wahr, sich für die Energiewende einzusetzen. Wenn ein Bürgermeister von seiner Kommune behaupten kann, sie erzeuge einen Großteil ihrer Energie selbst, ist das ein Ausweis von kommunaler Verantwortung, der bei den Bürgern gut ankommt. Das Interesse am Bau von Nahwärme-Netzen ist in den Gemeinden so groß, dass wir an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen. Wir können derzeit nicht alle Aufträge annehmen. Sogar beim Thema Windkraft bemerke ich eine steigende Akzeptanz.

Aber Südbaden ist doch nach wie vor Windkraftentwicklungsland, oder?

Anders als bei Photovoltaik sind die Standortbedingungen in Süddeutschland natürlich nicht die besten. Der Wind weht schwächer als anderswo, und um die Anlagen zu errichten, muss man oft in Wälder ausweichen, was die Baukosten erhöht. Das hat dazu geführt, dass der ganz überwiegende Teil der Anlagen in Nord- und Ostdeutschland entstanden ist. Ich begrüße es daher sehr, dass der Bund nun eine Süd-Quote festgeschrieben hat. 15 Prozent aller Neuanlagen müssen nun im Süden errichtet werden.

Kommt der Windrad-Boom jetzt an Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein an?

Nein, aber zusammen mit einer verbesserten Förderung für Schwachwindstandorte, bin ich der Meinung, dass wir durchaus mehr Anlagen sehen werden. Positiv ist auch, dass der Klageweg von Verbänden gehen Windprojekte verkürzt wurde.

Künftig können Gemeinden, die an Windräder angrenzen, direkt finanziell vom Stromertrag profitieren. Wird das die Akzeptanz positiv beeinflussen?

Das ist ein ganz entscheidender und längst überfälliger Schritt. Das wird ein ganz großes Argument für die Gemeinden sein, solche Projekte zu befürworten. Wir reden hier immerhin über hohe fünfstellige Summen, die ein normaler Windpark jährlich in die Gemeindekassen spült, und das über eine Dauer von mindestens 20 Jahren. Da kann man schon mal einen Kindergarten dafür bauen.

Malen Sie das Bild nicht zu rosig. Die Klagerisiken gegen die Projekte sind doch immer noch sehr hoch, die Projektrealisierungszeiten liegen mittlerweile bei 6-7 Jahren. Da investiert doch niemand?

Es stimmt, dass viele Windkraftentwickler Süddeutschland den Rücken gekehrt haben und ihre Anlagen lieber woanders planen. Badenova etwa hat einen solchen Schritt 2020 angekündigt. Wir als Solarcomplex halten im Moment noch an der Windkraft fest, auch weil wir die Rückendeckung mehrerer Stadtwerke haben, die das Thema in Südbaden mit uns vorantreiben wollen. Aber auch unter den neuen Bedingungen ist das Risiko für die Projektentwickler hoch, dass einem der Artenschutz oder irgendeine klagefreudige Initiative das Projekt stoppt.

Reicht unser aktuelles Tempo beim Neubau von Wind- und Solarkraft, um die Klimaziele zu erreichen?

Wenn man ehrlich rechnet, ist die Ausbaugeschwindigkeit um den Faktor drei zu gering. Um unsere Klimaziele zu erreichen – 65 Prozent Ökostromanteil am Strombedarf im Jahr 2030 – müssten wir viel mehr neue Wind- und Solaranlagen bauen.

Der Atomausstieg ist beschlossen, der aus der Kohle auch, und bei den Erneuerbaren geht es zu langsam. Laufen wir in eine Stromlücke hinein?

Vor dem Hintergrund des schleppenden Ausbaus von Erneuerbaren Energien sehe ich diese Gefahr. Andersherum befürchte ich aber auch, dass man Projekte wie den Kohleausstieg deswegen noch einmal nach hinten verschiebt oder viel mehr Strom aus dem Ausland einkaufen muss. Und das ist dann sicher keine Ökoenergie.

Ist das nicht paradox? Solar- und Windstrom sind doch eigentlich spottbillig geworden…

Die Stromgestehungskosten sind bei Wind- und Solarkraft massiv gesunken. An guten Küstenstandorten lohnt sich Windkraft bereits ohne Einspeisevergütung. In Süddeutschland gilt gleiches für Photovoltaik. Zumindest sind wir ganz nah dran, Solarstrom zu denselben oder günstigeren Kosten zu produzieren, als Energie aus fossilen Kraftwerken. Überspitzt gesagt, könnte man die Energiewende jetzt einfach laufen lassen und es würde einen Boom geben.

Und warum tut man das nicht?

Weil sich wie gesagt nicht jede Form der Erneuerbaren Energien überall ohne Förderung rentiert. Die Botschaft aber ist klar: Erneuerbare Energien werden sich durchsetzen und sie werden mittelfristig günstiger werden als unsere bisherige Stromerzeugung in großen Kraftwerken.