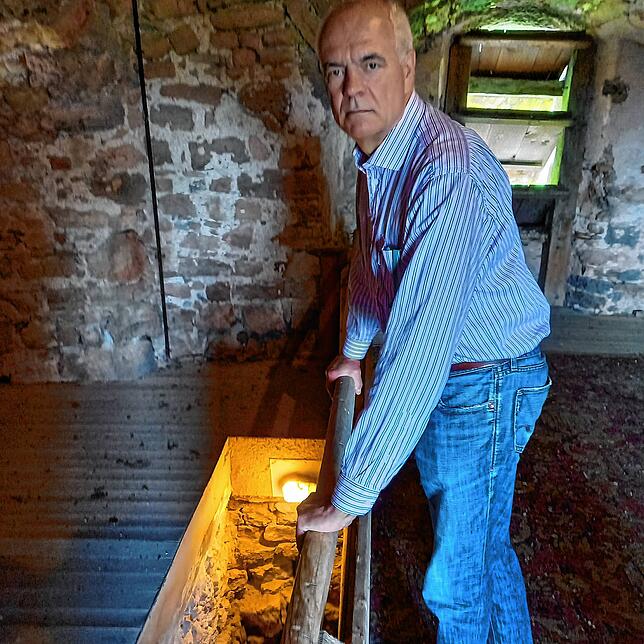

Auf knarrenden Holzstiegen geht es immer weiter hinauf. Mit jedem Höhenmeter scheinen die 150 Stufen schmaler zu werden. Man setzt seine Schritte bedächtig, vorbei an einer alten Schießscharte, die den Blick auf mächtiges Mauerwerk freigibt.

Die Pappenheimer machten aus einer Ruine ein Schloss

Im alten Bergfried ist Schloss Hohenlupfen, das auf einem Höhensattel heute wie damals die Kontrolle über Stühlingen am Hochrhein ausübt, noch mittelalterlich. Der größte Teile der Anlage wurde erst Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet – vom damaligen Adelsgeschlecht der Pappenheimer, denen Friedrich Schiller im „Wallenstein“ ein literarisches Bonmot gewidmet hat.

Der Turm von Hohenlupfen ist der einzige Rest jener Burganlage, die einst Graf Sigismund II. von Lupfen gehörte. An ihn würde sich heute kaum noch jemand erinnern, hätte der Landgraf von Stühlingen nicht geholfen, vor genau 500 Jahren jenen Konflikt zu schüren, der als Deutscher Bauernkrieg in die Geschichte einging und der nach Meinung der Historiker in jenem Hochrhein-Städtchen seinen Ausgang nahm.

Indes waren anfangs keine Waffen im Spiel, sondern es tobte ein Papierkrieg, in dem die Geschosse gedruckte Petitionen an Obrigkeit und Gerichte waren. Es waren die ersten Kampfansagen für mehr soziale Gerechtigkeit in der deutschen Geschichte.

Auf die Politik schlecht zu sprechen

Oben im Turmzimmer hat sich Taubendreck mit Spinnweben und Staub vereinigt. Hätten die Vorbesitzer des Schlosses, die Adelsfamilie derer von Fürstenberg, dort nicht zwei angejahrte Polstersessel nebst wackligem Couchtisch zurückgelassen, könnte man sich glatt ins Jahr 1524 versetzt fühlen. Optisch. Politisch lagen die Dinge ähnlich wie heute. Die Bauern waren auf die Politik ganz schlecht zu sprechen. Es hatte sich viel Frust aufgebaut, der zur – zunächst friedlichen – Entladung drängte.

Warum das so war, erzählt im Turmzimmer Andreas Mahler, Historiker und Verleger in Stühlingen, wo dem „gemeinen Mann“ der Kamm so geschwollen war, dass er seine Beschwerden in einem 62 Positionen umfassenden Forderungskatalog auflistete, damals eine juristische Spitzenleistung. Damit bildeten die Bauern am Hochrhein und im Hegau die Speerspitze, die sich gegen die als ungerecht empfundenen Privilegien von Adel und Klöstern richtete.

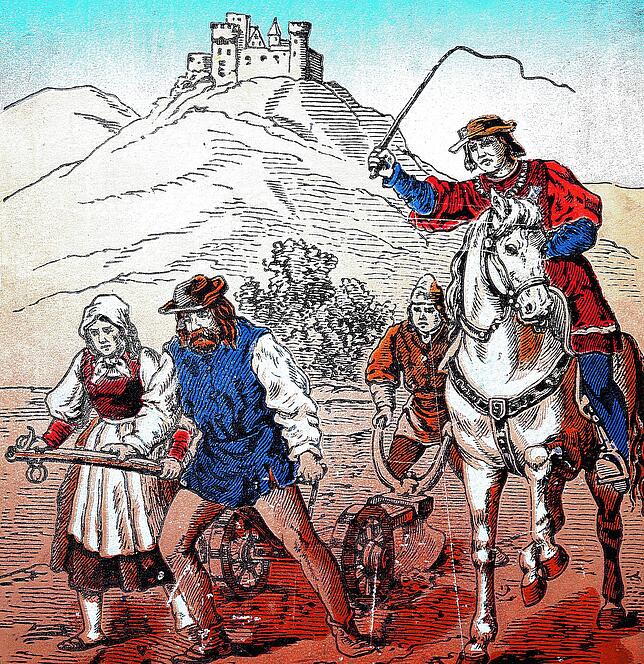

In der Schule heißt es heute, dass sich der Bauernprotest vor allem gegen die Leibeigenschaft richtete. In der Tat waren die Untertanen nicht ihre eigenen Herren, sondern hatten persönliche Anliegen wie Hochzeit oder Abwanderung vom Grafen oder vom Klosterabt genehmigen zu lassen. Jedes Entgegenkommen kostete Geld.

Lassen die Frondienste genug Zeit für den eigenen Hof?

Andreas Mahler betont, dass die Forderung nach einem Aus der Leibeigenschaft eine von vielen war. So hatten die Bauern auf den Adelssitzen unentgeltlich Frondienste zu leisten, oft handwerkliche oder gärtnerische Aufgaben, ohne dass man fragte, ob den Untertanen Zeit bliebe, den eigenen Hof auskömmlich zu bewirtschaften. Selbst der regelmäßige Besuch der heiligen Messe war eiserne Pflicht.

Weiterhin drangsalierte der Adel die Bauern durch die Erfindung immer neuer Steuern, sodass bald auf jedes Kraut, dass man zu Markte trug, eine Abgabe fällig war. Auch dies erinnert an die Situation heute: Die Zeiten sind schwierig, der Staat braucht viel Geld.

Zwar gab es damals keinen modernen Steuerstaat, sondern den Flickenteppich aus kleinen und größeren Fürstentümern. Aber auch deren Ausgaben wuchsen, selbst eine Kleinstaatenbildung mit Verwaltung, Straßenbau und militärischen Diensten kostet Geld. Andreas Mahler nennt den Prozess Verherrschaftung. Der habe das Fass bei den unfreien Bauern – es gab auch freie Bauern – zum Überlaufen gebracht. Was die Wut steigerte: Der Adel nahm kaum Rücksicht auf den Umstand, dass Dauerregen und Hagel den Bauern Missernten eingebracht hatten.

Es sind kriegerische Zeiten

So wie heute wird der Gesellschaft in den Jahren vor 1525 fast täglich Neues aufgetischt. Kaiser Karl V. führt in Italien Krieg gegen Franz I., König von Frankreich, um die Vorherrschaft in Norditalien. Deutsche Landsknechtsheere kämpfen in der Lombardei.

Herzog Ulrich von Württemberg lehnt sich gegen die Habsburger Herrscher auf, verzockt sich und verliert seine Herrschaft an den mächtigen Schwäbischen Bund, der mit Habsburg paktiert. Gegen Ulrich hatte sich der Aufstand des „Armen Konrad“ gerichtet, den jener blutig niederschlug.

Die Versammlung im „Sperberhölzli“

Das alles war Allgemeinwissen, als sich die Bauern am 23. Juni 1524 im „Sperberhölzli“ bei Stühlingen versammelten, wie es später schriftlich notiert wurde. Dass die Menge vor das Schloss zog, damals eine von den Schweizern hinterlassene Ruine, in der Graf Sigismund gar nicht residierte, ist unwahrscheinlich – auch wenn es ein schönes Bild abgegeben hätte.

Sigismund stand in Thann im Elsass als Vogt in Habsburger Diensten, die Beschwerde-Artikel der Bauern gegen seine Herrschaft sah er gar nicht. Die gingen ans Kammergericht in Esslingen „und versandeten dort“, wie Andreas Mahler berichtet.

Die Kurzerzählung vom Befehl der Gräfin an die Bauern

Bei so vielen Beschwerde-Artikeln war es für das Volk schwer, den Überblick zu bewahren. Vielleicht hatte eine kleine Erzählung deshalb so viel Erfolg, dass sie noch heute kursiert. Demnach war es die zweite Frau von Graf Sigismund, Gräfin Clementia, die den Bauernkrieg vom Zaun brach, weil sie den Leibeigenen befahl, Schneckenhäuschen zu sammeln, damit sie darauf Garn wickeln könne.

Dass sich ein Gräfin auf das profane Garnwickeln einließ, ist unwahrscheinlich, zumal sich die „Schneckenhüsli“ dafür als schlecht geeignet erwiesen hätten. Warum also diese Mär? Andreas Mahler nennt sie eine „Kürzestgeschichte“, denn keiner könne sich so viele Beschwerden merken.

Die bäuerliche Wut sammelt sich in einem Schneckensammel-Befehl als Kulminationspunkt des pervertierten Fron-Daseins der Leibeigenen. „Eine absurde Geschichte, die aber merkbar und memorierbar ist“, sagt Mahler. Kompliziertes ist auf einen Punkt gebracht, der von allen verstanden wird.

Jagender Adel trampelt mit Pferden die Felder nieder

Die Wirklichkeit war nicht weniger absurd. Fürstliche Jagdgesellschaften zu Pferd trampelten die Felder nieder, ohne dass der Bauer dem Wild zu nahe kommen durfte. Reich bevölkerte Fischteiche waren adeligen Pächtern vorbehalten, während das Volk nur knapp dem Hunger entkam.

Es war nicht so, dass der Obrigkeit diese Schieflage egal war. Zwischen Sigismund und den Bauern vermittelte die Stadt Schaffhausen. Was schiefging. Danach gelang dem Überlinger Bürgermeister Hans Freiburger ein sogenannter Anlass, ein Stillhalte-Abkommen. Auch in Radolfzell wurde verhandelt, doch Sigismund starb am zweiten Weihnachtsfeiertag 1524.

Die Lunte am Pulverfass brennt

Vermutlich hätte auch sein Weiterleben keinen Ausgleich mit den Bauern gebracht, der Adel wähnte sich in göttlichem Recht. Die Lunte am Pulverfass brannte – vom Hegau in den Schwarzwald, bis an den Bodensee und nach Oberschwaben. Franken und Thüringen schlossen sich an, weitere Beschwerden wechselten die Seiten. Die Glut war nicht auszutreten, die Zeichen standen auf Eskalation.

Davon sieht man auf Schloss Hohenlupfen heute nichts mehr. Der Adel hat mit den Fürstenbergs das Haus verlassen und – Ironie der Geschichte – der Bauer ist dort eingezogen. 2011 hat der Schweizer Landwirt Martin Stamm aus Schleitheim mit seiner Frau Cécile das Schloss gekauft, zusammen mit Wald und Flur.

Politik gemacht wird nicht mehr, sondern gefeiert, vor allem Hochzeiten im Sommer. „Wir sind immer gut ausgebucht“, sagt Cécile Stamm und lächelt. Einst von Schweizern zerstört, wird Schloss Stühlingen heute von Schweizern bewirtschaftet. Auch eine Ironie der Geschichte.

Das Schloss Hohenlupfen in Stühlingen ist heute Eigentum der Familie Stamm aus Schleitheim in der Schweiz. 400 Jahre war es im Besitz der Fürstenfamilie Fürstenberg. Schlossräume können für Feiern gemietet werden, zudem werden in regelmäßigen Abständen Events geboten. Am 30. August findet das Comedy-Dinner statt und am 20. Oktober die Hochzeitsmesse. Mehr Informationen zum Schloss finden Sie hier.