Herr Zoske, Sie schreiben in Ihrem Buch, in der Wahrnehmung der Widerstandsbewegung der Weißen Rose stünde Sophie Scholl vor ihrem Bruder Hans. Worauf gründet die Einschätzung?

Sophie Scholl und Hans Scholl wurden von Anfang an – seit die ältere Schwester Inge Aicher-Scholl 1952 mit der Erinnerungsarbeit begann – nahezu als eine Einheit gesehen. Das ist verständlich, denn sie hatte ihre beiden Geschwister verloren und sie sah sie in erster Linie als Bruder und Schwester. Von da an war nur noch von den „Geschwistern Scholl“ die Rede, was fast den Eindruck vermittelte, sie seien keine eigenständigen Individuen gewesen. Damit wurde die Rolle von Sophie Scholl aufgewertet, und es entstand die Botschaft: Beide waren gleich stark im Widerstand präsent. Das ist ganz klar falsch – wie nicht nur ich, sondern auch andere Historiker nachgewiesen haben. Zudem war man – das war die zweite Stufe der Aufwertung – zu Recht begeistert, dass eine so junge Frau mit 21 Jahren so aktiv im Widerstand war. Als in den 70er-Jahren die neue Frauenbewegung nach Vorbildern suchte, fand man in Sophie Scholl eine schöne, intelligente, mutige und durchsetzungsfähige Frau, die dann in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Ist die Arbeit der Gruppe, die wir heute „Weiße Rose“ nennen, ohne Hans Scholl denkbar?

Nein. Man kann nur darüber spekulären, ob Hans Scholl allein gehandelt hätte. Klar ist: Er fand in Alexander Schmorell einen Seelenverwandten, der den NS-Staat genauso wie er ablehnte, wenn auch aus teilweise anderen Beweggründen, da er über seine Mutter zur Hälfte Russe und in Russland geboren war. Beide Freunde haben sich in ihrem Drang nach Freiheit aneinander gekoppelt. So konnten sie zusammen die ersten vier Flugblätter schreiben. Aber auch da gibt es eine Gewichtung: das erste und das vierte Flugblatt wurde zu 100 Prozent von Hans verfasst, das zweite und dritte haben die beiden zusammen geschrieben. Das fünfte Flugblatt schrieb wiederum Hans allein, das sechste ist allein von Kurt Huber. Folglich hat Hans Scholl 65 Prozent aller Flugblatt-Texte allein geschrieben.

Schon gewusst?

Die Widerstandsgruppe der Münchner Studenten ist heute zwar unter dem Namen "Die Weiße Rose" bekannt. Sie hat sich aber selbst nie so genannt, auch wenn Hans Scholl und Alexander Schmorell als Überschrift der Flugblätter Nr. 1 bis 4 die Zeile "Flugblätter der Weißen Rose" verwendeten. Gegenüber der Gestapo äußerte Hans Scholl nach der Festnahme, er habe für eine "schlagkräftige Propaganda" einen passenden Begriff gesucht und sich dabei von Gefühlen leiten lassen. So verwies er auf den romantischen Dichter Clemens von Brentano und dessen Romanze "Die Rosa Blanca". Es gibt aber auch andere Deutungen, etwa die Blumen-Symbolik der Jugendbewegung sowie die dem evangelischen Christen vertraute "Lutherrose" in Siegelring und Wappen von Martin Luther.

Ohne die Leistung von Sophie Scholl zu schmälern und ihren Mut kleinzureden: Sie war also eher unterstützend tätig?

Genau. Und wichtig war der Mut, den sie ihrem Bruder und Alexander Schmorell gemacht hat, das war eine emotionale Stütze. Nur hatte sie mit den Flugblättern nichts zu tun, auch wenn sie das in den Verhören behauptet hat. Sie wollte sich vermutlich mit der ganzen Sache identifizieren.

Wo liegen die Unterschiede in der Persönlichkeit von Hans und Sophie Scholl?

Ich will das anhand eines Bildes in der Hamburger Kunsthalle schildern, ein abstraktes Gemälde des Malers Ernst Wilhelm Nay. Es heißt „Akkord in Rot und Blau“ und symbolisiert für mich die unterschiedlichen Charaktere der beiden. Das expressive Rot des Bildes steht für Hans Scholl, seine Charismatik, seinen Elan und vielleicht auch für das Unbedachtsame, Stürmische seines Handelns; das Dunkelblau des Gemäldes steht für Sophie Scholls Nachdenklichkeit, ihr überlegtes Handeln, auch ihre Zurückhaltung. Das sind zwei unterschiedliche Töne, aber beide zusammen ergeben einen großartigen Akkord.

Einerseits war Hans Scholl vom Aufbruchswillen und Freiheitspathos der Jugendbewegung und ihrer bündischen Gruppen geprägt, andererseits träumt er Ende der 30er-Jahre von einer Karriere als Offizier in Hitlers Wehrmacht. Wie passt beides zusammen?

Hans Scholl war vom elitären Anspruch der Jugendbewegung begeistert und wollte den Elite-Gedanken auch als Offizier leben. Hierin war er von seinem Vater Robert beeinflusst, der sich bis zu seinem Lebensende 1973 in Stuttgart der Kritik an der „Masse“ verpflichtet fühlte. Er hielt die Masse für verführbar und blieb auch der Demokratie gegenüber skeptisch. Sein Sohn Hans war zudem pädagogisch ambitioniert und empfand die Berufung zum Führer einer Jungengruppe. Darum war er nicht nur begeistert in der elitären Gruppe „deutsche autonome jungenschaft (dj1.11)“, sondern auch in der Hitlerjugend, wo er Führungsaufgaben übernahm. Ebenfalls war Scholl vom Elitären des Kreises um den Dichter Stefan George fasziniert, eines Männerbund es mit homoerotischer Grundierung.

Scholl unterhielt, wie Sie hervorheben, eine homoerotische Beziehung zu seinem Freund Rolf Futterknecht. Trugen die Probleme, die ihm das bereitete, zu seiner NS-Gegnerschaft bei?

Aufgrund von Futterknechts Aussage wurde Scholl 1937 auf Grundlage des Homosexuellen-Paragrafen 175 angeklagt, und ihm wurde zudem der Missbrauch Abhängiger vorgeworfen. Also wurde Scholl vom NS-Staat in zwei wesentlichen Dingen ausgebremst. Die Botschaft war erstens: Außerhalb der Hitlerjugend gibt es keine Jungenpädagogik. Zweitens: Ein Teil deiner Sexualität bringt dich ins Gefängnis, wenn du ihn auslebst. Es wäre für Scholl fast einer Selbstaufgabe gleichgekommen, wenn er sich danach noch mit dem NS-Staat identifiziert hätte. Für ihn war die Freiheit entscheidend, denken, fühlen und lesen zu dürfen, was er wollte.

Vor dem Hintergrund der späteren Standardaussage, von der Judenvernichtung nichts gewusst zu haben, ist bemerkenswert, dass Scholl und Schmorell im Flugblatt Nr. 2 den Holocaust in Polen direkt anprangern. Woher könnte ihr Wissen stammen?

Beide waren als Sanitätssoldaten in Russland im Einsatz und müssen einiges gehört haben. Später bahnte sich auch der Kontakt zu Falk Harnack an, der Verbindungen zum Widerstand der „Roten Kapelle“ hatte und dessen Bruder Arvid 1942 hingerichtet wurde. Auch von dort könnte Scholl Informationen erhalten haben.

Nach der Kapitulation in Stalingrad Anfang 1943 entschlossen sich Hans und Sophie Scholl dazu, das Flugblatt Nr. 6 im Lichthof der Münchner Universität zu verbreiten. Wie ist die hoch riskante Aktion zu erklären?

Die Aktionen mit Flugblatt 1 bis 4 waren bescheiden. Jeweils hundert Blatt wurden von Hans Scholl und Alexander Schmorell mit der Post verschickt. Bei Nummer 5 und 6 lag die Auflage bei deutlich über tausend Blatt. Dabei sind die Mitglieder der Gruppe bis an den Rand ihrer physischen und psychischen Fähigkeiten gegangen. Das Verteilen der restlichen Blätter von Nummer 6 am 18. Februar hat Sophie Scholl im Verhör glaubhaft mit „Dummheit“ oder „Übermut“ begründet.

Haben denn die Hunderten von Flugblättern, die verschickt wurden, irgendeine Resonanz ausgelöst?

Die ersten vier Flugblätter waren, soweit man das weiß, ein Schlag ins Wasser. Entsetzte Empfänger haben Exemplare bei Polizei oder Gestapo abgeliefert. Der als „Halbjude“ aus der Wehrmacht ausgestoßene Münchner Student Hans Leipelt hat Flugblatt Nr. 6 abgeschrieben und mit seiner Freundin Marie-Luise Jahn kopiert und weiterverbreitet. Leipelt wurde dafür hingerichtet. Auch der Ulmer Schüler Hans Hirzel verteilte mit seiner Schwester und einem Freund Scholls Flugblätter.

Die Hitler-Attentäter um Graf Stauffenberg haben eine Bombe gezündet, die Weiße Rose hat Flugblätter verschickt. Wie unähnlich oder ähnlich sind die beiden Formen des Widerstands?

Zunächst konnte man von Offizieren, die jenseits des 40. oder 50. Lebensjahrs standen, Widerstand viel eher erwarten als von den jungen Studenten. Hans Scholl erwartete Widerstand etwa von Professoren, Pastoren oder Ärzten. „Ich will das Rechte tun“, sagte er und setzte es dann in die Tat um. Das ist mutiger und bewundernswerter als das, was der Stauffenberg-Kreis unternommen hat, denn deren Mitglieder haben als Soldaten in höherer Position das Grauen an und hinter der Front gesehen und wussten viel genauer als Scholl oder Schmorell, was passierte. Daher würde ich deren Widerstand moralisch höher bewerten als den der Militärs. Vergleichbar ist jedoch die nationalkonservative Ausrichtung der beiden Gruppen. Ein anderes Deutschland kommt bei Hans Scholl erst im Flugblatt Nr. 5 zum Tragen. Dort hat er ein soziales, demokratisches und föderalistisches Deutschland und ein neues Europa entworfen.

Fragen: Alexander Michel

Zur Person

Robert M. Zoske, 65, studierte evangelische Theologie in Tübingen, Göttingen, München und Kiel. Von 1986 bis 2017 war er Pastor der Evangelisch Lutherischen Kirche in Norddeutschland. 2014 promovierte er in Hamburg mit einer Doktorarbeit über den christlich motivierten Widerstand von Hans Scholl. Im C. H. Beck Verlag ist seine Biografie über den studentischen Widerstandskämpfer erschienen: Flamme sein! Hans Scholl und die Weiße Rose, München 2018, 368 Seiten mit Abb., 26,95 Euro. (mic)

Fünf Männer, eine Frau: Der innere Kreis der Weißen Rose

-

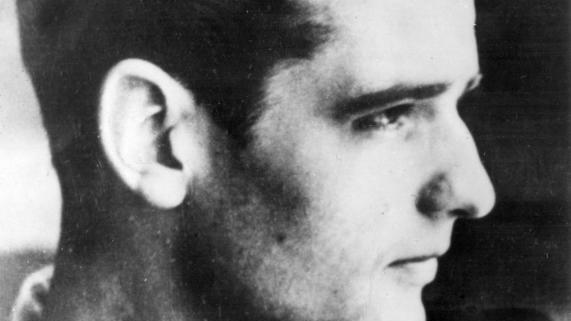

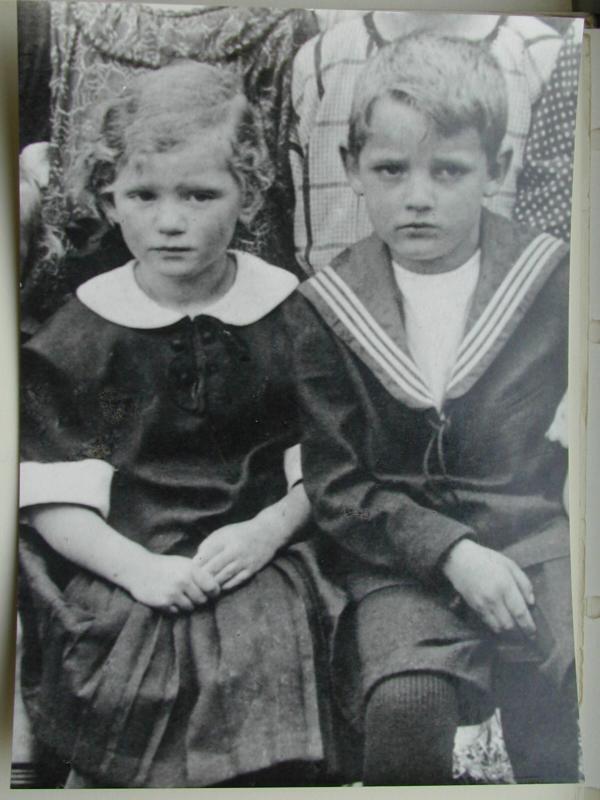

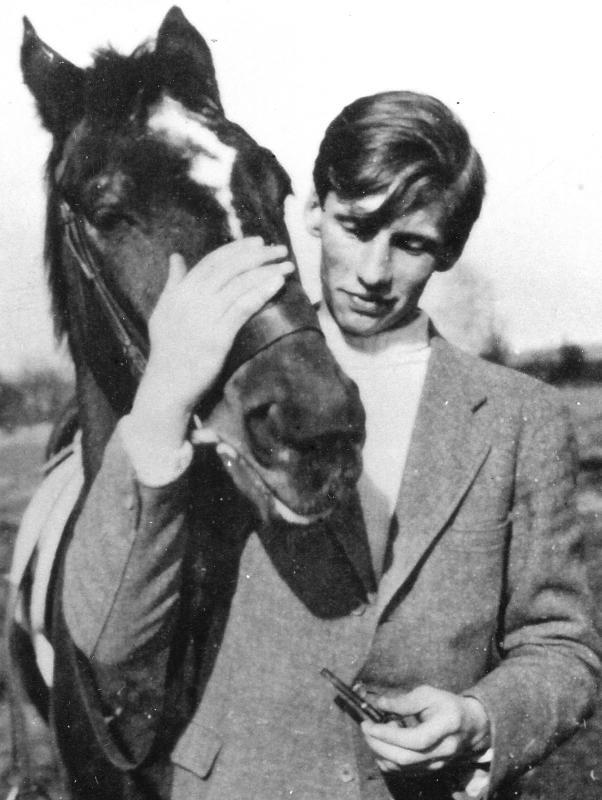

Hans Scholl (1918-1943)

Er wurde in Ingersheim bei Crailsheim geboren und engagierte sich sowohl in einer freien Jugendgruppe als auch in der Hitlerjugend. Nach Abitur, Reichsarbeitsdienst (RAD) und Ausbildung in einem Kavallerie-Regiment in Bad Cannstatt studierte Scholl in München Medizin. 1940 wurde er als Sanitäter eingezogen und kam als Angehöriger einer Studentenkompanie 1942 auch nach Russland. Im Sommer 1942 verfasste er mit Alexander Schmorell die ersten vier Flugblätter der Weißen Rose. Nach der letzten Flugblatt-Aktion am 18. Februar 1943 wurden Scholl und seine Schwester Sophie festgenommen und am 22. Februar nach einem Schauprozess vor dem Volksgerichtshof in München-Stadelheim mit dem Fallbeil hingerichtet.

-

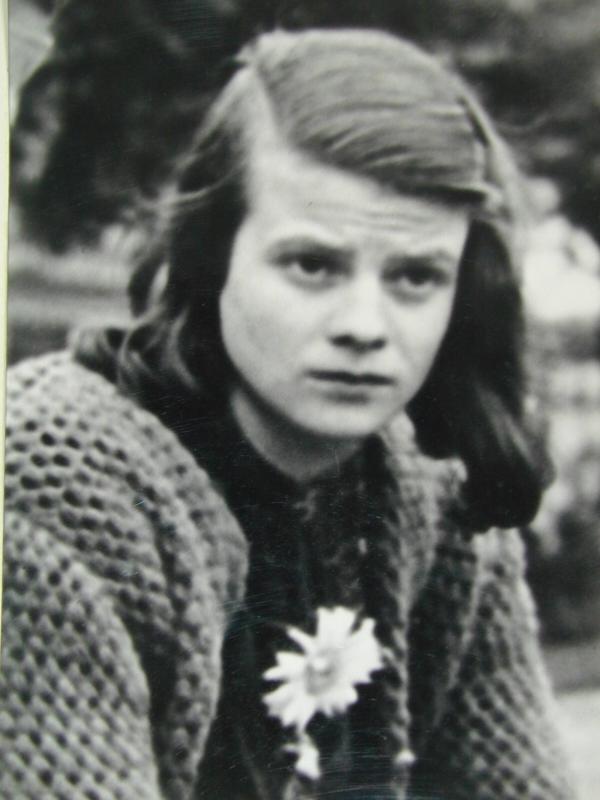

Sophie Scholl (1921-1943)

Sie kam in Forchtenberg im Hohenlohekreis zur Welt und war wie ihr Bruder in der bündischen Jugend und im NS-Bund Deutscher Mädel aktiv. Den Zwangseinsatz im RAD leistete Sophie Scholl 1941 in Krauchenwies bei Meßkirch und in Blumberg ab. In dieser Zeit ging sie zum NS-Staat auf Distanz. Seit Juni 1942 studierte sie in München Biologie und Philosophie und wurde so in den Widerstandskreis ihres Bruders als Helferin und mentale Ratgeberin eingebunden. Im Verhör bei der Gestapo zeigte sie sich außergewöhnlich mutig und standhaft und versuchte zudem, weitere Mitstreiter zu schützen. Zusammen mit ihrem Bruder und Christoph Probst wurde Sophie Scholl auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München beigesetzt.

-

Christoph Probst (1919-1943)

Er stammte aus dem bayerischen Murnau am Staffelsee. Sein Vater, ein Sanskrit-Gelehrter, unterhielt Kontakte zu Künstlern, die im NS-Staat als „entartet“ galten. Schon als Abiturient auf Distanz zum Nationalsozialismus, studierte Probst nach dem Arbeits- und Wehrdienst bei der Luftwaffe ab 1939 Medizin in München, Straßburg und Innsbruck. Später stieß er zur Weißen Rose, hielt sich als Verfasser der Flugblatt-Texte aber zurück, da er seit 1940 verheiratet war und drei Kinder hatte. Er entwarf das siebte Flugblatt, das nicht mehr zur Verteilung kam. Christoph Probst wurde am selben Tag wie Hans und Sophie Scholl in Stadelheim hingerichtet. In vielen deutschen Städten tragen Straßen den Namen von Christoph Probst.

-

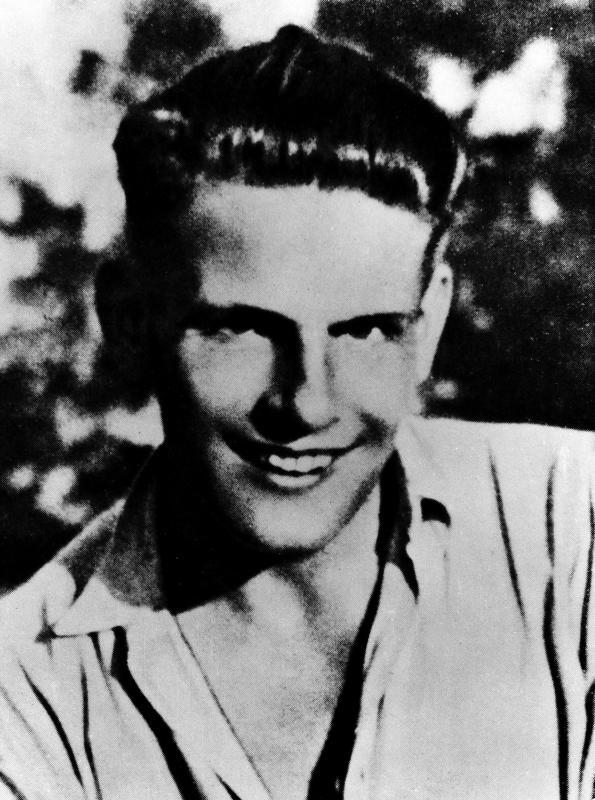

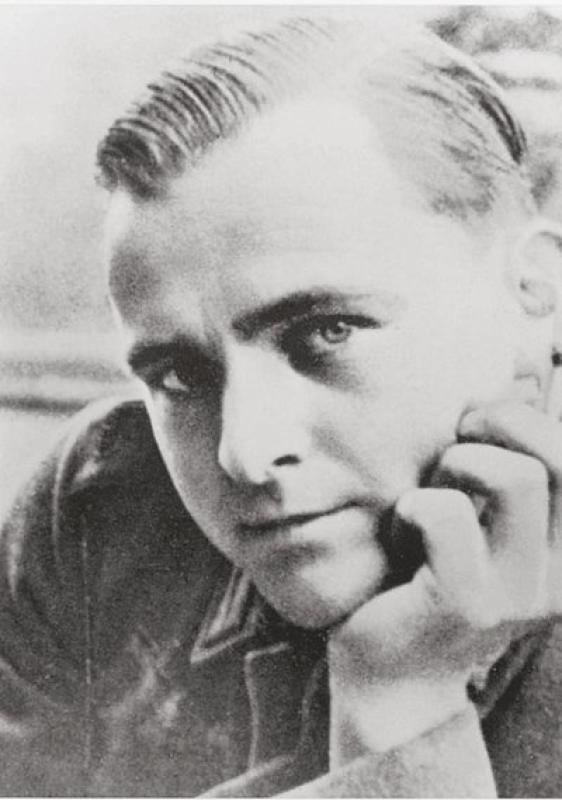

Alexander Schmorell (1917-1943)

Als Sohn eines deutschen Arztes und einer russischen Mutter wurde er im russischen Orenburg geboren und wuchs zweisprachig auf. Nach dem Wehrdienst begann er 1939 in Hamburg ein Medizinstudium und ging später nach München. Dort lernte er Hans Scholl kennen, befreundete sich eng mit ihm und verfasste mit ihm das zweite und dritte Flugblatt. Mit Scholl und Willi Graf schrieb er nachts Parolen wie „Nieder mit Hitler“ und „Freiheit“ an Hauswände in München. Nach der Festnahme der Geschwister Scholl missglückte seine Flucht in die Schweiz. Am 24. Februar 1943 wurde er denunziert und festgenommen. Nach dem zweiten Prozess gegen die Weiße Rose wurde er am 13. Juli 1943 durch das Fallbeil hingerichtet.

-

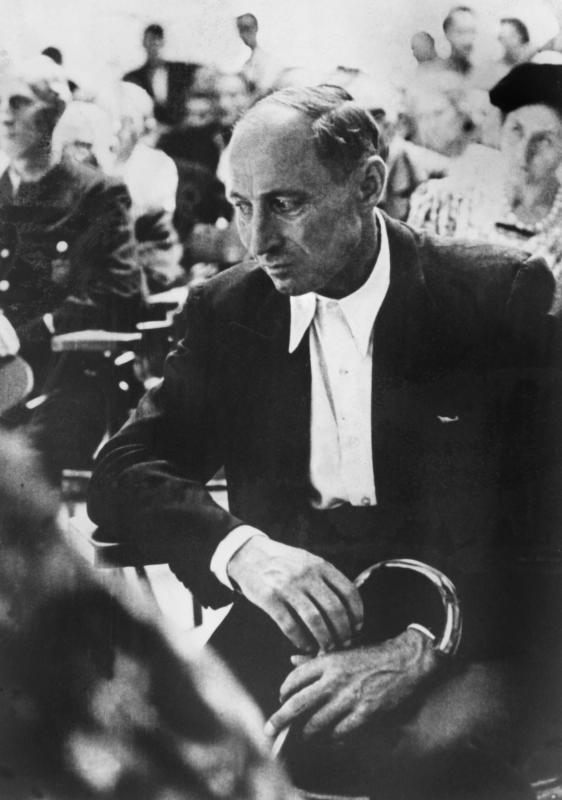

Willi Graf (1918-1943)

Er kam aus Euskirchen im Rheinland und war als Schüler im katholischen Verband der Jungen höherer Schulen, dem Bund Neudeutschland, aktiv. Dieser wurde von den Nazis verboten. Dennoch schloss sich Graf dem Grauen Orden an, einem Bund der katholischen Jugendbewegung. Das brachte ihm 1938 seine erste Verhaftung ein. Graf nahm ab 1940 als Medizinstudent an Kriegseinsätzen teil und traf dabei auf Hans Scholl und Alexander Schmorell. Am 18. Februar 1943 festgenommen, wurde er am folgenden Tag zum Tod verurteilt. Da die Gestapo aber monatelang versuchte, Namen von Gesinnungsgenossen aus ihm herauszupressen, wurde Willi Graf erst am 12. Oktober 1943 in München-Stadelheim enthauptet.

-

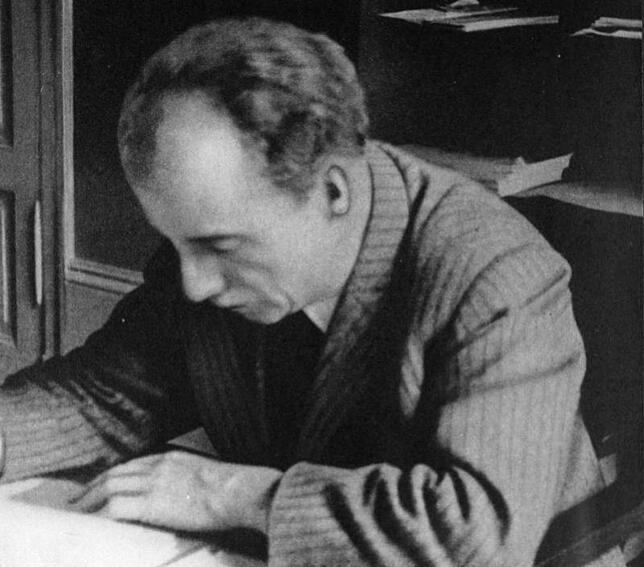

Kurt Huber (1893-1943)

Er stammte aus Chur in der Schweiz und lehrte an der Münchner Universität Psychologie, Philosophie und Musikwissenschaft. In den 30er-Jahren wurde der Katholik mehrfach denunziert. Seine Vorlesungen ohne Manuskript galten unter Studenten als Geheimtipp. Von Hans Scholl und Alexander Schmorell für den Widerstand der Weißen Rose gewonnen, verfasste Huber nach der Niederlage von Stalingrad das sechste Flugblatt der Widerstandsgruppe. Am 13. Juli 1943 wurde er in München-Stadelheim hingerichtet. (mic) Bilder: dpa (3), Ullstein (2) Bundesarchiv