Ob es riesige Containerschiffe sind oder Kreuzfahrt-Giganten: Immer mehr und immer größere Schiffe auf hoher See demonstrieren, wie eng die Wirtschaftszentren auf dem Globus mittlerweile miteinander verflochten sind. Die Schattenseite: der schwarze Qualm aus den Schornsteinen der Schiffe. Klimaschützer beobachten daher mit Argusaugen den Boom, der wohl auch in Zukunft anhalten dürfte. Verfeuern doch fast alle dieser Schiffe Treibstoffe, die aus Erdöl hergestellt werden und so die Atmosphäre belasten.

233 Millionen Tonnen Treibstoffe haben die Flotten 2016 auf den Weltmeeren verbrannt, kalkulieren Christos Chryssakis und seine Kollegen vom norwegisch-deutschen Unternehmen DNV GL. Es kontrolliert nicht nur technische Richtlinien beim Schiffsbau, sondern treibt auch Entwicklungen hin zu mehr Umweltfreundlichkeit auf den Meeren voran.

Dabei sind Schiffe bereits umweltfreundlicher als viele andere Verkehrs- und Transportmittel. Ein Grund dafür ist ihre Größe: Passen auf ein Schiff doppelt so viele Container, verbrauchen die Maschinen erheblich weniger als die doppelte Menge an Schweröl. „Im gleichen Maße sinken nicht nur die Treibstoffkosten, sondern strömt auch weniger Treibhausgas Kohlendioxid aus dem Schornstein“, erklärt Gerd-Michael Würsig, der bei DNV GL für alternative Treibstoffe zuständig ist. Genau deshalb werden immer größere Container- oder auch Kreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt.

Um den Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid deutlich zu senken, müssen Werften und Reeder noch viel mehr tun. Schließlich stammen immer noch drei Prozent des von Menschen in die Luft geblasenen Kohlendioxids aus Abgasen des Schiffsverkehrs. Ein wichtiger Schritt dahin ist der effektive Einsatz von Energie. Da Treibstoff ein wichtiger Kostenfaktor ist, hat die Branche dabei schon einiges erreicht. Eine der zentralen Maßnahmen war Tempo-Reduzierung. „Pflügte ein Containerschiff früher mit 25 Knoten durch die Wellen, sind es heute noch 17 bis 20 Knoten“, sagt Gerd-Michael Würsig. Das bringt viel, da bei doppelter Geschwindigkeit der Verbrauch auf das Achtfache steigt. Unbegrenzt geht diese Entwicklung nicht weiter: Halbe Geschwindigkeit bedeutet ja nicht nur, dass ein Container- oder Kreuzfahrt-Schiff doppelt so lange unterwegs ist, sondern auch, dass mehr Schiffe nötig sind, um Güter nach Europa zu bringen.

Auch wenn vieles effektiver wurde, arbeiten die Verantwortlichen weiter, um den Antrieb zu verbessern, den Wasserwiderstand des Schiffes weiter zu verringern, die Route zu optimieren und die Wartezeiten vor dem Hafen zu verkürzen, in denen die Schiffe nutzlos Energie verbrauchen. „20 bis 30 Prozent könnte eine verbesserte Effizienz in Zukunft vielleicht noch bringen“, schätzt Gerd-Michael Würsig.

Weitere Möglichkeiten bieten Hybrid-antriebe. Dabei lädt die Schiffsmaschine im Normalbetrieb Batterien auf, die im Gegenzug aushelfen, wenn in bestimmten Situationen besonders viel Energie verbraucht wird. Da sich bei solchen Spitzenlasten der Wirkungsgrad der Hauptmaschinen deutlich verschlechtert, bringen solche Hybrid-antriebe bis zu 20 Prozent Ersparnis. Ab 2019 will die Color Line ein Hybrid-schiff zwischen Norwegen und Schweden einsetzen. Auch die Hurtigruten, deren Schiffe seit mehr als 100 Jahren die Küstenorte Norwegens miteinander verbinden, hat ein 140 Meter langes Hybridschiff bestellt.

Weshalb aber rüstet man Schiffe nicht gleich mit Batterien aus, die mit Strom aus Windkraft oder Sonnenenergie geladen werden? „Weil ein reiner Batterieantrieb zumindest auf langen Strecken, auf denen man nicht schnell mal nachladen kann, viel zu schwer wäre“, erklärt Gerd-Michael Würsig. Speichert ein Kilo Batterie gerade einmal eine Zehntel Kilowattstunde Strom, steckt in der gleichen Menge Heizöl 80-mal mehr Energie. Ein Containerschiff mit Batterie-Antrieb wird es daher vermutlich nie geben. Und da solche großen Schiffe, die Container, Autos oder Passagiere befördern, für 80 Prozent der Treibhausgase aus dem Schiffsverkehr verantwortlich sind, ist Klimaschutz dort besonders wichtig.

Wie andere Experten setzt der DNV-GL-Ingenieur Gerd-Michael Würsig daher auf eine andere Technologie zu mehr Nachhaltigkeit: „Flüssiges Erdgas erspart dem Klima im Vergleich zu Schweröl oder Schiffsdiesel 10 bis 30 Prozent Kohlendioxid“, erklärt der Energiespezialist. 2017 sind daher bereits mehr als 100 meist kleine Schiffe in Betrieb und ebenso viele sind im Bau. Sie fahren mit dem LNG („Liquid Natural Gas“ – flüssiges Erdgas) genannten Treibstoff, der an vielen Tankstellen auch für Pkw angeboten wird. AIDA Cruises will Ende 2018 ein Kreuzfahrt-Schiff in Dienst stellen, das komplett mit LNG betrieben wird.

Gerd-Michael Würsig hat mit Kollegen anderer Firmen am Computer ein 400 Meter langes und 59 Meter breites Container-Schiff für 21 000 Standard-Container mit jeweils einer Länge von sechs Metern konzipiert, das den gleichen Treibstoff möglichst optimal einsetzt. Die beiden Tanks für das Flüssiggas sitzen mitsamt einem kleinen Gas-Kraftwerk unter der Brücke, wo sie Platz sparen. Den Hauptantrieb übernehmen Elektromotoren, die über Leitungen mit Strom aus diesem Gaskraftwerk versorgt werden. Der Vorteil dieses Konzepts: Es kommt bekannte Technik zum Einsatz. Ein solches Schiff könnte rasch auf Kiel gelegt werden.

Der Nachteil: Das PERFECt genannte Schiff produziert wie jeder andere LNG-Antrieb das Treibhausgas Kohlendioxid. Langfristig könnte überschüssige Wind- und Sonnenenergie Wasser spalten und der entstehende Wasserstoff mit Kohlendioxid zum wichtigsten Bestandteil von Erdgas, dem Methan, verarbeitet werden. Die Technik gibt es bereits. Beim Verbrennen dieses künstlichen Erdgases entsteht genauso viel Kohlendioxid wie vorher für die Produktion des Treibstoffs aus der Luft geholt wurde. Ein solches Schiff wäre also klimaneutral.

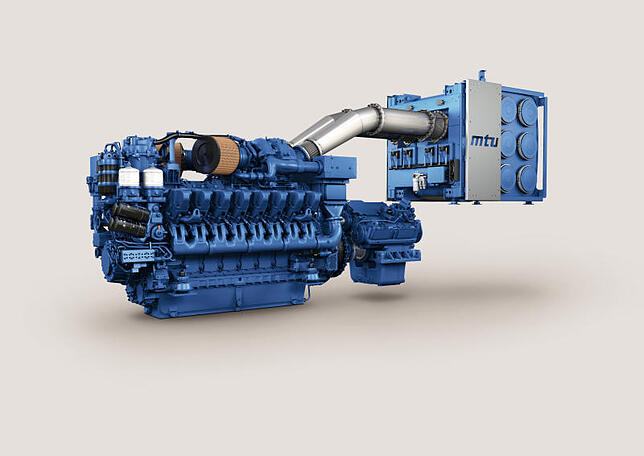

Motoren vom Bodensee

- Erdgas: Auch der Friedrichshafener Motorenbauer MTU will seine Antriebe noch sauberer machen. Dabei setzt das Unternehmen auf einen neuen Schiffsmotor, der mit normalem Erdgas aber auch mit regenerativ erzeugtem, synthetischem „grünen“ Erdgas läuft (Power-to-Gas-Technik). Im Vergleich zum Diesel stößt der Erdgasmotor bis zu 11 Prozent weniger Treibhausgase aus und 90 Prozent weniger Stickstoffoxid. Er erzeugt so gut wie keine Rußpartikel und keine Schwefeloxide.

- Einsatz: Die ersten MTU-Gasmotoren werden Ende des Jahres an eine Werft in Vietnam geliefert, die Katamarane für eine niederländische Reederei baut. Sie werden im Naturschutzgebiet Wattenmeer fahren. Am Bodensee wird von 2019 an eine neue Fähre der Stadtwerke Konstanz mit einem MTU-Gasmotor betrieben. Die Motoren leisten als 8-Zylinder zwischen 1000 und 1360 PS und als 16-Zylinder zwischen 2000 und 2700 PS.

- Sauberer Diesel: Auch eine neue Generation von MTU-Dieselmotoren wird sauberer. Erreicht wird das durch eine Abgasnachbehandlungs-Anlage. Durch sie wird der Ausstoß von Rußpartikeln und Stickstoffoxiden stark reduziert. Die Motoren sind zwischen 1900 PS und 4100 PS stark und eignen sich als Antrieb für Schlepper, Fähren und Versorgungsschiffe. Eine Reederei in Kalifornien erhält Motoren Ende des Jahres und wird sie erstmals einsetzen. (mic)

Für Umweltschutz auf den Meeren

- Regelwerk: IMO steht als Abkürzung für International Maritime Organization und ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Seit 1959 regeln 171 Staaten über diese in London ansässige Organisation die Handelsschifffahrt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Sicherheit auf hoher See und auf dem Verringern der Umweltverschmutzung.

- Kennzeichen: Eine Schiffsnummer auf dem Heck kennzeichnet ähnlich wie die Fahrgestellsnummer beim Auto ein Schiff. Diese Nummer besteht neben dem Kürzel „IMO“ aus einer Folge von sieben Ziffern. Über diese Nummer kann die Einhaltung von Umweltvorschriften auf hoher See kontrolliert werden. Kleine Schiffe brauchen keine IMO-Nummer.

- Umwelt-Vorstoß: Aufgrund der neuen Richtlinien der IMO müssen in Zukunft strengere Grenzwerte für die Schadstoff-Emission eingehalten werden. Dazu gehören Stickoxide, die bei langsamer Verbrennung vermehrt entstehen. Außerdem erfolgt eine indirekte Begrenzung der Schwefeldioxid-Emissionen durch die neuen Limits für den Schwefelgehalt im Brennstoff.

- Kontrolle: Der Flaggenstaat, in dem ein Schiff registriert ist, muss die Regeln der IMO auf seinen Schiffen durchsetzen. Kontrolliert werden die Schiffe darüber hinaus von den Behörden der Hafenstaaten, in denen ein Schiff anlegt. Kontrolliert wird dabei unter anderem der Brennstoffverbrauch. (rhk)