Oft sind es die kleinen Dinge, die nebenbei ein Stück Weltgeschichte erzählen. Zum Beispiel dieses: Hinter dem blitzenden Glas einer Vitrine liegt ein unscheinbares Metallplättchen mit Farbresten. Das abgegriffene Stück ist zierlich wie eine Streichholzschachtel und es zeigt einen Heiligen. Es handelt sich um eine einklappbare Ikone. Ein Soldat orthodoxen Glaubens dürfte sie 1799/1800 verloren haben. Vielleicht hat der russische Soldat damals auch sein Leben verloren, mehrere tausend Kilometer von der Heimat entfernt. In einem Wald im Kanton Schaffhausen wurde die Ikone bei Ausgrabungen gefunden, heute stellt sie ein kostbares museales Exponat dar.

Was Archäologen aus Napoleons Zeit im Boden finden

Solche unscheinbaren Reste finden sich häufig im südwestdeutschen Raum. In den Jahren nach der französischen Revolution trug das frisch aufgestellte Volksherr den Krieg an den Oberrhein, den Thurgau, den Hegau. Die Schlachten der Revolutionstruppen und später des Konsulatsheeres wurden bei Stockach oder Engen ausgetragen. Bis nach Meßkirch finden Archäologen die Reste von Uniformen, Münzen, Waffen aus dieser Zeit. Oder eine Miniatur-Ikone.

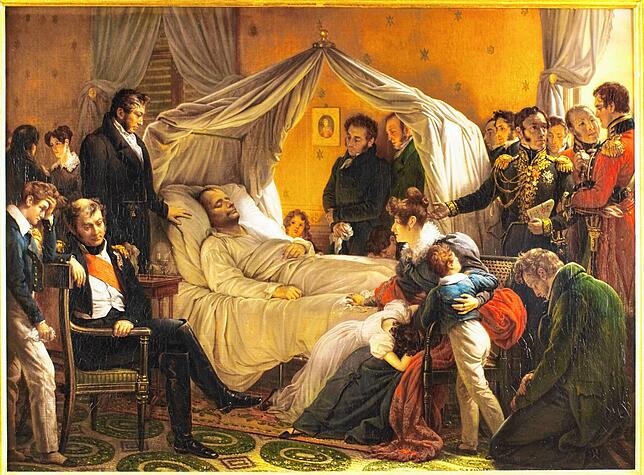

Eine Ausstellung auf Schloss Arenenberg, wo Ex-Königin Hortense wohnte, macht das deutlich. Hortense gilt als eigentliche Erfinderin des Napoleon-Kultes, schon bald nach dem Tod ihres Schwagers sorgte sie für Erinnerungsstätten. So blieb der Mann im Gespräch.

Der Kult begann um ihn ausgerechnet im Südwesten

Dass der Kult um den Einzigartigen gerade im Südwesten seinen Beginn nahm, ist ungewöhnlich. Schließlich war es der Korse, der den deutschen Süden in einen Zustand der Dauerspannung und des zermürbenden Terrors versetzt hatte. Friedensschlüsse, Grenzziehungen und das Einsetzen neuer Dynastien dienten vor allem der Absicherung der wachsenden Macht des Aufsteigers Napoleon. Und alles auf dem Rücken der kleinen Staaten im Südwesten.

Frankreich streitet genau aus diesem Grund über das Erbe des Generals. War er größenwahnsinnig? Oder doch ein Genie, das verstanden hat, dass Frankreich mehr als ein Staat sei – eine beglückende und befreiende Idee, der sich die Menschheit, mindestens aber Europa unterordnen dürfe?

Napoleons Krieg drückten die Bevölkerung

In Deutschland wird über den ersten Kaiser der Franzosen heute nüchterner gedacht. Etwa so: Wo er seine Soldaten hinschickte, wurde das Land geplündert, die Frauen bedrängt, die Kirche enteignet. „Die Kriege Napoleons Kirche waren eine riesige Belastung für die Bevölkerung“, sagt deshalb Dominik Gügel, Leiter des Museums auf dem Arenenberg.

Denn auch davon zeugen die Bodenfunde, die bis heute gemacht werden: Erst siegten die französischen Soldaten, dann lagerten sie über Wochen und Monate hinweg. Dörfer mit einigen hundert Einwohnern und einem Dutzend Kühen im Stall waren plötzlich den Regimentern aus Frankreich oder aus Russland oder Österreich ausgeliefert. Ob Freund oder Feind: Lästig waren sie alle.

„Das ist es, was uns mit Napoleon verbindet“

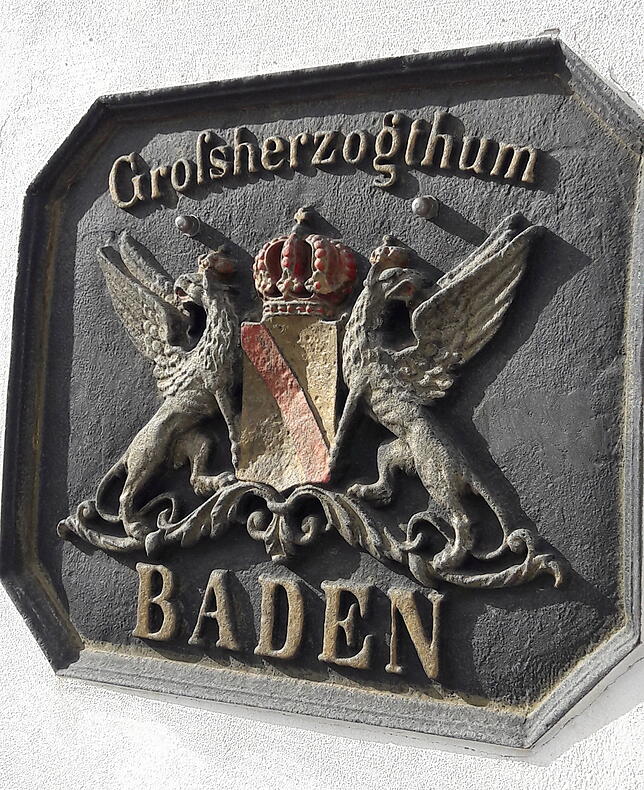

Die Trecks zogen weiter, die Russen zurück in die Weiten Asiens, die Franzosen nach Westen. Geblieben ist das immaterielle Erbe des Bonapartismus: Die Grenzen, die er neu zog und die im Kern bis heute gelten. Staaten wie Baden, Württemberg oder Hohenzollern wurden in seiner Regentschaft gefördert und vergrößert. Ihre Grenzen verbinden und trennen bis heute. Wenn man zwei Bindestriche zwischen die Namen der drei Länder zieht, erhält man ziemlich genau das heutige Baden-Württemberg.

„Das ist es, was uns mit Napoleon verbindet“, sagt er Historiker Gügel. Auch wenn der rücksichtslose Stratege Bonaparte das Land verwüstet hinterließ und Menschen vor allem als Material sah, bleibt sein Einfluss auf den deutschen Süden doch gewaltig. Unter seiner Fuchtel wurden kleine Flecken zu größeren und lebensfähigen Staaten zusammengelegt, siehe Baden. Er enteignete Klöster und Bistümer im großen Stil und schlug deren Güter den bisherigen Mini-Staaten zu, die dadurch wuchsen. Und er setzte moderne Methoden der Verwaltung durch, um mehr Steuern eintreiben zu können.

Baden zählt zu den großen Gewinnern von Napoleons Politik

Der Aufstieg Badens aus der alten Markgrafschaft Baden liefert dafür ein Beispiel. Kaum ein anderer Staat hat vom imperialen Willen derart profitiert wie die Markgrafen mit ihrem damals bescheidenen Gebiet um Baden-Baden und am Oberrhein. Sie konnten ihren Besitz vervierfachen. Aus einer unscheinbaren Herrschaft westlich des Schwarzwalds formten Napoleons Juristen einen respektablen Mittelstaat.

Der neue Titel eines Großherzogs war in Paris ersonnen worden. Karl Friedrich, der als erster den hohen Titel trug, hatte eigentlich an ein Königreich Baden gedacht. Der Wunsch wurde ihm versagt, dafür war das sichelförmige Gebilde von Tauberbischofsheim über das pfälzische Heidelberg bis in den tiefen Süden nach Konstanz dann doch zu klein.

Viele Städte wollten gar nicht zu Baden

Die Begeisterung über den Aufstieg war in der alten Markgrafschaft enorm. Im Süden, also in Neu-Baden, hielt sich die Freude in Grenzen. „Die Konstanzer wollten nie Badener sein“, berichtet Dominik Gügel ungerührt. Dasselbe gilt für die vier Waldstädte, also Rheinfelden, Waldshut, Laufenburg, Säckingen, die bisher unter der Flagge Österreichs segelten und gut damit gefahren waren. Auch auf der Baar war man nach der Säkularisation (1803) und später der Gründung des Rheinbunds nur widerwillig badisch geworden.

Badentümelei? Damals nicht

Die heutige Badentümelei mit Greifen-Wappen und gelb-rot-gelber Flagge und teils befremdlichen Badenerlied-Strophen war den damaligen Neu-Badenern fremd. Sie brauchten lange, um sich in den neuen Staat zu fügen. Den entscheidenden Impuls gab die Reichsgründung 1871 – 50 Jahre nach dem Tod von Napoleon I. Erst der Krieg gegen Frankreich trug die Unterschiede zwischen neuem und altem Baden ab. Erst jetzt gewöhnten sich die Bürger in St. Blasien (früher klösterlich) oder Bräunlingen (ehemals österreichisch) an das Regiment in Karlsruhe.

Ohne Napoleon Bonaparte wäre das nicht möglich gewesen. Der General, 1769 auf Korsika geboren, hatte Badens Karriere gefördert als Baustein eines aggressiv-imperialen Planes. Das geschah weniger aus Sympathie, sondern wegen seiner Lage: Das neue Großherzogtum grenzt der Länge nach an den Rhein. Es lag strategisch günstig, will sagen: Mit einem gefügigen, von ihm auf den Thron gehobenen Großherzog würde sich Bonaparte Ruhe an der Rheingrenze schaffen. Und den Schützling zur Gefolgschaft zwingen für kommende Kriege.

Baden lag im richtigen Bett

Noch ein Umstand war günstig, und er war schlicht familiärer Natur: Der badische Regent Karl Ludwig war mit Stéphanie de Beauharnais verheiratet. Als Adoptivtochter Napoleons wurde sie vom Kaiser besonders gepäppelt. Dieser Bund hat Baden genützt – eine politische Ehe also.

Wo die einen gewinnen, gehen andere unter. Zu den politischen Verlierern dieser Zeit zählen die Fürsten zu Fürstenberg. Sie verfügten nicht über diese gewissermaßen intimen Beziehungen zum raffgierigen Napoleon-Clan. Das Fürstenhaus in Donaueschingen verlor sämtliche Herrschaftsrechte, sein Territorium wurde ein Teil des neuen Groß-Badens. Auch deshalb waren die Untertanen auf der Baar oder die fürstenbergischen Bürger in Neustadt oder Donaueschingen nicht glücklich. Erst mit der Reichsgründung wurden sie auch innerlich Badener.