Zuwanderung durch geflüchtete Menschen wird derzeit in erster Linie als Belastung angesehen. Das war vor mehr als 70 Jahren, als Millionen Heimatvertriebener in die Bundesrepublik kamen, nicht anders. Jahrzehnte später zeigt die Forschung: Dort, wo viele Neubürger angesiedelt wurden, ging es den Menschen wirtschaftlich langfristig besser als dort, wo man Flüchtlingen die kalte Schulter zeigte. Wie das gelungen ist, erklärt Antonio Ciccone, Professor in Mannheim.

Herr Ciccone, Grenzen zwischen Bundesländern haben für die Bürger Auswirkungen, Grenzen zwischen früheren Besatzungszonen haben keine Bedeutung mehr. Warum ist es dennoch spannend, sich mit ihnen zu beschäftigen?

Diese Grenzen haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Rolle gespielt. Ich wurde erst durch ein Interview im Radio darauf aufmerksam. Ein älterer Herr, mitten aus Württemberg, erzählte, dass er nach dem Krieg einen Passierschein brauchte, um Verwandte im Nachbarort zu besuchen, der in einer anderen Zone lag.

Da wurde mir erst klar: Nach dem Krieg gab es querbeet durch Württemberg eine Grenze und die konnte man nicht so einfach überqueren. Die Grenze lag zwischen der amerikanischen Besatzungszone im Norden Württembergs und der französischen Zone im Süden. In Baden war es genauso.

Andere Zone hieß damals auch andere Besatzungspolitik. Was haben die Amerikaner anders gemacht als die Franzosen?

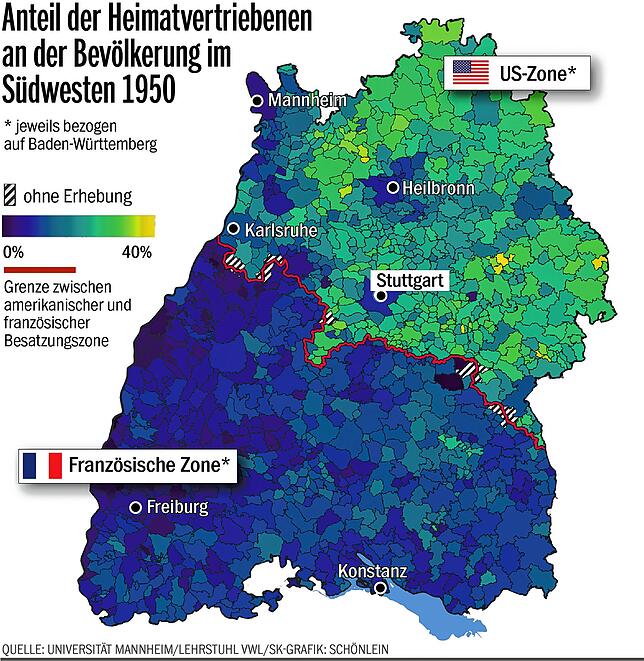

Es gab beispielsweise Unterschiede was den Abbau von Industriebetrieben, die Tagesrationen an Nahrungsmitteln und die Mitbestimmung in den Betrieben anging. Außerdem beschränkte Frankreich die Zuwanderung von Heimatvertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und angrenzenden Ländern. Die Amerikaner und Briten dagegen ermöglichten den Zuzug in ihre Besatzungszonen. Insgesamt kamen etwa acht Millionen Heimatvertriebene nach Westdeutschland, auf etwa 42 Millionen Einheimische.

Und bei der Grenzziehung zwischen den Zonen nahm man auf historische Bezüge Rücksicht?

In diesem Fall nicht. Die Grenze zwischen den Besatzungszonen verlief etwas südlich der heutigen A8, weil die Amerikaner die Kontrolle über diese Autobahn wollten. Dadurch kam es zu einer Grenze ohne historische Wurzeln. Das hat sie für unsere Studie interessant gemacht!

Hätte sich die Zonengrenze an der alten Grenze zwischen Baden und Württemberg orientiert, wäre eine lokal bezogene Studie nicht sinnvoll gewesen. Wir hätten in diesem Fall den Effekt der Zuwanderung der Heimatvertriebenen nicht von historisch gewachsenen Differenzen zwischen Baden und Württemberg unterscheiden können.

Sie konnten für ihre Studie über die Folgen der Ansiedlung von Vertriebenen also sicher sein, dass die gemessenen Unterschiede zwischen den Zonen nicht schon vor 1945 bestanden?

Ja, genau. Entlang der Grenze war es letztendlich größtenteils durch Zufälle bestimmt, ob eine Gemeinde in der amerikanischen oder der französischen Zone landete. Das ist auch der Grund, warum die Gemeinden nördlich und südlich der Grenze sich ähnlich waren bevor die Heimatvertriebenen kamen. Aber was passierte danach? Wie sieht es heute in Gemeinden und Betrieben aus, die zwar nahe beieinander liegen, aber auf verschiedenen Seiten der ehemaligen Zonengrenze?

Welche Kennzahlen haben Sie für eine Antwort ausgewertet?

Für die Betriebe, vor allem Stundenlöhne und Umsatz pro Arbeitsstunde. Für die Gemeinden schauen wir uns vor allem pro-Kopf Einkommen und Mieten an. Da sieht man eindeutig: Heute sind Stundenlöhne, Umsatz, Einkommen und Mieten dort höher, wo nach dem Krieg mehr Heimatvertriebene dazu kamen.

Wie hoch waren die Lohnunterschiede diesseits und jenseits der Zonengrenze?

Heute liegen die Stundenlöhne der Betriebe in der ehemaligen amerikanischen Zone etwa acht Prozent über denen in der ehemaligen französischen Besatzungszone. Das sehen wir auch als Grund, warum die Mieten heute in Gemeinden in der ehemaligen US-Zone höher sind. Wenn das wirtschaftliche Umfeld attraktiver ist, wird auch mehr für Wohnraum bezahlt.

Man kann also sagen, dass die Amerikaner mit ihrer Vertriebenenpolitik die richtigen Weichen gestellt haben?

Ja. Wir sehen hier die positiven Auswirkungen von sogenannten Agglomerationseffekten – das ist der Fachbegriff – durch die Zuwanderung der Heimatvertriebenen. Durch den Zuzug kam es langfristig zu einer höheren Dichte an Betrieben. Das wiederum erhöhte Beschäftigungsmöglichkeiten, Produktivität, Löhne und die Umlaufgeschwindigkeit von Ideen.

Solche Effekte erklären auch, warum sich Betriebe der gleichen Branche nebeneinander ansiedeln, obwohl sie in Konkurrenz zueinander stehen. Mit Blick auf den Fachkräftemarkt und neue Ideen in der Branche ist das sinnvoll. Nehmen Sie das Silicon Valley, als prominentestes Beispiel. In Baden-Württemberg haben wir, auf kleinerer Skala, ähnliche Ballungen von Betrieben in verwandten Branchen.

Bei den Vertriebenen handelte es sich meist um gut ausgebildete Arbeitskräfte, die deutsch sprachen und demselben Kulturkreis angehörten – ein Vorteil für die wirtschaftliche Entwicklung . . .

Da haben Sie Recht. Aber von den Einheimischen wurden die Heimatvertriebenen damals nicht immer so gesehen. Es gab Konflikte und Integration war bis in die 1960er-Jahre ein Thema. Als Bereicherung und Chance haben den Zuzug zunächst wenige empfunden. Die Integration der Heimatvertriebenen war, trotz aller Ähnlichkeiten, kein Selbstläufer.

Was lernen wir aus den Problemen der damaligen Zeit für heute?

Wenn es um das Thema Migration geht, stehen die beschwerlichen Herausforderungen am Anfang im Vordergrund. Ich finde das verständlich. Aber wie ist die Situation zwei oder drei Generationen später?

Es ist interessant, über den Anfang und auch den Ausgang der Geschichte zu reden. Im Fall der Heimatvertriebenen sieht man: Die Zuwanderung hat den Gemeinden langfristig wirtschaftlich gutgetan. Ich würde mir daher wünschen, dass wir die langfristigen Folgen stärker im Blick haben, wenn wir über das Thema Migration diskutieren.

Flucht und Vertreibung begannen mit dem Vorrücken der Roten Armee nach Westen seit dem Winter 1944/45. Bei der ersten Volkszählung, die 1946 auf Anordnung des Alliierten Kontrollrats in den Besatzungszonen durchgeführt wurde, wurden 9,6 Millionen Flüchtlinge gezählt. 1950 lebten in der Bundesrepublik acht Millionen Vertriebene. Die US-Zone nahm drei Millionen Vertriebene auf. (mic)