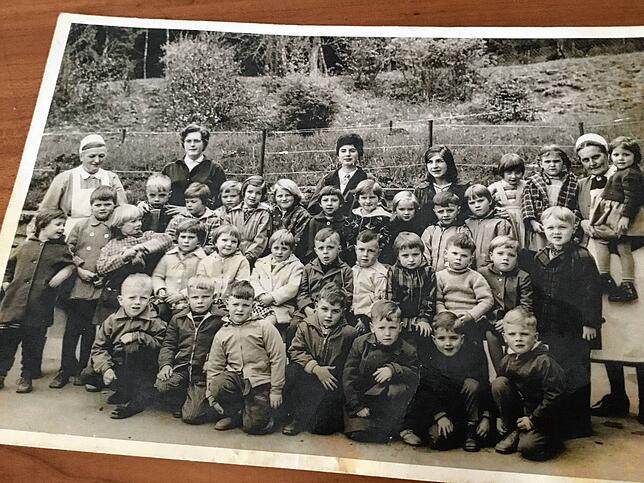

Sechs Wochen in die Kinderkur. Wie am Fließband wurde diese Empfehlung im Nachkriegs-Deutschland einst ausgesprochen, etwa wenn ein Kind unterernährt wirkte oder zu leichtem Asthma neigte. Die Eltern, mit Respekt vor Autoritäten, stellten den Rat der Medizin nicht in Frage, sondern packten ihrem Nachwuchs den Koffer.

Dass die Jungen und Mädchen – viele noch im Vorschulalter – die lange Abwesenheit von daheim ganz anders aufnahmen als die Eltern, nämlich als Ewigkeit, interessierte kaum jemanden. Auch was sie an negativen Erfahrungen nach Hause mitbrachten, fand meist kein offenes Ohr.

Gewalt, Druck, Zwang, Schikane – das war bis in die 70er-Jahre in Deutschland ein weitgehend unter den Teppich gekehrter Bestandteil der Kindererziehung. Wenn er sich auch in Kurheimen und Sanatorien entfalten konnte, war das kein Fall für die Öffentlichkeit. Niemand fragte, ob die Psyche gelitten hatte. Selbst viele, die als Kind in eine Kur geschickt worden waren, begruben die düsteren Erfahrungen im Tiefenlager der Erinnerung.

Zahlreiche Reaktionen von SÜDKURIER-Lesern

Im Alter indes arbeitet sich das fast Vergessene wieder an die Oberfläche. Daher beschäftigt das Thema „Verschickungskinder“ inzwischen Ministerien, Krankenkassen, kirchliche oder staatliche Träger, Archive und Historiker. Erinnerung – nicht nur die schlechte, sondern durchaus auch die gute – dringt inzwischen ins Öffentliche.

Nachdem der SÜDKURIER im vergangenen März unter der Schlagzeile „Der Schwarzwald war für mich der Horror“ über die Erlebnisse von fünf ehemaligen Kurkindern berichtet hatte, erreichten die Redaktion mehrere Zuschriften aus dem Leserkreis.

Jugendliche empfanden die Aufenthalte oft als gut

Die Reaktionen ließen ein klares Muster erkennen: Wer damals im Jugendlichen-Alter eine Kinderkur erlebte, empfand den Kuraufenthalt als willkommene und bereichernde Abwechslung. Diejenigen, die jünger waren, berichteten ganz anderes. „Ich war Anfang der 70er-Jahre in Altusried/Allgäu im Berghäusle, und bis heute haben sich die schlechten Erinnerungen in meinem Kopf festgesetzt“, schrieb ein Leser.

Die Bilanz des heute 61-Jährigen: „Einmal und nie wieder!“ Andere Leidtragende der damals in den Heimen oft praktizierten schwarzen Pädagogik mit Essenszwang, Mittagsschlaf-Befehl, Kasernenhof-Regiment und Demütigung vor anderen berichteten von ähnlichen Erfahrungen.

Die Beschäftigung mit den Bildern und Eindrücken, die nicht mehr aus dem Kopf gehen, führt zahlreiche frühere Verschickte in Selbsthilfe-Runden, wo sie andere treffen, die dasselbe Heim kennengelernt haben. Für diese Menschen organisiert der Verein „Aufarbeitung Kinderverschickungen Baden-Württemberg e.V.“ (AKVBW) monatlich drei Präsenztreffen in Stuttgart, Freiburg und Tübingen, ergänzt durch eine Online-Runde und Telefonberatung an drei Wochentagen.

Wo früheren Verschickungskindern geholfen wird

Das Angebot vermehrt die Aufgaben. Laut der Vorsitzenden Andrea Weyrauch, der 22 Mitglieder zur Seite stehen, habe man das Projekt Verschickungskinder bisher nebenberuflich stemmen können. „Doch in Anbetracht des steigenden Interesses stellt sich die Frage nach einer Professionalisierung“, sagt Weyrauch.

Runder Tisch im Ministerium

Gedacht ist an zwei Stellen für Büro und wissenschaftliche Begleitung. Der Austausch mit einem Runden Tisch im Stuttgarter Sozialministerium, an dem auch Kassen, Träger wie etwa die Diakonie Württemberg und Rentenversicherung vertreten sind, kommt hinzu.

Die Diakonie ist bereits in die wissenschaftliche Aufarbeitung ihrer Verantwortung eingetaucht. Ein Überblick aller noch verfügbaren Akten wurde gewonnen. „In einem zweiten Schritt sollen nun drei diakonische Einrichtungen vertiefend erforscht werden, zu denen ein breiter und aussagekräftiger Aktenbestand archiviert ist“, teilt Sprecherin Claudia Mann mit. In diese Forschung sollen Zeitzeugen einbezogen werden. Über ihre Heimerfahrungen könne sie mündlich in Interviews oder schriftlich berichten.

Da viele frühere Verschickungskinder auch mehr über das Heim oder die Heime, in die sie verschickt waren, erfahren möchten und nicht wissen, wo sie mit ihrer Suche beginnen sollen, freut sich Andrea Weyrauch über ein neues Standbein der Aufarbeitung. Dies wurde seit Mai im Landesarchiv Baden-Württemberg aufgebaut.

Liste nennt mehr als 400 Einrichtungen

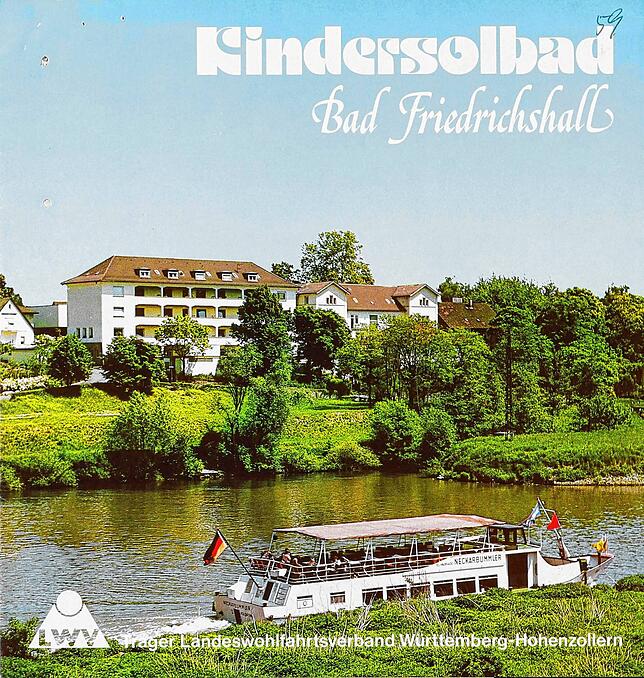

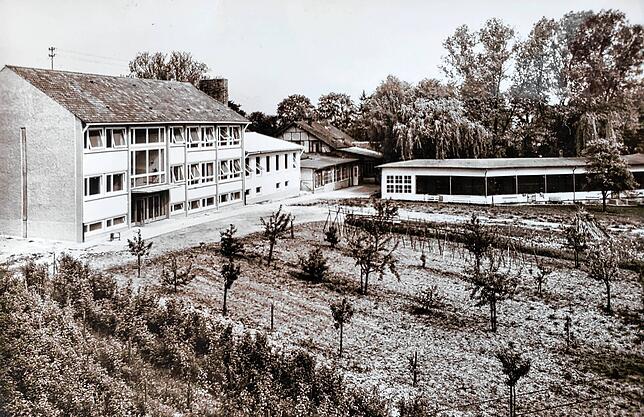

Ein erster Schritt für die persönliche Recherche von Betroffenen als auch für die wissenschaftliche Arbeit ist getan: Das Archiv hat eine Liste aller bisher bekannten Kinderkurheime in Baden-Württemberg online gestellt. Es umfasst mehr als 400 Einrichtungen zwischen Kraichgau und Bodensee, die zwischen 1949 und etwa 1980 betrieben wurden.

Viele der Einrichtungen – die sich „Kinderheim“, „Kindererholungsheim“, „Kinderkurheim“, Kindersanatorium“ oder „Jugendgenesungsheim“ nannten – lassen sich in Hotspots verorten. Größter von ihnen: Bad Dürrheim auf der Baar mit 19 Häusern, die meisten davon in privater Hand. Weiter Schwerpunkt mit drei bis vier Heimen: Königsfeld, Konstanz, Feldberg, St. Blasien, Titisee und Hinterzarten sowie Villingen-Schwenningen. Eine interaktive Karte mit allen Heimen finden Sie hier.

Es sind nicht nur die Namen der Heime gelistet, sondern auch die Adresse und wenn bekannt das Gründungs- und das Schließungsdatum. Auch der Name des Trägers – institutionell und privat – wird genannt und über die jeweilige Aktenlage informiert. Vieles ist noch lückenhaft, wird aber dem Kenntnisstand angepasst, etwa wenn frühere Kurkinder Angaben machen können. Seit Mai können sich diese mit Anfragen an das Landesarchiv wenden.

Heimaufsicht nicht bei allen Häusern

Denn das Wissen ist oft dünn. „Viele Ehemalige wissen noch nicht einmal, wie das Heim hieß, in dem sie waren“, sagt Corinna Keunecke, Historikerin beim Landesarchiv, auf Anfrage. Ihnen kann die neue Heimliste eine Hilfe sein. Für tiefere Recherchen müssen Ehemalige auf weitere Aktenfunde hoffen, die etwa beim Landesgesundheitsamt zu erwarten sind. Doch die Dinge sind kompliziert. Nicht alle Häuser unterstanden der Heimaufsicht. Das trifft meist für die Einrichtungen in privater Hand zu, die sich am lukrativen Geschäft mit der Verschickungsindustrie mit Masse beteiligten.

Bisher liegen dem Landesarchiv etwa 100 Anfragen von Ehemaligen vor. „Jeder, der uns schreibt, bekommt eine Antwort, aber wir müssen um Geduld bitten“, sagt Corinna Keunecke. Denn die Recherchen seien von Fall zu Fall „unterschiedlich komplex“. Daher bietet das Archiv auch Recherche-Workshops an.

„Man braucht einen langen Atem“

„Hier lernt man, wie Archive funktionieren, wo die Akten hinkommen und wie man sie finden kann“, sagt Keunecke. „Dafür braucht man einen langen Atem“, sagt die Wissenschaftlerin, die bei Anfragen auch enttäuschen muss, wenn nach persönlichen Unterlagen gefragt wird. „Diese sind die absolute Ausnahme.“

Dennoch bestehe durchaus Hoffnung. „Das eine Mal findet man fast nichts, und im anderen Fall gräbt man interessante Akten aus“, sagt Keunecke. So habe sie kürzlich Näheres über einen früheren Heimleiter ermitteln können. Die Quelle: Die Spruchkammer-Akten seines Entnazifizierungsverfahrens.