Stefanie Bremer ist Millionenerbin. „Ich gehöre zum reichsten ein Prozent in Deutschland“, sagt sie. „Eine unangenehme Erkenntnis, aber es ist so.“ Sie ist Gesellschafterin eines mittelständischen Familienunternehmens aus dem Raum Stuttgart. Das Unternehmen ist im Bereich Spezialmaschinenbau weltweit tätig.

Stefanie Bremer findet es ungerecht, dass sie das Geld, die Macht und den Einfluss, der mit ihrem Erbe einhergeht, einfach so bekommt. „Es gibt kein Recht auf Vermögen. Es ist auch nicht sinnvoll“, sagt Stefanie Bremer. „Wer Unternehmensanteile erbt, erlangt zum Beispiel Macht über Arbeitsplätze, Immobilien und hat Zugang zu Politikern.“ Ein Privileg, das Menschen, die nicht erben, verwehrt bleibe.

Privilegierte Kindheit in Stuttgart

Eigentlich heißt Stefanie Bremer anders. In der Öffentlichkeit tritt sie unter diesem Pseudonym auf. „Ich spreche nicht für das Unternehmen, deswegen möchte ich das ganz klar trennen. Es ist meine Meinung, nicht die des Unternehmens“, sagt sie.

Stefanie Bremer ist 35, nach dem Studium ist sie an den Bodensee gezogen. Aufgewachsen ist sie bei Stuttgart. „Meine Kindheit war eine Mischung aus bodenständig und privilegiert“, sagt Bremer. Sie wuchs mit ihrer Familie in einem Einfamilienhaus am Ende einer Sackgasse auf, die Eltern hatten eine Haushälterin. „Ich war nie auf einem Internat, wir haben auch keine Markenklamotten getragen“, erzählt Stefanie Bremer.

Mit 15 Jahren vom Erbe erfahren

Als Stefanie Bremer etwa 15 Jahre alt war, haben ihre Eltern das erste Mal von Gesellschafterversammlungen berichtet. Dann erst sei klar geworden, um welche Summen es gehe und dass sie selbst später einmal Zugriff darauf haben werde. „Ich war total überfordert. Ich dachte, das ist viel zu groß für mich und fühlte mich nicht fähig, der Verantwortung gerecht zu werden“, sagt Stefanie Bremer.

Sie habe sehr schnell den Wunsch verspürt, selbst etwas zu verändern. Stefanie Bremers Eltern ermöglichten ihr eine Zustiftung in die Bewegungsstiftung. „Dort entscheiden die privaten Stifterinnen und Stifter gemeinsam mit Aktivistinnen und Aktivisten, sowie Betroffenen demokratisch, welche Probleme wie angegangen werden müssen“, sagt Stefanie Bremer. „Es ist ein verbreiteter Irrglaube unter reichen Personen, dass sie als Nicht-Betroffene die besten Lösungen kennen.“

BASF-Erbin Marlene Engelhorn gründet Initiative

Mit den Geldern aus der Bewegungsstiftung werden etwa Projekte für bezahlbaren Wohnraum oder für bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr gefördert. Und aus dem Umfeld der Bewegungsstiftung ergab sich eine weitere Initiative: Stefanie Bremer gründete 2021 gemeinsam mit anderen vermögenden Menschen die Initiative Taxmenow, zu Deutsch: Besteuere mich jetzt.

Eine der Mitgründerinnen ist Marlene Engelhorn, Erbin des Chemiekonzerns BASF. Vergangenes Jahr machte Engelhorn mit einer Entscheidung Schlagzeilen: Sie ließ 25 Millionen Euro ihres Vermögens durch einen Bürgerrat in Österreich an Organisationen und Vereine verteilen.

Unterwegs bei SWR und ZDF

Die Gründer von Taxmenow beschäftigen sich mit dem Thema Vermögensungleichheit. „Als wir Taxmenow gegründet haben, war klar: Die Diskussion wird mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn Reiche ihre Privilegien anprangern“, sagt Stefanie Bremer. Das Ziel von Taxmenow: Vermögensungleichheit soll durch eine gerechtere Steuerpolitik ausgeglichen werden.

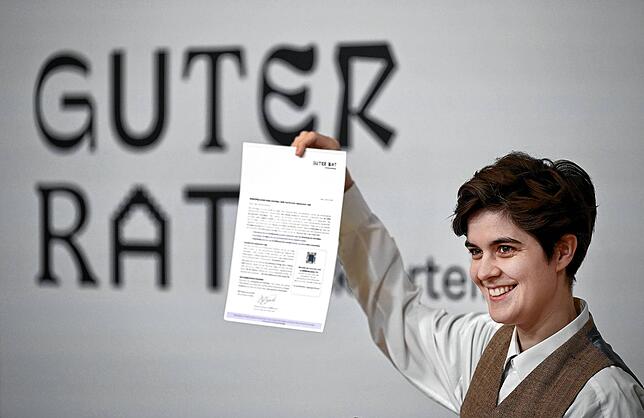

Dafür suchen die Initiatoren die Öffentlichkeit: Es gibt unzählige Berichte über Stefanie Bremer und den Verein. Sie trat bereits mehrfach im SWR auf, das ZDF sendete im Januar eine Reportage, bei der Stefanie Bremer nach Davos zum Weltwirtschaftsforum begleitet wurde.

Die Vermögenden, die sich bei der Initiative engagieren, haben drei konkrete Forderungen. So soll etwa die Erbschafts- und Schenkungssteuer erneuert werden. Außerdem will Taxmenow, dass die Vermögenssteuer, die in Deutschland seit 1997 ausgesetzt ist, reformiert werden soll. Und es soll effektiver gegen Steuerhinterziehung vorgegangen werden.

Vermögen in Deutschland ist ungleich verteilt

Wichtig ist den Initiatoren, dass sich ihre Forderungen auf sehr große Vermögen und Erbschaften beziehen: „Es geht uns nicht um den kleinen Häuslebauer oder den Handwerksbetrieb. Es geht um Menschen, die ein großes Millionen- oder sogar Milliardenvermögen besitzen“, sagt Stefanie Bremer.

Laut dem Netzwerk Steuergerechtigkeit betrug der durchschnittliche Steuersatz auf Schenkungen über 20 Millionen Euro im Jahr 2021 gerade einmal 2,2 Prozent. Das liegt an vielen Ausnahmen und Schlupflöchern – hier möchte Taxmenow etwas ändern.

Viele Menschen würden sich in der Vermögensverteilung in Deutschland falsch einordnen. Taxmenow bezieht sich dabei auf Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaft und der Bundesbank. Eine aktuelle Erhebung stammt aus dem November 2024. Laut Sozialbericht der Bundeszentrale für politische Bildung besitzen die reichsten zehn Prozent in Deutschland 56 Prozent des Gesamtvermögens.

Eine reformierte Erbschafts- und Vermögenssteuer würde daher gar nicht die breite Bevölkerung treffen, sagt Stefanie Bremer. Zumal Taxmenow außerdem anprangert, dass Steuerprivilegien für Vermögende nur deshalb möglich seien, da es hohe Steuern auf Lohnarbeit gebe: „Die einen haben Steuern, die anderen Privilegien“, sagt Stefanie Bremer.

Eigenheim am Bodensee

Neben ihrer Arbeit für Taxmenow arbeitet Stefanie Bremer auch als Nachhaltigkeitsmanagerin für Unternehmen. „Ich bin seit 15 Jahren berufstätig“, sagt sie. „Das ist auch wichtig für meinen Selbstwert.“ Bremer hat BWL und Nachhaltigkeit studiert. Ihr Millionenerbe spielt in ihrem Alltag kaum eine Rolle. Es zeige sich am ehesten daran, dass sie sich ein Eigenheim leisten kann.

An ihrem Leben am Bodensee mag Stefanie Bremer die diverse Landschaft: „Man ist so schnell in den Alpen, im Allgäu oder eben am See. Ich mag‘s lieber ländlich.“ Bremers Familie sieht ihr Engagement gespalten. Es gebe eine Bandbreite an Meinungen zu dem Thema, sagt sie. Sie konzentriere sich darauf, mit den Familienmitgliedern zu diskutieren, die offen für Veränderungen seien.

Für Taxmenow wünscht sich Stefanie Bremer, dass das Thema Vermögensungleichheit gesellschaftlich stärker in den Vordergrund rückt. Und dass es politisch angegangen wird: „Der Auftrag für Volksvertreter sollte es sein, für die Mehrheit zu sprechen, nicht für die Minderheit.“