Energie aus dem Eckerwald

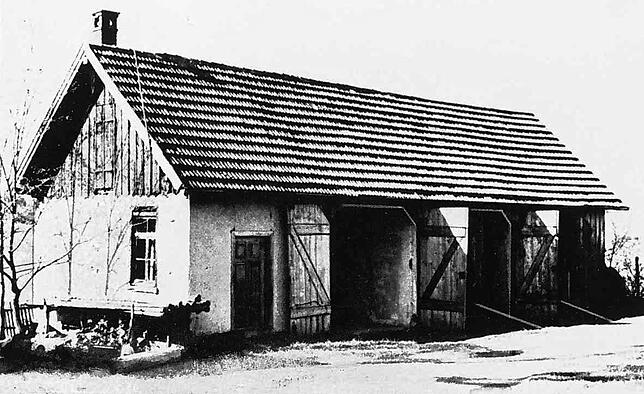

Wer den versteckten Schauplatz am Rand einer Landstraße nicht kennt, wird unweigerlich daran vorbeifahren. Im Eckerwald sollten KZ-Häftlinge in den letzten Monaten des Dritten Reiches unter strenger Aufsicht neuartige Anlagen betreiben, die Schweröl aus dem Ölschiefer pressten.

Der verzweifelte Versuch, aus Ölschiefer den begehrten Treibstoff für die Panzer und Lastwagen zu gewinnen, war ein Teil des sogenannten „Unternehmens Wüste“. Dabei sollten kriegswichtige Rohstoffe, zu denen das Deutsche Reich keinen Zugang mehr hatte, durch inländisches Material ersetzt werden.

Die Reste der aufwändigen Apparate stehen bis heute in dem Wäldchen zwischen Zepfenhan und Schörzingen an der Grenze des Landkreises Rottweil. Lange standen sie unbeachtet im Wald. Bäume und Moos überwucherten die dicken Betonmauern und Becken, die man 1943/1943 zur Energiegewinnung gebaut hatte.

Durch einen Geschichtspfad sind sie inzwischen erschlossen und durch Schrifttafeln erklärt. Skulpturen des Künstlers Siegfried Haas verdichten die Aura des Ortes.

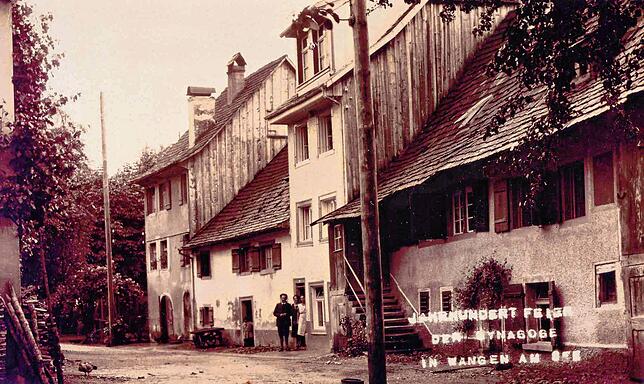

Juden auf der Höri

Im Westen des Landkreises Konstanz lebten Juden und Christen jahrzehntelang friedlich nebeneinander. Sie gratulierten sich zu Weihnachten – und umgekehrt zum jüdischen Neujahrstag. Das Landjudentum auf der Höri lässt sich an vier Gemeinden studieren: Randegg, Wangen, Worblingen und Gailingen, in diesen Dörfern stellten Juden zeitweise die Hälfte der Bevölkerung. Durch die NS-Diktatur wurde blühendes Leben ausgelöscht.

Hervorragend dokumentiert ist diese wechselhafte Geschichte im ehemaligen jüdischen Schulhaus in Gailingen. Das stattliche Gebäude diente der jüdischen Gemeinde damals als Schulhaus, in dem auch die Dienstwohnung des Rabbiners lag.

Die Ausstellung dort dokumentiert nicht nur das jähe Ende jüdischen Lebens, sondern auch die guten Zeiten, welche die badischen Juden nach der Judenemanzipation im Großherzogtum erlebten. Erinnert wird auch an einen ihrer wichtigsten Vertreter: den Rechtsanwalt und Schriftsteller Jacob Picard (1883-1967).

Produktion im Stollen

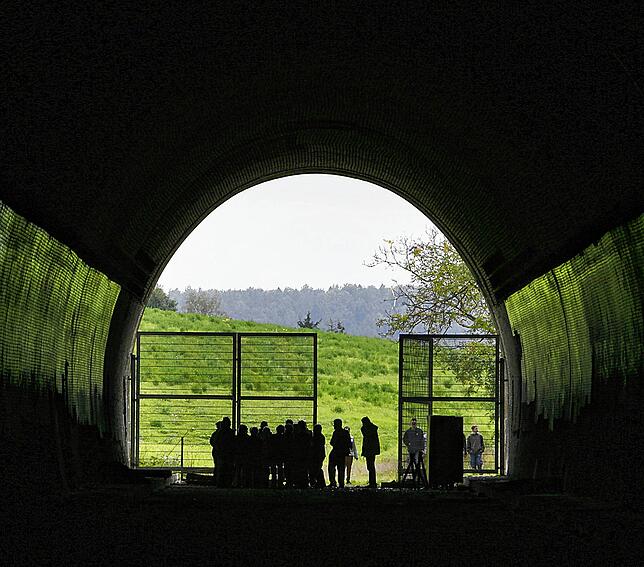

Im Lauf des Krieges war Friedrichshafen mehrfach aus der Luft angegriffen worden. Firmen, die für die Rüstung wichtig waren, waren immer weniger in der Lage, genügend Nachschub zu liefern. So kam der Vorschlag auf, Motoren und Getriebe unterirdisch zu produzieren. Der weiche Molassefels bei Goldbach (westlich von Überlingen) schien dafür geeignet.

Der Goldbacher Stollen sollte ursprünglich eine Produktionsfläche von 100.000 Quadratmeter bereitstellen, am Ende waren es 40.000 Quadratmeter. Die Firmen Maybach (Motorenbau), Zahnradfabrik Friedrichshafen und die Dornier-Werke sollten hier produzieren. Der Bau des Stollens und seiner Seitengänge war gefährlich, 243 KZ-Häftlinge starben. Sie waren im KZ-Außenlager Aufkirch untergebracht, das zu Dachau gehörte.

Unter unmenschlichen Bedingungen mussten sie den Stollenbau vorantreiben. Dabei waren sie häufigen Felsstürzen ausgesetzt. Der Stollen ist mittlerweile erschlossen, er kann nach Vereinbarung besichtigt werden.

Euthanasie in Grafeneck

Die Euthanasie bedeutet im Wortsinn „schöner“ oder „guter“ Tod. Was das NS-Regime Menschen mit einer Behinderung zufügte, ist bis heute schwer zu begreifen. Geistig oder körperlich behinderte Menschen wurden ermordet; meistens wurde dafür Gas eingesetzt. Im damaligen Südwesten war Grafeneck auf der Schwäbischen Alb als zentraler Ort für die Mordaktion ausgesucht worden. Dafür wurden die Behinderten von grauen Bussen abgeholt – aus Heimen und großen Psychiatrien.

Insgesamt 120.654 Menschen aus verschiedenen Anstalten verloren in Grafeneck ihr Leben. Auch die Psychiatrie Reichenau war davon betroffen: 508 Patienten der Psychiatrie wurden in den Jahren 1940/41 unter den Augen von Ärzten und Betreuern dort abgeholt, in die Busse verladen und nach Grafeneck gefahren. Dort erwartete sie der sichere Tod.

Seit 1988 erinnert ein Denkmal auf dem Gelände des ZfP Reichenau an die Verbrechen an wehrlosen Menschen.

Zwangsarbeit in Singen

„Es gab wohl kein Dorf im Hegau, in welchem nicht polnische oder ukrainische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter tätig waren“. Das schreibt der im vergangenen Jahr verstorbene Heimatforscher Wilhelm Waibel, der für seine Heimatstadt Singen dieses düstere Kapitel aufgearbeitet hat. Noch mehr als die Landwirtschaft profitierten große Firmen in Singen von der unbezahlten Arbeit.

Knapp 3000 Menschen aus Osteuropa hielten Unternehmen wie Maggi, die Aluminiumwerke oder Georg Fischer am Laufen. Sie waren in 20 Lagern untergebracht, darunter auch das Gasthaus Kreuz. Die Zustände dort waren erbärmlich.

Die Weißrussin Sinaida Dorofejeva erinnert sich: „Wir waren erschöpft. Die Baracken waren von einem festen Zaun umgeben; oben war Stacheldraht, es gab Türme und Wachen.“ Das größte der Lager im Industriegebiet wurde von den französischen Besatzern umgewidmet: Es diente nach der deutschen Kapitulation als Internierungslager für deutsche Soldaten. Diese bauten eine Kapelle, die heute wieder benutzt wird. Die Theresienkapelle dient als wichtiger Erinnerungsort an Zwangsarbeit. Ein Verein bewahrt das Andenken bis heute.

Flugzeugbau in Leonberg

Auch der Flugzeugbauer Messerschmitt in Augsburg war von den Luftangriffen der Alliierten schwer getroffen. Händeringend suchte die Wehrmacht nach einem sicheren Ort für die Produktion – und stieß auf den Engelberg-Autobahntunnel. Er war damals noch neu. Die beiden parallel verlaufenden Röhren der damaligen Reichsautobahn wurden für den Verkehr gesperrt. Damit wurde eine Fläche von 12.000 Quadratmeter für Produktion und Lager frei.

Ab 1944 mussten dort etwa 1000 Häftlinge im Zweischichtbetrieb arbeiten. Jede Schicht dauerte zwölf Stunden, einen freien Tag gab es nicht. Sie waren gezwungen, an sieben Tagen in der Woche an den Tragflächen der Messerschmitt-Jagdflugzeuge zu arbeiten. Nachweislich verloren dabei 389 ihr Leben, auch wegen der katastrophalen Unterbringung und mangelnder Hygiene.

Am 2. April wurde die Produktion eingestellt, drei Wochen später besetzten französische Soldaten den Ort. Sie fanden zerstörte Anlagen und verwüstete Baracken vor.

Terror in der Hauptstadt

Das „Hotel Silber“ in Stuttgart diente als Zentrale der Gestapo für Württemberg und Hohenzollern. Der zunächst harmlos klingende Name „Hotel Silber“ galt als Chiffre für Terror und die allgegenwärtige Angst vor Denunziation. Bereits seit 1928 diente der mehrstöckige Bau, der sich in der Nähe des Alten Schlosses befindet, als Sitz einer landesweit tätigen Politischen Polizei.

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten beteiligte sich deren Mitarbeiter willig am Aufbau der Diktatur. Vom „Hotel Silber“ aus wurden die Gegner des Regimes überwacht und verfolgt.

Einer von ihnen war der württembergische Staatspräsident Eugen Bolz, der vorgeladen und misshandelt wurde. Im Keller des Gebäudes befanden sich Gefängniszellen; der SPD-Politiker Kurt Schuhmacher war dort inhaftiert. Auch die Verschleppung der jüdischen Deutschen war hier geplant worden. Nach 1945 wurde das „Hotel Silber“ der kommunalen Kriminalpolizei übergeben.

Seit 2018 dient es als Erinnerungszentrum. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg betreibt es als einen Ort des Lernens.