Da hängt sie nun, im ersten Stock des Vineums Bodensee, des Weinmuseums in Meersburg: die ausladende Flurkarte aus der Barockzeit, geschmückt mit einem fantasievollen Wappen oben rechts. Das wilde Umland, dargestellt als ein nur mit Weinlaub bekleidetes Paar, hält und umfängt die befestigte Stadt.

„2100 Einzelparzellen sind darauf gekennzeichnet, verteilt auf über 100 Grundherren“, erklärt Christine Johner, Kulturamtsleiterin Meersburgs und selbst Historikerin. Ergänzt wurde die Flurkarte durch ein dickes Urbar, ein Grundbuch, in dem festgehalten wurde, wem was gehörte und welche Güte an Wein darauf erzielt werden konnte. Entsprechend wurden die Abgaben festgesetzt.

„Lustgarten“ und „Hurenwadel“ gibt es nicht mehr

„Die besten Lagen um 1700 sind bis heute die besten Lagen“, betont Johner und verweist auf die Lagen Jungfernstieg und Bengel. Diese beiden, genau wie der Lerchenberg, sind im Besitz des Staatsweingutes Meersburg, dem Rechtsnachfolger der Fürstbischöfe, und sie werfen weiterhin gute Erträge ab. Den „Lustgarten“ und die „Hurenwadel“ gibt es leider nicht mehr – zu schön diese Namen, die der Fantasie allerlei Raum lassen.

Johner verweist zudem auf die Lage Rieschen, direkt unterhalb des Staatsweingutes und zum See hin gelegen. Sie ist eine der höchsten Rieslinglagen Deutschlands, mit einem speziellen Mikroklima hinter den hohen Mauern des ehemals fürstbischöflichen Marstalles: „Dort wächst ein sehr feiner und spannender Riesling“, sagt Johner, die inzwischen auch eine Ausbildung zur Weinkulturführerin Bodensee abgeschlossen hat.

Die Haltnau gehört den Konstanzern

Wer in die Knie geht und gute Augen hat, entdeckt ganz unten, direkt am See gelegen, die Nummer 10524: das Flurstück der Haltnau, das bis heute eine Sonderstellung unter den Meersburger Lagen einnimmt. Denn es gehört den Konstanzern, ein Filetstück unter den Weinbergen, und das bereits seit dem Jahre 1272.

Damals vermachte der Konstanzer Bürger Ulrich Sommeri seinen 11 Hektar großen Weinberg „Halthuon“ samt Oberhof dem Konstanzer Heilig-Geist-Spital. Unter der Auflage, dass das Spital seiner Frau Adelheid nach seinem Tod jährlich 20 Eimer Wein, rund 1400 Liter, schicken sollte. Eine Rente gewissermaßen, denn der Wein war übliches Handelsgut und Zahlungsmittel.

Wein hieß Reichtum

Der Wein bedeutete Reichtum für die Grundherren und regelmäßige Einkünfte. Denn entsprechend der Lage und Güte der Reben wurden die Abgaben festgesetzt. In erster Linie waren das die Fürstbischöfe von Konstanz, zugleich kirchliche als auch weltliche Herrscher, aber auch Klöster, Stiftungen und private Eigentümer, darunter wohlhabende Beamte.

Die historische Flurkarte wurde 1700 auf Anregung von Fürstbischof Marquard Rudolf von Rodt gefertigt, nachdem es zu Beschwerden der Meersburger Bürgerschaft gekommen war. Jahrzehntelang hing dieses äußerst gut erhaltene Original beim Ratssaal von Meersburg, bevor sie ins Vineum kam.

Die Bauern waren extrem abhängig

Christine Johner erläutert den Zusammenhang: „Die Besitzverhältnisse waren ein wichtiger Aspekt. Sie zeigen, wer die Herren des Weines waren. Das waren auch diejenigen, die den Wein einlagern und dadurch später im Jahr bessere Preise erzielen konnten.“

Der einfache Rebbauer hingegen war extrem abhängig vom Dienstherren. Zunächst musste er die Frondienste im Weinberg der Dienstherren leisten, bevor er sich seinen eigenen Reben zuwenden konnte. Die waren meist von minderer Qualität und mussten direkt nach der Ernte verkauft werden, zum amtlich festgelegten Mittelpreis.

Willkür und Ausbeutung

Um über das Jahr zu kommen, musste der Rebbauer wiederum Kredite aufnehmen, die sich die Herren teuer bezahlen ließen. Viel Raum für Willkür und Ausbeutung. So war das Urbar ein erster Schritt, dem Ausufern der Abgaben Einhalt zu gebieten.

Christine Johner betreute die jüngste Umgestaltung des Museums: Das Altstadthaus war ursprünglich das Heilig-Geist-Spital von Meersburg. Unten dominiert ein mächtiger Torkel von 1607, unverrückbar; die oberen Räume dienten als Pfründnerstuben, in denen Betuchte ihren letzten Lebensabschnitt verbringen konnten. Berühmter Bewohner war Franz Anton Mesmer, Arzt und Heiler, 1815 starb er im Haus.

Die Meersburger beneideten die Konstanzer

So wie sich vieles im Lauf der Zeit zurechtrücken lässt, entlarvt auch die Geschichtsforschung die vielfach erzählte Sage der „hässlichen Wendelgard“: Sie gilt heute als literarische Antwort auf den Neid der Meersburger Bürger auf den Konstanzer Schatz der Haltnau.

Denn 1272, zum Zeitpunkt der Stiftung des Konstanzers Ulrich, gab es noch kein Heilig-Geist-Spital in Meersburg: Ulrich Sommeri hatte gar keine andere Wahl, als seinen Weinberg in „Halthuon“ der Konstanzer Stiftung zu überlassen. Denn die besteht nachweislich seit 1225. Sie ist Deutschlands älteste und durchgängig bestehende Spitalkellerei und verfügt neben der Haltnau über weitere einträgliche Lagen – wie die Sonnenhalde auf Konstanzer Gemarkung.

Die Geschichte der hässlichen Wendelgard

Schöner als die historische Wahrheit klingt die Sage: Die letzte Besitzerin des großen Rebguts Haltnau war das Edelfräulein Wendelgard von Halten, die letzte ihrer Familie. Sie wurde gemieden, da ihr Äußeres das Gegenteil ihres Inneren und ihrer vornehmen Herkunft gewesen sein soll. Mit einem Höcker und einer Art Schweinerüssel soll sie derart missgestaltet gewesen sein, dass sich sogar die Dienstleute von ihr abwandten.

So entschloss sie sich zur Verpfründung ihrer Güter – wenn der Bürgermeister oder ein Ratsherr täglich mit ihr speisen und sie in der „Chaise“, der Kutsche, ausführen würden. Die Meersburger hätten das Angebot unter Spott verschmäht, heißt es in vielerlei Überlieferungen. Sie wollten mit ihr weder Tisch noch Tafel teilen, geschweige denn mehr. Die Konstanzer indes akzeptierten den Handel – und erfreuen sich des Besitzes noch heute.

Peter Lenk hat ihr ein Denkmal gesetzt

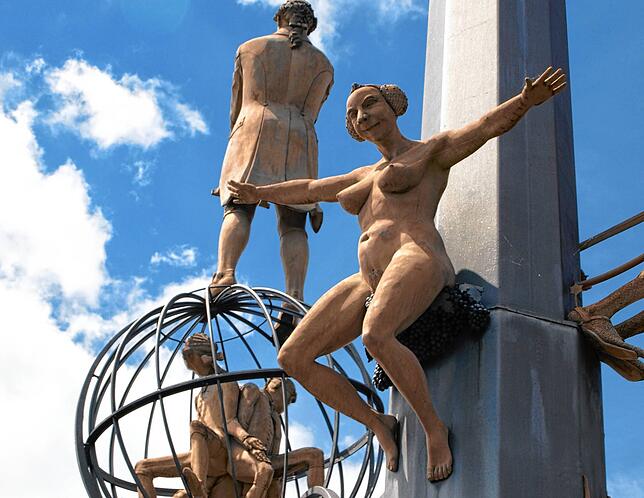

Der Künstler Peter Lenk hat der hässlichen Wendelgard ein Denkmal gesetzt. Auf seiner „Magischen Säule“ unten am Hafen reitet sie in halber Höhe: auf einem Berg von Trauben, die Beine wenig damenhaft gespreizt. Ein rundes Bäuchlein und wohlgeformte Brüste, darüber aber die legendäre Schweineschnauze. Zum See streckt der Magnetiseur Mesmer ein Hufeisen. Und dahinter wächst der gute Wein, in den besten Lagen, bis heute.