Barbara Zander (65) hat eine lange blasse Narbe am Handgelenk. Sie erinnert sie an das, was sie als fünfjähriges Kind als einen Alptraum erlebte: eine sechswöchige Kur im Heim „Villa Dedié“ in Königsfeld im Schwarzwald im Jahr 1964 oder 1965.

Das genaue Jahr weiß die Frau aus Bad Cannstatt heute nicht mehr. Aber wie sie in Angst und Panik gegen eine Fensterscheibe schlug, das Glas zersprang und ein Splitter sie verletzte, das weiß sie noch, als wäre es gestern gewesen.

Zwei Jahre Aufarbeitung

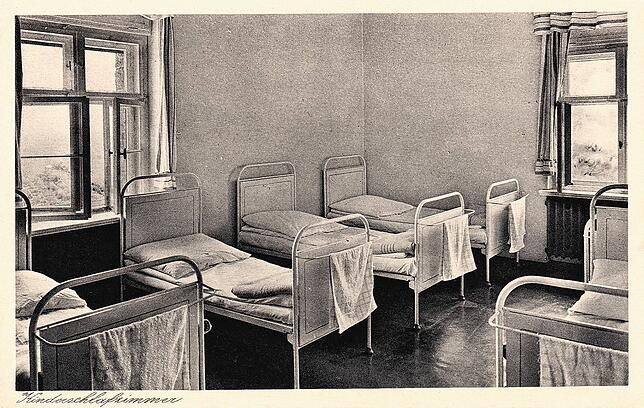

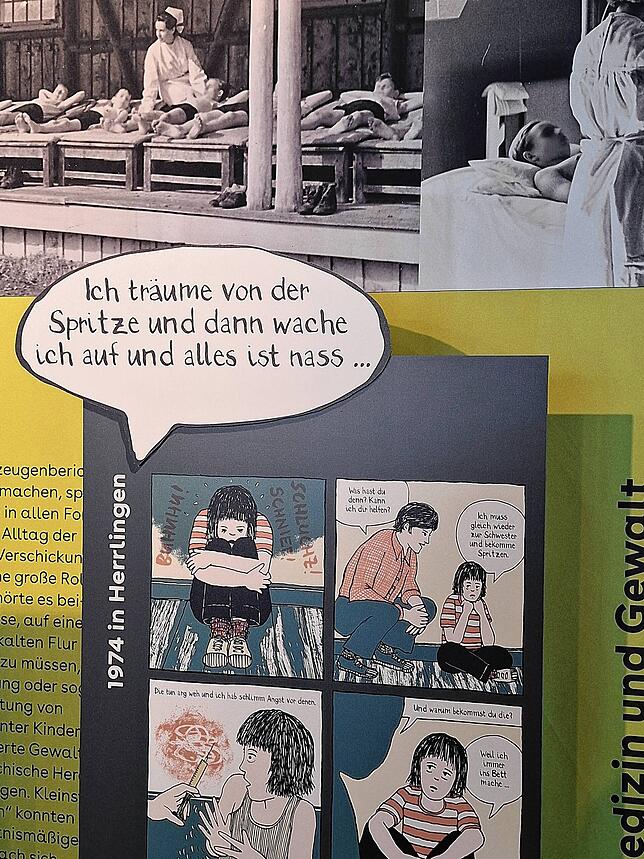

Jetzt steht Barbara Zander im blauen Kostüm im Foyer des Stuttgarter Landesarchivs. Zwei Jahre lang hat sich dort eine Arbeitsgruppe mit der Kinderkur-Verschickung in Baden-Württemberg befasst und legt nun Ergebnisse vor, begleitet von der Eröffnung einer Ausstellung, die in Bild- und Texttafeln ein dunkles Kapitel der deutschen Sozial- und Medizingeschichte durchleuchtet.

Das Interesse ist groß, Wissenschaft, Behörden, Archive und Träger von früheren Kurheimen sind zugegen, mehr als 160 Expertinnen und Historiker – und auch frühere Kurkinder wie Barbara Zander und Bettina Rosenberger (61) aus Fellbach. Sie wurde 1975 in die „Bergklause Maria Frieden“ bei Zell im Wiesental im Schwarzwald verschickt.

Was beide Frauen in der Kinderkur an Strenge und Gewalt erlebten, war in Familien und Öffentlichkeit für Jahrzehnte tabu. „Man hat auch mit den Eltern darüber nicht gesprochen, sondern sich angepasst“, sagt Bettina Rosenberger dem SÜDKURIER.

Seit mehreren Jahren ist das anders, frühere Kinderkur-Verschickte vernetzen sich, tauschen sich aus, äußern sich vor Kameras, forschen selbst in Archiven nach. Wie auch Barbara Zander. Sie wollte im Königsfelder Stadtarchiv Näheres über das „Haus Dediè“ erfahren. Wie sie berichtet, zeigte man sich aber weder dort noch im Rathaus kooperativ. „Meine Fragen nach Unterlagen wurden abgeblockt“, sagt Zander.

Altnazis in den Kinderkurheimen

Schweigen statt Aufklärung und Hilfe? Gerald Maier, Präsident des Landesarchivs, nennt die Kinderkuren ein „lange tabuisiertes Thema“. Für Maier ist es der Druck der Betroffenen, die an Medien und Öffentlichkeit gegangen sind, der dazu führte, dass das Thema im politischen Raum angekommen ist.

Ehemalige Kurkinder hätten zu Recht auf strukturelle Mängel hingewiesen, „wie die fehlende Entnazifizierung in den Erholungsheimen und die teilweise weit über den damaligen Zeitgeist hinausgehende Gewalt“.

Gewalt hat auch Bettina Rosenberger erlebt. Sie spricht von Essenszwang mit Erbrechen, Zensur beim Briefeschreiben an die Eltern, von Eingesperrtsein und einem Regiment, das Schlafen auf Befehl auch in der Mittagspause anordnete.

Wie Barbara Zander gehört sie zu den vielen Ehemaligen, die den Ort ihrer Erlebnisse später nochmals aufgesucht haben. Die „Bergklause“ fand sie in vermülltem Zustand vor, was sie fragen lässt: „Wurden auch wir damals wie Abfall in die Kur abgeschoben?“

Zu wenig Geld, zu wenig Personal

Vor allem in den 60er- und 70er-Jahren war unter Eltern die Nachfrage nach einer Heimerholung hoch. Ärzte, Krankenkassen, institutionelle und private Träger wirkten daran mit, das lukrative Kinderkurgeschäft zu fördern.

Die Geldmittel wurden sparsam eingesetzt. Das führte laut Projektleiter Christian Keitel zu teilweise „untragbaren Zuständen“ in den Heimen, wo sich finanzielle Knappheit mit Personalmangel verschränkte, „was Vernachlässigung und Gewalt den Weg bahnte“.

Wo zu viele Kinder von wenigen betreut werden mussten, wurde ein hartes Regiment für unerlässlich gehalten. Keitel schätzt die Zahl der Kinder, die in ein Kurheim in Baden-Württemberg kamen, auf eine Million zwischen 1950 und 1980. Für rund die Hälfte von ihnen, vermutet er, war der Aufenthalt mit Gewalterfahrung verbunden.

Die Ergebnisse der bisherigen Forschung sind in einem Band des Landesarchivs zusammengefasst. Sowohl für Christian Keitel als auch für Landesarchiv-Präsident Maier steht fest, dass die Aufarbeitung nach Auslaufen des Projekts nicht abgehakt werden darf.

Man habe bisher Grundlagenforschung geleistet – etwa durch Erstellen eines Heim-Verzeichnisses, in dem inzwischen (Stand: Ende September 2024) fast 480 Häuser gelistet sind. Jetzt gelte es, die Forschung voranzutreiben.

Für die Forschung gibt es noch viel zu tun

Der Bielefelder Historiker Hans-Walter Schmuhl skizziert in Stuttgart, wo Licht in den „Anstaltskosmos“, wie er das Heimsystem nennt, gebracht werden muss: der Einfluss der im 19. Jahrhundert entwickelten Kinderheilkunde, liberalisierende Veränderungen durch die 68er-Zeitenwende, ein Vergleich mit den DDR-Heimeinrichtungen und die Hinwendung zu einer europäischen Perspektive.

Hier ruhe ein „großes Forschungspotenzial“, nicht nur für die Wissenschaftler, sondern auch für die ehemaligen Verschickungskinder. Für deren Recherchen hat das Landesarchiv eine Handreichung erarbeitet – für Betroffene wie Barbara Zander und Bettina Rosenberger eine wertvolle Hilfe.

Buchtipp: Freude und Erholung? Kinderverschickung in Baden-Württemberg 1949-1980, hrsg. von Christian Keitel u.a., 188 Seiten mit Bildern und Tabellen, ISBN 978-3-7995-9599-5, 18 Euro

Die Ausstellung

Sie kann im Foyer des Landesarchivs Baden-Württemberg, Konrad-Adenauer-Straße 41 in Stuttgart, vom 4. Oktober bis zum 6. Dezember 2024 besucht werden. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 8.30 bis 17 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 19 Uhr, Freitag 8.30 bis 16 Uhr