In sanften Bögen sucht sich der Weg seine Spur durch den Wald. Dass hier vor mehr als hundert Jahren jeder Quadratmeter umkämpft war, Granateinschläge den Boden umpflügten und von Bäumen nur tote Stangen zurückließen, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Die Natur hat sich den Wald mit kraftvollem Baumwuchs längst zurückgeholt, und die Kronen der mächtigen Buchen dämpfen das Tageslicht.

Hart links ab. Plötzlich geht es auf verwaschenem Pfad bergan. Die Spuren, die ein Bagger hier im April hinterließ, hat der Regen mitgenommen. Die Gruppe muss Baumstämme überwinden, die in der Absicht quergelegt wurden, motorisierte Militaria-Sammler abzuschrecken.

Ein gemeinsamer Feind

Französische Gendarmen, Forstmänner, Archäologen, Vertreter von Behörden und Verbänden fassen mit festem Schuhwerk auf sandigem Boden Tritt. Wie sie hat sich auch die Delegation des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit Schnaken-Abwehrmittel imprägniert. Franzosen und Deutsche haben jetzt einen gemeinsamen Feind.

Und ein gemeinsames Ziel. Sie wollen die Bemühungen fortsetzen, etwa 200 vorwiegend badische Gefallene des Konstanzer Reserve-Infanterieregiments (RIR) 111 aus dem Winterbergtunnel zu bergen, wo sie im Mai 1917 ums Leben kamen. Eine Liste der vermissten Soldaten finden Sie hier. Genau hier, jedoch tief im Sand versteckt, liegt der Eingang, beim französischen Artilleriebeschuss verschüttet wurde.

Im April hatten Munitionsfunde und rutschende Sandmassen zum Abbruch der Arbeiten genötigt. „Was uns allen sehr leid getan hat“, sagt Dirk Backen, der neue Generalsekretär des Volksbundes. Er sagt das nicht allein zu seinen deutschen Begleitern oder dem Redakteur des SÜDKURIER, sondern zu allen. Daher wird jeder Satz ins Französische übersetzt. Freundschaft fängt bei der Sprache an.

Der Wert dieser Freundschaft wird deutlich, wenn man sich auf die Route des Chemin des Dames (Damenweg) macht, die als früherer Kriegsschauplatz gut ausgeschildert ist, damit man die Denkmäler und Soldatenfriedhöfe leicht findet. Sie reihen sich in der Gegend wie an einer Perlenschnur aneinander. Hier die dichten Reihen weißer französischer Grabkreuze, wenige Kilometer weiter die gedrungenen Granitkreuze für die deutschen Gefallenen.

Es sind französische Mitarbeiter des Volksbundes, die hier die Verantwortung tragen. Seit Jahrzehnten. Dirk Backen hat am Morgen ein Verdienstkreuz an eine Brust geheftet. Versöhnt sind Franzosen und Deutsche schon lange. Heute geht es um Freundschaft.

Das bedeutet auch, die Sondierung am Winterberg naturschonend zu gestalten und die Interessen der Forstleute zu wahren, die jetzt unter den Waldgängern sind.

Volksbund-Abteilungsleiter Arne Schrader richtet sich vor allem an sie, wenn er drei mögliche Handlungsoptionen erläutert: die Suche nach anderen Zugängen im Hang (die weitere Bäume das Leben kosten könnte), eine erneute Bohrung durch das Kalkgestein des Berges (im April brach der Bohrer) oder der Einsatz einer Horizontalbohrmaschine. „Dann können wir entlang der Schienen bohren, auf die wir bei den Grabungen im April gestoßen sind“, erklärt Schrader.

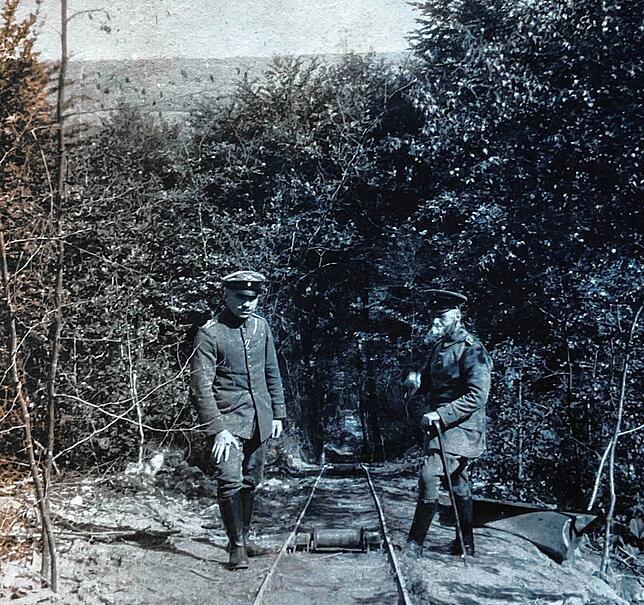

Die Reste der kleinen Versorgungsbahn sind tatsächlich ein Geschenk in diesem Ringen um einen Tunnel-Zugang. Denn ohne Zweifel steht fest: Sie führen direkt in den Stollen hinein. Durch drei Messungen konnte die Steigung bestimmt werden, weswegen man beim Volksbund sicher ist, nach etwa 50 Meter Bohrung im Sand den Hohlraum zu erreichen. „Dessen Lage und Richtung wurde durch geo-elektrische Messungen bereits festgestellt“, teilt Arne Schrader mit und hält Detailzeichnungen parat, die die Situation quasi im Röntgenblick darstellen.

Es liegt in der Luft: Für das Verfahren werden sich die deutschen Experten im Lauf des Nachmittags entscheiden. Doch jetzt, vor dem gerade abgelegten Gedenk-Kranz mit Schleife, möchte der Volksbund den französischen Partnern keine einsame Entscheidung vor die Nase halten.

Die Forstleute können Fragen stellen über das Wie und Was dieser ungewöhnlichen Idee, deren Umsetzung einer Premiere in der Kriegsgräbersuche wäre. Immerhin wiegt die Maschine 18 Tonnen und braucht die Material- und Wasserversorgung durch einen Lkw, der in den Wald fahren muss.

Kamera soll den Tunnel erkunden

Winfried Leusbrock, Geschäftsführer Firma geo-Radar NRW aus Heek bei Münster ist bei der Waldbegehung ebenfalls dabei und auf die Fragen präpariert. „Wir werden eine Pilotbohrung durchführen“, sagt der Fachmann und erklärt, was passiert: Damit eine stabile Röhre entsteht, durch die man ein Kabel mit Kamera in den Tunnel führen kann, wird der entstehende Hohlraum beim Rückzug des Bohrkopfs mit Bentonit und 400 bar Druck ausgekleidet. „Das ist ein Tonmaterial, das auch in der Natur vorkommt“, sagt Leusbrock. Für die Dauer der Bohrung durch die 50 Meter Sand setzt er eine Stunde an.

Zunächst viel Sand und dann hartes Gestein? Wie es zu diesem Gegensatz kam, erklärt Jean-Yves Desfosses, leitender Archäologe der DRAC, die in Frankreich für die Denkmalpflege zuständig ist. „Vor etwa 100 Millionen Jahren gab es hier ein Meer, von dem die Kalkablagerungen stammen“, sagt Desfosses. Der Sand habe sich durch Erosion auf dem Kalk abgelagert. Für die deutschen Soldaten war die Aufgabe einfach: „Sie schaufelten sich durch den Sand und trieben dann relativ schnell den Stollen in das Kalkgestein.“ Vermutlich sei jener gut erhalten.

Ex-Minister in diplomatischer Mission

Es geht indes an diesem Tag nicht nur um Technik und Geologie, sondern der deutsch-französische Ortstermin hat auch den Charakter einer diplomatischen Mission. Denn es ist die Politik, die letztlich über alles Weitere entscheidet. Daher hat sich auch der frühere baden-württembergische Justizminister und CDU-Politiker Guido Wolf der Volksbund-Delegation angeschlossen – jetzt in der Funktion des Chefs des baden-württembergischen Landesverbands des Volksbunds. Wolf sieht sich als Interessenvertreter derjenigen Bürger, die unter ihren Vorfahren einen Soldaten haben, der im Tunnel gestorben sein könnte.

Wer legte den Tunnel an?

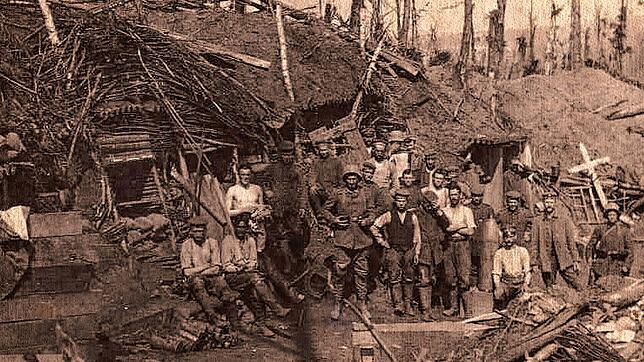

Ungeklärt ist indes, wer den Winterbergtunnel anlegte und so benannte. Möglich ist, dass Bergleute aus dem Sauerland diesen gestreckten Bunker anlegten, es könnten aber auch Männer aus dem Erzgebirge gewesen sein. Welcher Aufwand am Chemin des Dames getrieben wurde, um ganze Lazarette, Stäbe und Depots unter die Erde zu verlegen, zeigt sich bei einer Besichtigung der „Drachenhöhle“, mit dem Auto keine fünf Minuten vom Winterberg entfernt. Hier enstand ein labyrinthisches Gang- und Kavernen-System mit Stromversorgung.

Kuriose Fußnote: Deutsche und Franzosen hausten gemeinsam in der Drachenhöhle, durch schnell hochgezogene dicke Mauern getrennt. Heute hat die Gemeinsamkeit friedlichen Charakter. Sie ist der französischen Seite einiges an finanziellem Aufwand wert. So weist Jérome Malet, Vize-Präfekt des Départements Aisne, auf die Kosten hin, die im April bei der Sondierung anfielen. Etwa 80 Mann Polizei, Feuerwehr, Mineure und Soldaten setzte man in Marsch.

Über die Genehmigung einer neuen Bohrung entscheiden französische Behörden. Vize-Präfekt Malet lässt keinen Zweifel daran, dass man weiter an der Seite der Deutschen stehe. Doch es wird Geduld nötig sein. Vor April nächsten Jahres, sagt Dirk Backen vom Volksbund, werde der Neuanlauf zur Erkundung des Tunnels nicht starten.