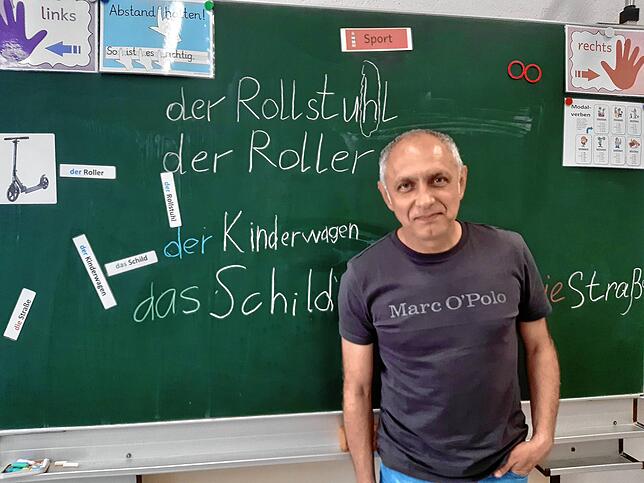

Wenn Lyubomyr Pirus Deutsch unterrichtet, dann hört es sich an, als trainiere er eine ganze Fußballmannschaft. So oft klatscht er in die Hände und schwört sein Team ein. „Ihr könnt das“, sagt er dann. Und fragt etwa: „Der oder das Fahrrad?“ – „Das Fahrrad“, ruft ein siebenjähriger Junge.

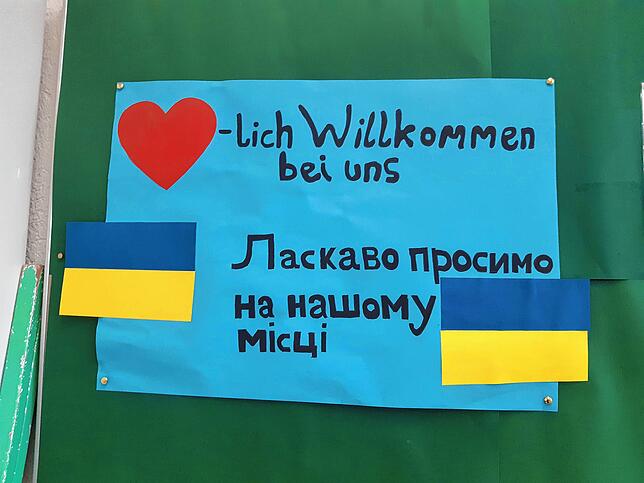

Vor Pirus sitzen an Ratoldus Gemeinschaftsschule in Radolfzell keine Fußballspieler, sondern 15 ukrainische Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Aus Charkiw und Tores im Osten des Landes und aus Kiew– Kinder, die sich in der Ukraine wohl kaum begegnet wären.

Die jetzt so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Und denen Pirus versucht, Deutsch beizubringen, damit sie dem Unterricht in einer Regelklasse folgen können. „Das ist schon eine Herausforderung“, sagt er. Zumal er selbst noch nicht lang Deutsch spricht.

Seit vier Jahren in Deutschland

Denn: Auch Pirus Geschichte beginnt mit dem Ende einer anderen. Mit einem Neuanfang vor vier Jahren. Lange vor dem Krieg. Damals waren es seine Frau und seine Tochter, die nach Deutschland ziehen wollten. Die Tochter zum Studieren. Seine Frau, weil sie als Biologin in einer Kinderwunschpraxis am Bodensee neu anfangen wolle.

Doch Pirus, damals Grundschullehrer in der Ukraine, habe sich gar nicht vorstellen können, das Land zu verlassen. „Ich dachte, ich bleibe“, sagt er. „Ich fand es schwer, mit fast 50 eine neue Sprache zu lernen, sich ein neues Leben aufzubauen. Aber meine Frau war so glücklich“ – also kam er mit.

„Manchmal finde ich die deutsche Sprache selbst schwer“

Also kündigte er seinen Job als Grundschullehrer. Zog nach Singen. Fing erst in Steißlingen als Reinigungskraft an, zu arbeiten und wurde dann Betreuer in der Kinderzeit an der Gemeinschaftsschule in Radolfzell – der Kinderbetreuung vor und nach dem Unterricht. Und genau dort war er auch, als der Krieg begann. Als er spürte, dass die Kinder ihn jetzt mehr denn je brauchten.

Seit vier Wochen unterrichtet er deshalb in der Vorbereitungsklasse. Und sagt: „Manchmal finde ich die deutsche Sprache selbst schwer“ – seine Frau beherrsche sie viel besser. „Aber ich dachte: Ich habe Hände und Füße. Und den Verstand. Ich probiere es einfach. Für die Kinder.“

Und für die Kinder erklärt er die Regeln der deutschen Grammatik auf Ukrainisch. „So kann ich sie besser auffangen.“ Doch die Schüler antworten auf Deutsch. „Welche magischen Wörter kennt ihr?“, fragt Pirus in seiner Sprache.

„Entschuldigung“, ruft ein kleines Mädchen.

„Ja, sehr gut“, sagt Pirus diesmal auf Deutsch. „Und welche noch.“

„Danke“, „Brauchst du Hilfe“, „Es tut mir leid“, rufen die anderen Schüler.

„Und welche Fahrzeuge kennt ihr?“

„Der Roller“, sagt ein sechsjähriger Junge. Und Pirus wiederholt das Wort, unterstreicht es mit Gesten, zwei kreisende Handbewegungen wie Räder eines Rollers. Zwei in die Luft gezeichnete Ecken. Wie das doppelte „L“.

Den Krieg kann er nicht aussperren

Und als der 50-Jährige fragen will, ob der Roller auf einem Bild, das er mitgebracht hat, blau ist, fängt ein junges Mädchen an, zu weinen. Und plötzlich, zwischen all dem spielerischen Lernen, bricht der Ernst des Lebens Bahn. Der Vater des Mädchens sei letzte Woche im Krieg gestorben, sagt Pirus später.

Er tröstet das Mädchen. Auch später wird er sich von zwei Jungen umarmen lassen, die nicht mehr weiterwissen, die genervt sind, die Nähe suchen, die nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen – und die Zuhause, in ihrer ukrainischen Heimat, alles verloren haben. Deren Häuser zerbombt sind. Deren Erinnerungsstücke sie teils zurücklassen mussten, sagt Pirus.

Den Krieg will er in seinem Unterricht eigentlich nicht thematisieren. „Ich spreche sehr wenig darüber. Die Kinder sollen auch einfach Kinder sein dürfen“, sagt er – und doch kann er den Krieg kaum aus dem Klassenzimmer raushalten. Weil es den Schülern schwerfällt, sich zu konzentrieren. Weil der Schock tief sitzt.

Lehrer und Sozialarbeiter in einem

Woher Pirus die Kraft nimmt, vor traumatisierten Kindern zu stehen, ihnen eine Sprache beizubringen, die es ihm selbst nicht leicht macht? „Ich weiß nicht.“ Er zuckt mit den Schultern. „Wahrscheinlich bin ich Lehrer und Sozialarbeiter in einem. Und wahrscheinlich mache ich es deshalb, weil ich gebraucht werde.“

Im Klassenzimmer läuft inzwischen ein Lied. „Wir sagen Guten Morgen und hören uns zu. Wir möchten gerne wissen, wer bist denn du?“, ertönt es aus einem CD-Player. „Ich heiße Kim. Ich bin ein Mädchen und ein Schulkind.“ Und die Schüler, die singen mit. Ersetzen Kim durch ihren Namen und singen gleich weiter, weil sie das Lied schon kennen – und für einen Moment, ist der Krieg ganz weit weg.

Lyubomyr Pirus mag die deutsche Art des Unterrichtens, die spielerischer sei als die ukrainische. „Als Lehrer habe ich hier mehr Freiräume“, sagt er. „Ich kann individueller auf die Kinder eingehen.“ Und das sei momentan besonders wichtig.