Die Vermutung liegt nahe: Mehr Tests decken auch mehr Neuinfektionen auf. Diese fließen dann in den Inzidenzwert ein – unabhängig davon, wie viele PCR-Tests dafür gemacht wurden. Wie aussagekräftig ist der Inzidenzwert aber, wenn man diese Kriterien berücksichtigt?

Rückblick: Weil die Labore mit der Bearbeitung der Tests an ihre Grenzen gerieten, wurden die Testkriterien im November angepasst. „Dabei wurde die Indikation zum Testen etwas eingeschränkt auf Personen mit Symptomen, die eine mögliche Exposition hatten oder zu einer Risikogruppe gehörten. Anschließend stieg die Positivquote„, bestätigt Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert-Koch-Instituts.

Seit 22. Februar kommt in Baden-Württemberg die neue Teststrategie hinzu, wonach sich Lehrer und Erzieher zwei Mal pro Woche testen lassen können. All das spricht dafür, dass mehr getestet wird und deshalb auch mehr positive Ergebnisse vorliegen.

Mehr Tests gleich mehr positive Ergebnisse?

Also stimmt die These? „Grundsätzlich können bei mehr Tests mehr positive Befunde erwartet werden“, sagt die Sprecherin zwar. Doch das Ergebnis hänge „stark davon ab, in welchen Settings und bei welchen Personen mehr Tests durchgeführt werden, sowie vom allgemeinen Ausbreitungsgeschehen“.

Inwieweit die gestiegene Positivrate „mit den geänderten Testkriterien zusammenhängt, ist nicht quantifizierbar“, stellt Glasmacher klar. Soll heißen: Wenn die Belegschaft eines Unternehmens getestet wird, bei der kein besonderes Risiko besteht, sich anzustecken, kann das die Positivrate drücken. Testet man dagegen vornehmlich in exponierten Berufen, kann die Rate steigen.

Sinkende Positivquote trotz hohen Testniveaus

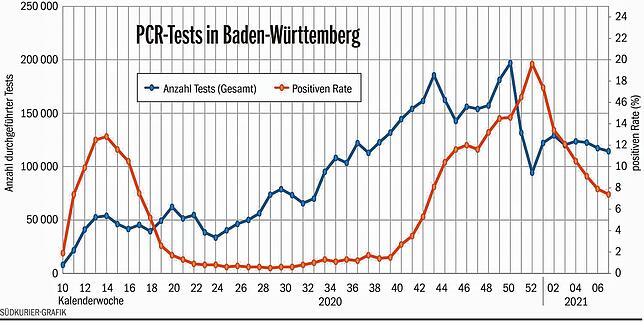

Wird man aus den reinen Zahlen denn überhaupt schlau? Ein Blick auf die Positivrate der Tests vom RKI zeigt: Die Prozentzahl der Positivtests schwankt. Zum Jahresende 2020 steigt sie auf 15,3 Prozent bundesweit. Seit Jahresbeginn, als die Quote bei zwölf Prozent lag, ist sie allerdings zuletzt bundesweit auf sieben Prozent gesunken.

Auch beim Blick auf die Zahlen von Baden-Württemberg zeigt sich schnell: Die Zahl der Tests stieg schon ab Juni fast kontinuierlich, doch der Prozentsatz der positiven Tests bleibt davon unberührt. Der Verlauf zeigt im vergangenen Sommer: Trotz steigender Zahl der Tests bleibt die Positivrate lange unter zwei Prozent. Erst ab September steigt der Prozentsatz der positiven Tests deutlich an. Bis zum Jahreswechsel erreicht er knapp 20 Prozent.

Doch auch hier spiegelt sich der bundesweite Trend wider: Seit Jahresbeginn ist der Prozentsatz der positiven Tests merklich abgefallen, liegt Ende Februar unter acht Prozent.

Zunahme von Antigentests

Noch etwas anderes spielt hier allerdings eine Rolle. Die Zahl der PCR-Tests, die in die Statistik einfließen, ging seit dem Jahreswechsel leicht zurück. Gleichzeitig werden zunehmend Antigentests eingesetzt.

Denn anders als bei den PCR-Tests werden die Antigentests aber nicht in ihrer Gesamtheit erfasst: „Über die Anzahl der durchgeführten Antigentests im Land liegen dem Sozialministerium keine Angaben vor, da die negativen Antigentestes nicht dokumentiert oder gemeldet werden müssen“, erklärt ein Sprecher des Ministeriums.

Nachgefragt beim RKI: Die positiven Schnelltests werden mit einem PCR-Test geprüft. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test dort auch positiv ausfällt, ist groß, auch wenn sich nicht alle Fälle bestätigen. Es sei daher durchaus „denkbar, dass dadurch die Positivquote höher ist als bei alleiniger PCR-Testung“.

Seit Ende Dezember müssen positive Antigentests an das Landesgesundheitsamt gemeldet werden. Bis Ende Februar waren dort 1228 positive Antigentests ohne PCR-Test erfasst worden. Diese Tests fallen aus der Statistik aber heraus, weil dort nur durch PCR-Tests geprüfte Fälle genannt werden dürfen. Umgekehrt weiß das Landesgesundheitsamt nicht, wie viele PCR-Tests auf ursprünglich positive Antigentests zurückzuführen sind.

Die Krux mit den Schnelltests und der Statistik

Klar ist aber: Wenn es bald viele Antigen-Schnelltests gibt und diese viele sonst unerkannte Infektionen erkennen, könnten nach nachfolgendem PCR-Test dann die Inzidenzen steigen. Gleichzeitig weiß man nur bedingt, welche Testquote dem zugrunde liegt, da die negativen Schnell- und Selbsttests nicht erfasst werden. So könnte also bei gleichbleibendem Infektionsgeschehen die Inzidenz steigen, weil ein größerer Teil der Dunkelziffer erfasst wird.

Mitte Februar hatte die Sieben-Tage-Inzidenz mit 41,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ihren bisherigen Tiefpunkt in der zweiten Welle erreicht, ist seither aber wieder angestiegen. Beim Landesgesundheitsamt führt man das auf die Virusmutationen zurück, die zuletzt vermehrt im Land auftauchten. Die Anzahl der PCR-Tests hat sich dagegen seit Jahresanfang nur geringfügig verringert.

Mehr Volumen ist nicht gleich mehr positive Tests

Fazit: Die Inzidenz hängt von mehreren Faktoren ab – neben dem Infektionsgeschehen vor allem vom Testvolumen. Auch die Positivrate kann täuschen – weil negative Schnelltests nicht einfließen, wohl aber positive Schnelltets per PCR bestätigt werden.

Das RKI fußt seinen täglichen Bericht über das Infektionsgeschehen deshalb auf mehrere Zahlen – nicht nur den Inzidenzwert, sondern unter anderem den sogenannte R-Wert, also wie viele Menschen durchschnittlich von einem anderen angesteckt werden, sowie die Zahl der von Covid-19 belegten Intensivbetten.