Der Gipser Anton Büche war ein rechtschaffener Mann. Er wollte nur eines: Für seine Familie sorgen und in Frieden leben. Aber das war nicht so einfach in jener Zeit, die unlängst als „Vogelschiss“ in Deutschlands Geschichte bezeichnet wurde. Was das wirklich hieß, erfuhr Anton Büche schmerzlich am eigenen Leibe. Sein Vater Dominikus betrieb während der Industrialisierung, als es am Bau boomte, eine Gipserei auf der Breitmatt, die es heute noch gibt. Die MBB baute damals pro Jahr ein bis zwei Arbeiterhäuser. Sie und auch die Wehra AG gaben Werksangehörigen günstige Bau-Kredite. So manche neue Siedlung mit Eigenheimen entstand.

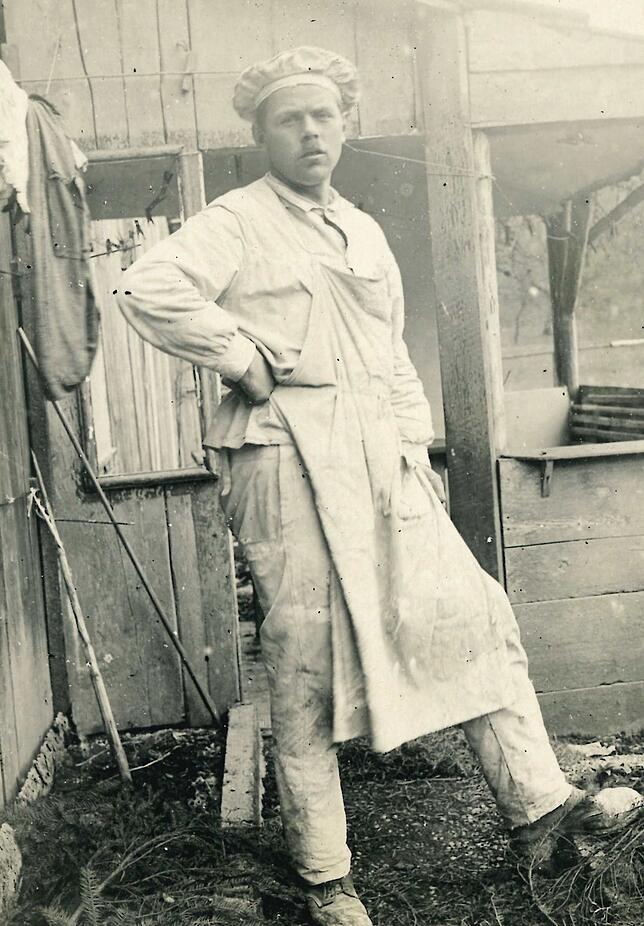

Dominikus Büche hatte ein ordentliches Auskommen. Klar, dass sein Sohn Anton Gipser lernte, um die Firma einmal zu übernehmen. Da Anton jedoch ein „1899er“ und „kv“ war, wie man damals „kriegsverwendungsfähig“ abkürzte, musste er 1917 noch in den Krieg. Der war aber längst verloren. Anton geriet in die männerfressenden Materialschlachten an der Westfront.

Er erfuhr brutal die Bedeutung jenes Wortes aus drei Buchstaben, das die Soldaten mehr fürchteten als die grauenhaften Dauerkanonaden: Als bei Abwehrkämpfen in Bevraignes eine Granate einschlug und der Ruf „Gaaaas“ ertönte, hatte Anton Pech. Er bekam es in die Lunge.

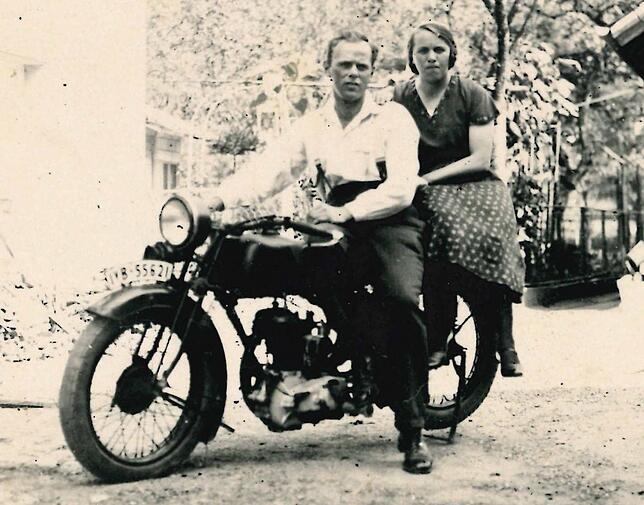

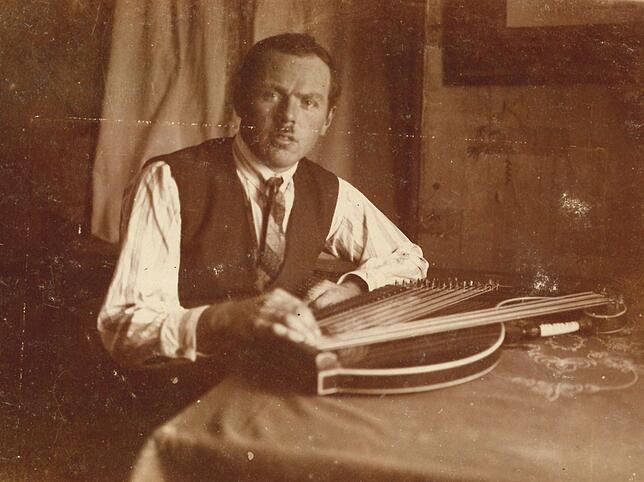

Anton galt als vermisst, überlebte, kam verletzt in französische Kriegsgefangenschaft und kehrte 1920 nach Wehr zurück. Er stiegt wieder in das Geschäft des Vaters ein, wurde 1922 Meister und wollte in Ruhe seiner Arbeit nachgehen und ein wenig die Freizeit genießen. Das klappte auch bis 1933. Anton liebte das Spiel auf der Zither, aber ebenso rasante Fahrten mit dem Motorrad. Er verliebte sich in Elisabeth Baur, heiratete, bekam Kinder, übernahm das Geschäft – kurzum: Ein normaler Wehrer Handwerker, katholisch erzogen und ins gesellige Leben eingebettet. Er war Imker und beliebt, gründete ein Zither-Ensemble und zeichnete sogar beim Kriegerverein eine Anleihe zum Bau des „Schützenstandes“.

Aber mit Schießen hatte Anton nichts mehr am Hut. Er spürte täglich in seiner Lunge, wie sich Krieg anfühlt. Nachdem Hitler an der Macht war, ließ er sich auf dem Bürgermeisteramt seine „Heimatsberechtigung“ amtlich bescheinigen – als hätte er eine Vorahnung gehabt. Anton Büche war kein Held, kein Antifaschist, kein Widerstandskämpfer. Er war ein ganz normaler Wehrer Handwerker, der den Ersten Weltkrieg nicht vergessen konnte, weil sein Körper an dessen Folgen litt. Er wurde nicht Mitglied der NSDAP. Er spendete nicht für deren „Winterhilfe“ und verweigerte, obwohl er einen Betrieb „führte“, die Mitgliedschaft in der D.A.F. Mit der Deutschen Arbeitsfront wirkten die Nazis in die Unternehmen, nachdem sie alle Gewerkschaften – egal ob kommunistisch, sozialdemokratisch oder christlich -zerschlagen hatten. Aber Anton Büche machte nicht mit. Er wollte nur in Frieden leben. Eines wusste er: Hitler bedeutet Krieg!

„Niemand kann in Frieden leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt“. Der hieß Arnold, war Bürgermeister und strammer NSDAP-Mann. Nachdem sich Anton Büche um Gipserarbeiten „für die Siedlungshäuser“ beworben hatte, schrieb ihm Arnold am 5. Mai 1938: „Bei der vorgenommenen Arbeitsvergebung konnten Sie im Hinblick auf Ihr ablehnendes Verhalten der D.A.F. und desgleichen den Sammlungen und den Veranstaltungen der Partei und dem Staate gegenüber nicht berücksichtigt werden. Sofern sich Ihr Verhalten auch in Zukunft nicht ändert, können Sie mit keinerlei Behördenaufträgen rechnen.“

Obwohl er damit ruiniert war, änderte er sein „Verhalten“ nicht. Statt Behördenaufträge erhielt der Familienvater 1940 mit 41 Jahren den Befehl zu Zwangsarbeit an der Ruhr. Die niederträchtige Rache des Systems! Vorher musste er seine Kuh verkaufen, sodass die Familie ohne Milch war. Später kam er trotz kaputter Lunge zur Wehrmacht. Er wurde den Krieg nicht los. Anton Büche geriet wieder in Gefangenschaft und kehrte im Juli 1945 heim – ein Wrack, aber ungebrochen.

Wegen seiner Kuh hatte er noch großen Ärger. Doch das ist eine andere Geschichte. Anton Büches Lunge hatte zu sehr gelitten. Er starb am 1. März 1949 um 20.30 Uhr. Genau vier Monate später trat das Grundgesetz als Garant einer freien und demokratischen Gesellschaft in Kraft. Hätte es mehr Menschen vom Schlag eines Anton Büche gegeben – Deutschland und der Welt wäre viel erspart geblieben.