Wenn sich Wehrer Männer der 1920er und 1930er Jahrgänge an ihre Jugend erinnern, haben sie oft ein Bild vor Augen: Hitlerjungen in Uniform. Viele waren begeistert dabei, etliche hatten gemischte Gefühle und wenigen war die HJ (Hitlerjugend) sogar verhasst. Aber alle wussten am Ende des Zweiten Weltkriegs, sofern sie ihn überlebt hatten: Krieg ist kein Geländespiel.

Einer von ihnen war Hermann Kramer – heute eine bekannte Wehrer Persönlichkeit. Wenn man ihn „Mister Segelflieger“ nennen würde, so hätte das eine tiefere Bedeutung. Denn er hatte das große Glück, dass er am Ende des Zweiten Weltkriegs in englische Gefangenschaft geriet. Auf der Insel erlebte er sogar als deutscher Kriegsgefangener, wie das Leben in einem freien und demokratischen Land funktioniert. Diese Erfahrung brachte er mit nach Hause.

Den Traum vom Fliegen hatten viele Jungen

Hermann Kramer feiert am 16. Februar seinen 96. Geburtstag. Als in Wehr Hitlers Name kaum einer kannte, wusste der 1924 geborene Hermann bereits: „Ich werde Segelflieger.“

Heute kann man sich die Begeisterung der damaligen Jugend für die Fliegerei kaum vorstellen. Alle Jungen träumten vom Fliegen. Hermann jubelte, als 1929 der legendäre Zeppelin über Wehr kreiste. Er fieberte mit, als junge Wehrer in der Schreinerei Fricker ein Segelflugzeug bauten.

Und so oft wie möglich war er am Segelfluggelände unterhalb des Rohrenkopfs in Gersbach. Den Grund, wieso die Nazis 1933 auch in Wehr alle Vereine und Organisationen gleichschalteten oder verboten, konnte der neunjährige Schuljunge natürlich noch nicht verstehen.

Jugendliche werden zu Soldaten erzogen

Nachdem sich die Nazis 1934 die Segelflieger einverleibt hatten, um für ihren Krieg Piloten auszubilden (um nichts anderes ging es ihnen), war Hermann immer noch flugbegeistert. Klar, dass er zur Segelflug-Gruppe der HJ ging. Wo hätte er sonst seinen Traum realisieren können?

Da er aber einen eigenen Kopf hatte, bekam er Krach mit dem Chef der Wehrer HJ. Der hieß Herbert Schulz und war durch die Nazis bedeutend geworden. Als Herr über die HJ in Wehr und das sogenannte „Jungvolk“ (Zehn- bis 14-Jährige) befahl er, dass Hitlerjungen beim Fliegen und Flugzeugbau Uniform zu tragen hatten. Hermann fand das unpraktisch, weil gefeilt und geleimt wurde. Da war Arbeitskleidung angesagt. Er legte sich quer, und es kam zum heftigen Streit.

Erst nach dem Krieg verstand Hermann Kramer, dass der Kern des Konflikts nicht die Kleidung, sondern das sogenannte Führerprinzip von Befehl und Gehorsam war – zur Abrichtung der Jugend für den Krieg. Ein Hitlerjunge sollte wie ein Soldat funktionieren. Viele Fliegerjungen hatten sich zur Luftwaffe gemeldet, nur wenige kamen zurück. Der Wehrer HJ-Chef Schulz starb übrigens nicht, wie etliche seiner Hitlerjungen, an der Front, sondern 1941 daheim im Bett.

Planspiel mit schrecklichem Hintergrund

Andere Erfahrungen machte Rolf Trefgzer, früher Meister der Wehra AG. Auch er musste zu Jungvolk und HJ, weil Zwangsmitgliedschaft bestand. Es erschüttert ihn noch heute, wenn er erzählt, dass sie zu einem Planspiel abkommandiert waren, bei dem entflohene polnische Zwangsarbeiter zur Strecke gebracht werden sollten.

Er berichtet auch, dass sie Kräuter sammeln mussten. Als Rolf Trefzger nach dem Krieg auf den Dachboden der Talschule kam, sah er dort Haufen vergammelter Kräuter liegen. Da wurde ihm klar, dass dieser Aktivismus nur dazu gedient hatte, sie auf Trab zu halten.

Ein Ministrant passt nicht ins Bild

Bernhard Kuhne, ebenfalls Meister der Wehra AG und Segelflieger, berichtet von den paramilitärischen Geländespielen der HJ am Bärenfels. Kuhne, dessen Vater Albert illegal den Feindsender BBC abhörte, konnte als Breitmatt-Junge die Spiele nicht ernst nehmen. Er kannte jeden Quadratmeter am Bärenfels, während sein Gruppenführer ahnungslos war. „Nach dem Krieg-Spielen mussten wir zu Trommelschlag durch die Hauptstraße marschieren“, erinnert er sich.

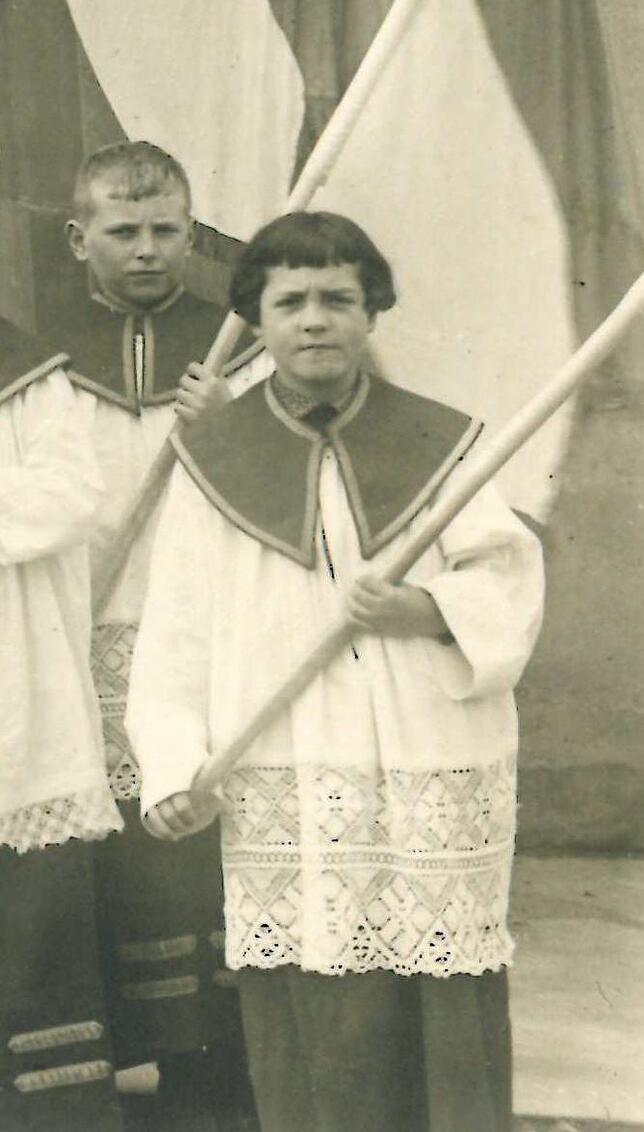

Dem Künstler Lothar Weiß (verstorben 2006) war die HJ ein Graus. Er passte nicht ins Schema, weil er lange Haare trug und – wie einige andere Jungen – Ministrant war. HJ-Chef Schulz legte deshalb seine Aktionen mit Vorliebe auf Kirchentermine. Natürlich wurde Lothar Weiß zum Außenseiter abgestempelt, obwohl er ein guter Turner war – worauf die Nazis an sich größten Wert legten.

Kanonenfutter für Hitlers Krieg

All ihr Tun mit der HJ zielte eben nur auf eines: Kanonenfutter für den von Hitler geplanten Krieg zu liefern. Da störte ein junger Nonkonformist den Betrieb. Kein Wunder, dass aus Lothar Weiß später ein gesellschaftskritischer Künstler wurde, dem die Freiheit – nicht nur der Kunst – stets am Herzen lag.