Konstanz war einmal ein gefragter Standort für den Bau von Solarmodulen und ein Zentrum der Solarindustrie in Deutschland. Davon ist nicht mehr viel übrig, die Branche ist nach Asien abgewandert, in erster Linie nach China. Nach der Textil- und der chemischen Industrie verlor Konstanz einen weiteren einstmals vielversprechenden Industriezweig.

Doch ganz aufgeben will die Solarbranche in Konstanz dann doch nicht. Am International Solar Energy Research Center (ISC) forschen knapp 70 Mitarbeiter weiterhin daran, wie man zumindest Teile der Zukunftstechnologie wieder nach Deutschland oder nach Europa holen kann. Und wie es gelingen könnte, konkurrenzfähige Solarmodule herzustellen.

Veraltete Maschinen werden ausgetauscht

Das geschieht seit 20 Jahren, ohne dass das ISC darum viel Aufhebens macht. Jetzt aber ist die Infrastruktur veraltet. „Wir brauchen dringend neue Maschinen. Unsere sind 17 Jahre alt, wir haben sie von den damals hier ansässigen Firmen bekommen. Inzwischen gibt es für sie keine Ersatzteile mehr“, sagt Kristian Peter, Abteilungsleiter Energiesysteme am ISC.

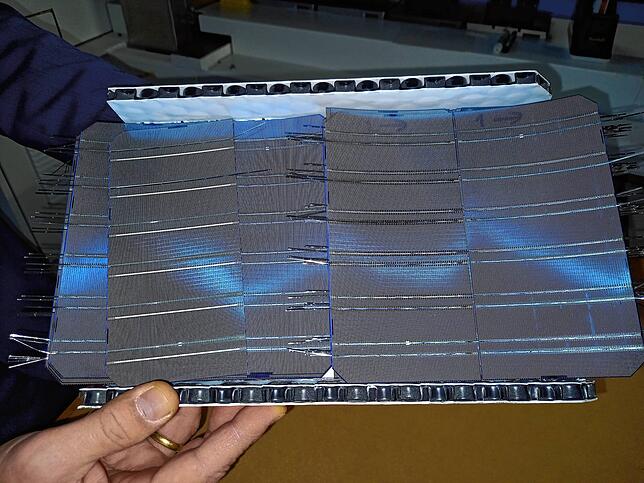

Es gibt noch einen anderen Grund: Inzwischen dürfen Solarmodule drei Quadratmeter groß sein. Die alten Maschinen sind für diese Größen aber nicht geeignet. Nun hat das Land dem ISC noch kurz vor Jahresende die gewünschte Förderung in Höhe von 8,7 Millionen Euro zukommen lassen. Damit werden sechs neue Maschinen angeschafft, die der Bearbeitung und Entwicklung von Solarzellen dienen.

Die Forschungsarbeit, die das ISC verrichtet, ist keine Grundlagenforschung, sondern sehr industrienah. Sie wird somit von der Landesregierung als systemrelevant angesehen. Das strategische Ziel ist es, im besten Fall die Herstellung von Solarzellen und -modulen wieder in Europa anzusiedeln.

Das ist nicht so einfach: Denn die Rohmaterialien, vom Solarsilicium über Glas, die Chemikalien, Metalle und Kunststoffe, sind alle in China günstiger zu erwerben als in Europa. Die Zuliefererindustrie hat sich deshalb ebenfalls nach Südostasien verlagert. Das will das Land Baden-Württemberg so nicht stehen lassen. Eine einseitige Abhängigkeit von China in einer so wichtigen Zukunftstechnologie wird als gefährlich erachtet und ist nicht erwünscht.

„Wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit der baden-württembergischen PV-Zuliefererindustrie auf einem hart umkämpften globalen Markt“, so lässt sich Umweltministerin Thekla Walker in einer Pressemitteilung des Landesumweltministeriums zitieren. Durch den Aufbau von Produktlinien kann das ISC auch den heimischen Maschinenbau noch besser unterstützen, neue Solartechnologien zu entwickeln.

„Bundesweit ist Baden-Württemberg auf Platz zwei bei den Flächen für Photovoltaik-Anlagen“, sagt Nese Erikli, Landtagsabgeordnete der Grünen, die das ISC in den vergangenen elf Monaten maßgeblich dabei unterstützte, den Zuschlag für die Landesförderung zu erhalten. Die Solarindustrie bezeichnet sie in diesem Zusammenhang als systemrelevant. Schließlich gelte es, die Energiewende voranzutreiben und zunehmend unabhängiger von fossilen Energieträgern zu werden.

Die Ziele, die das Land und das ISC verfolgen sind also groß. Immerhin muss allen Herstellern klar sein: Noch sind Solarzellen, die in Europa hergestellt werden, um 30 Prozent teurer als jene aus China. Das wirke sich auf den Strompreis zwar kaum aus, erläutert Kristian Peter und verweist darauf, dass bei Solaranlagen viele weitere Kosten hinzukämen: die Montage, der Anschluss, die Handwerksleistungen. Kunden weichen dennoch gern auf die günstigen Solarmodule aus China aus.

Die Entwickler am ISC glauben daran, dass sich ihre Aufgabe lohnt: „Wir kaufen Materialien zu und stellen Module her und das auf möglichst effiziente Weise. Wir denken, dass das weitere Firmen und Zulieferer anzieht“, sagt Kristian Peter. Für diese Pilotarbeit seien aber zum jetzigen Zeitpunkt Investitionen nötig. „Wir brauchen das Geld, wenn wir dabei erfolgreich sein wollen.“