Weit sind wir nicht gekommen bei unserem geplanten Rundgang durch Wollmatingen. Daniel Groß ist Ur-Wollmatinger und Stadthistoriker und will durch „sein Dorf“ führen. Start ist am Dorfbrunnen, der an die Gefallenen beider Weltkriege erinnert und von Emil Stadelhofer gestaltet wurde. Ecke Radolfzeller und Kindlebildstraße.

Der Start gelingt mit einem Kaffee bei der Bäckerei Kopp, die es hier nicht mehr lange geben wird. Zusammen mit dem Gebäude der ehemaligen Linde wird das Bäckereigebäude bald abgerissen, stattdessen kommt ein Neubaukomplex. In der Bäckerei sieht sich Groß um: „Hier gab es früher einen Milchladen, dann ein Lebensmittelgeschäft.“ Bis die Supermärkte in den Stadtteil zogen und der Laden sich nicht mehr lohnte. Jetzt gibt auch die Bäckerei auf.

Es wird viel gebaut in Wollmatingen, Altes weicht Neuem. Doch im Alten wird auch neu gewohnt. Dazu müssen wir gar nicht weit gehen: Im Hinterhof der Kindlebildstraße 7 zum Beispiel hat die Firma Scheideck ihre Lager. Daneben ein hübsch renoviertes historisches Backhaus, das dem Personal als Aufenthaltsraum dient, davor ein Gehöft aus dem 17. Jahrhundert.

Nur wenige Meter weiter die Hochstatt, der Dorfplatz, auf dem mit Unterbrechungen seit mehr als 40 Jahren das Dorffest im Spätsommer stattfindet. Eine ältere Anwohnerin pflegt seit Jahren die Gartenstreifen um das Anwesen. Groß vermutet, dass hier vielleicht bis ins 15. Jahrhundert einmal ein Gotteshaus stand, bevor die heutige Kirche St. Martin gebaut wurde, aber nachweisen ließ sich das bisher nicht.

Stadthistoriker Daniel Groß zur Geschichte

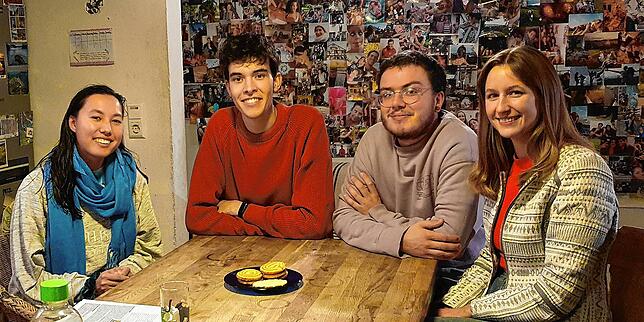

Passend dazu die abbiegende Querstraße, der Engelsteig. Nummer 14: Auf dem Klingelschild kleben unter- und nebeneinander Kreppbänder mit Namen. Im Konstanzer Studentenmagazin „Campuls“ erschien einmal ein Artikel über diese Wohngemeinschaft mit der Überschrift „Elf Freunde müsste man sein“. Inzwischen wohnen noch zehn in der Haushälfte, acht männliche, zwei weibliche im Alter von 21 bis 33 Jahren. Azubis, Studierende, eine Lehrerin, ein Bootsbauer, ein bunt gemischtes Volk.

Moritz Ernst studiert Kommunikationsdesign und ihn fasziniert, dass er hier täglich auf „neun völlig unterschiedliche Perspektiven zu allen Themen des Lebens“ trifft. Die gelte es zu akzeptieren und die Personen zu respektieren. „Ansonsten würden wir durchdrehen!“ Faszinierend sei das auf alle Fälle, was auch Mikel Jahn-Diez de Arizaleta bestätigen kann..

Denn er hat Mediendesign studiert und vor seinem Zimmer ein selbst gebasteltes Schuhregal aus alten Schallplatten stehen. Mit rosa Stiefeln drauf, auf denen hinten sein Name steht. „Es kann hier schon mal zu lauten Diskussionen kommen.“ An denen man sich dann entweder beteiligt, nur zuhört oder einfach auf sein Zimmer geht. Jeder hat die freie Wahl. In der Küche sei immer jemand zum Reden.

Ein Putzplan hängt an einer Schnur mit Namensschildern hinter dem Esstisch, die Wand vollgepflastert mit Fotos aus zehn Jahren WG-Leben. Esther Renz ist Lehrerin an der Gemeinschaftsschule und die Wohnälteste hier. Fünf Jahre sind es, in denen sie viele Wechsel mitgemacht hat. „Jedes halbe Jahr zieht jemand ein oder aus.“ Dann gebe es immer ein WG-Casting. „Aber bring mal alle zehn Bewohner auf einen Termin zusammen!“ Früher gab es sonntagabends, einmal pro Monat, eine WG-Sitzung. „Wenn es nichts zu besprechen gab, haben wir zusammen Tatort geschaut.“

Die einzelnen Zimmer, zwischen zwölf und 20 Quadratmeter groß, kosten zwischen 320 und 450 Euro. Inklusive den Gemeinschaftsbereichen und dem Wohngefühl, in solch alten Gemäuern zu leben. Im ersten Stock durchzieht den zehn Meter langen Gang ein gewaltiger Eichenbalken. Der Flur zu Esther Renz‘ Zimmer zeigt altes Fachwerk und eine historische Tür. Moritz Ernst spürt diese Atmosphäre des Alten in dem Haus jeden Tag und umschreibt das mit den Begriffen „heimelig“ und „Höhle“.

Eine Whatsapp-Gruppe der Bewohner lief unter dem Titel „Interne Komfortzone“. Und sonst? Gibt es noch etwas zu sagen? Renz sieht fragend in die Runde. Ach ja, Mikel hätte da noch was: „Grüße an die Mama!“ Es ist halb sieben am Abend, die Bewohner haben Hunger. Ein dampfender Auflauf wird aus dem Ofen gezogen, und die jungen Menschen setzen sich an den großen Küchentisch zum gemeinsamen Mahl.

Wir überqueren die Radolfzeller Straße, kommen in den Hafnerweg und stehen vor einer riesigen Baustelle. Ein Kran, Gerüste, ein Scheunentordach, das in den Himmel zu ragen scheint, eine gewaltige Fläche. Kilian Stadelhofer baut den Hof komplett um. Früher war das Gebäude ein Torkel (also eine Weinpresse) der Spitalstiftung, die hinterm Haus große Weinberge besaß. 1906 brannte der Hof ab, da war er schon im Besitz der Stadelhofers.

1907 stand er wieder. „So schnell würde man das heute verwaltungstechnisch nicht hinbekommen.“ Stadelhofer weiß, wovon er spricht. Für den Kran brauchte er ein Standsicherheitsgutachten, für das Hackschnitzellager der Heizung rückte ein Geologe an, der ein Gutachten verfasste. Und da sein Scheunendach „ortbildprägend“ ist, musste er beim Gestaltungsbeirat der Stadt vier Entwürfe seines Architekten einreichen. Das alles kostete Zeit und Geld.

Den Rückbau machte er selbst: Das alte Bauernhaus entkernen, alte Sanitäranlagen und Fliesen herausreißen... gefüllte Container auf dem Hofgelände zeugen von der aufwändigen Arbeit. „Allein das Entrümpeln dessen, was sich im Haus angesammelt hat, hat fast ein halbes Jahr gedauert.“ Kilians Mutter Elisabeth seufzt. Vor einem Ofen sitzen wir in der riesigen Werkstatt, die sich an den Hof anschließt. Das Haus steht leer, die Mutter musste umziehen, einige Häuser weiter ist sie für die Zeit des Umbaus untergekommen.

Danach werden sie und ihr Sohn zurückkehren in ein dann neu-altes Gebäude. Weitere fünf Wohnungen mit 100 bis 200 Quadratmetern und zwei Ferienwohnungen, alles behindertengerecht mit Aufzug zugänglich, sollen entstehen. Insgesamt 1700 Quadratmeter Wohnfläche. „Ich will im Herbst fertig sein“, sagt der Bauherr und führt den Besuch in das alte Gebälk der Scheune, auf dem auch noch zwei historische Fahrräder und eine Holzbütte für die Weinlese stehen.

Allein drei Stockwerke werden sich unter dem Dach befinden, Fachwerk innen und teilweise außen zu sehen sein. „Der Dachstuhl ist ein sogenannter liegender, der eigentlich nur beim Kirchenschiffsbau verwendet wird“, erzählt Stadelhofer. Da es keine Zwischenabstützungen gibt, geht alle Last über die Außenwände. Auch das ist natürlich schon statisch überprüft.