Es sind kuriose und ungewöhnliche Ereignisse, die in den vergangenen Jahren die Fasnacht geprägt haben: Dekorations- und Veranstaltungsverbot, Schülerbefreiung im Freien und ein Rathaussturm durch das Fenster des Oberbürgermeister-Büros. Aber auch in der weiter zurückliegenden Vergangenheit gibt es zahlreiche Geschehnisse, die herausragen, in Erinnerung geblieben sind und von denen zahlreiche Dokumente im Radolfzeller Stadtarchiv zeugen.

1939: Die letzte Fasnacht vorm Krieg

Als Anfang 1939 ausgelassen die närrischen Tage gefeiert wurden, ahnte vom nahenden Zweiten Weltkrieg noch niemand. „In Radolfzell Fasnacht wie noch nie...“ titelte Mitte Februar die Freie Stimme, die damalige Radolfzeller Zeitung. Sie berichtete von einem erfolgreichen Bunten Abend am Schmutzigen Dunschtig und kündigte auch weitere Veranstaltungen wie den Sonntagsumzug und einen großen Bürgerball an. Es war das vorerst letzte Mal für eine lange Zeit, in der Veranstaltungen stattfinden konnten: Wie Michael Fuchs in „Radolfzeller Fastnacht: Zur Geschichte einer langen Tradition“ schreibt, mussten viele Akteure der Fasnacht 1939 in den Krieg ziehen.

1947: Öffentliche Veranstaltungen werden verboten

Als im Jahr 1947 die Fasnacht anstand, lag das Ende des Krieges rund eineinhalb Jahre zurück. Dass sich die Situation in Radolfzell aber noch lange nicht normalisiert hatte, zeigt ein Vermerk im SÜDKURIER am 4. Februar: Dort wird in nicht einmal 20 Zeilen ein „kleines Fasnachtsprogramm“ angekündigt. Der Gemeinderat habe am Schmutzigen Dunschtig die Schulbefreiung durch die Schnitzwiiber sowie am Fasnachtssonntag einen Kinderumzug mit Einholen und Setzen des Narrenbaumes genehmigt. „Tanzveranstaltungen werden nach wie vor als nicht zeitgemäß abgelehnt“, heißt es weiter. Zudem sei das Tragen von Masken verboten.

Noch mehr Riegel wurden der Fasnacht nur wenige Tage später vorgeschoben: Am 7. Februar berichtet der SÜDKURIER, dass „für Fasnacht sämtliche öffentlichen Veranstaltungen, also Umzüge, Maskentreiben auf Straßen und Plätzen usw. verboten“, wurden. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen könnten Ausnahmen gestattet werden.

Vom Feiern scheint das die Radolfzeller aber dennoch nicht abgehalten zu haben: Wie es in einem Bericht vom 16. Februar 1947 heißt, sei das Straßenbild am Schmutzigen Dunschtig „von der buntkostümierten Jugend beherrscht“ worden, „welche die ‚Schnitzwieber‘ belagerten, um ja hin und wieder ein Apfelschnitzle zu erhaschen“. In den folgenden Tagen hätten sich die Radolfzeller zudem im Gasthaus und im privaten Kreis „zu närrischem Tun“ versammelt. Und am Fasnachtssonntag sei die Jugend stundenlang durch die Straßen gezogen.

1950: Die Narren versammeln sich in Radolfzell

Nicht einmal fünf Jahre nach dem Krieg scheint sich die Radolfzeller Fasnacht wieder erholt zu haben und holte zu einem Großereignis sogar zahlreiche närrische Gäste in die Stadt. Denn die Narrizella Ratoldi richtete ein großes Narrentreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) aus – das erste nach dem Zweiten Weltkrieg, wie auf der Internetseite der VSAN zu lesen ist.

Wie der SÜDKURIER im Nachgang am 24. Januar 1950 berichtete, wurde zwei Tage lang gefeiert und die Organisation der Narrizella „allgemein gelobt“. Laut einem Schlachter wurde zudem in Radolfzell noch nie zuvor für Gastwirte und Metzger so viel geschlachtet wie zu diesem Narrentreffen: 23 Ochsen, Kühe und Rinder, 43 Kälber und 52 Schweine seien es gewesen. Zum Festumzug hätten außerdem rund 35.000 Personen in Radolfzell geweilt.

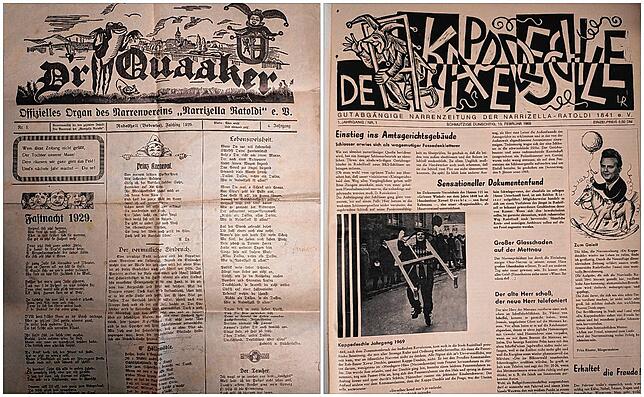

1969: Der erste Kappedeschle erscheint

Dass Radolfzell eine Narrenzeitung hat, ist eigentlich nicht ungewöhnlich: Schon in den 1920er- und 1930er-Jahren hatte die Narrizella Ratoldi ein solches Blatt zusammengestellt: den Quaaker. 1969 wurde schließlich eine neue Narrenzeitung aus der Traufe gehoben: Der Kappedeschle, den es noch heute gibt.

Die erste Ausgabe schmückte ein Kommentar des damaligen Bürgermeisters Fritz Riester, der die Idee, den Kappedeschle ins Leben zu rufen als großartig bezeichnete und sich sicher war, dass die Zeitung den Menschen viel Freude bereiten wird.

1977: Die Narren erhalten einen Brunnen

Im 136. Jahr des Bestehens der Narrizella Ratoldi war es soweit: Im Rahmen eines großen Freundschaftstreffens schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte konnte in Radolfzell der Narrenbrunnen feierlich eingeweiht werden. Wie in der Kappedeschle-Ausgabe 1977 zu lesen ist, hatten engagierte Narren bereits in den frühen 60er-Jahren „den Offizellen der Narrizella bei Bällen und Umzügen ihre Vorstellungen von einem Narrenbrunnen“ unterbreitet. Daraufhin seien Gelder gesammelt und geplant worden.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll die Figur des Kappedeschle, die auf dem Brunnen angebracht ist, „daran erinnern, dass närrische Weisheit, Witz, Humor, Brauchtum und Tradition trotz immer größerer Hektik und Betriebsamkeit liebens- und erhaltenswürdige Eigenschaften sind“.

1979: Das Rathaus wird zugemauert

Einen besonderen Streich überlegten sich die Narren 1979: Wie Michael Fuchs in „Radolfzeller Fastnacht: Zur Geschichte einer langen Tradition“ schreibt, rückten sie am frühen Morgen des Schmutzigen Dunschtigs an, um den Eingang zum Radolfzeller Rathaus mit großen Steinen zuzumauern. Auch die Hintertür sei versperrt worden, indem sie mit Latten zugenagelt wurde. Den Rathausangestellten sei nur die Möglichkeit geblieben, über eine Leiter durch ein Fenster ins Gebäude zu klettern.

1991: Die Fasnacht fällt aus

Aufgrund des 1. Golfkrieges im Nahen Osten wurde die Fasnacht 1991 offiziell abgesagt. Komplett ausgefallen sei sie aber dennoch nicht, wie Narrizella-Präsident Martin Schäuble im Jahr 2021 berichtete: Zwar mussten offizielle Brauchtums-Veranstaltungen wie etwa das Jubiläumsnarrentreffen zum 150-jährigen Bestehen der Narrizella abgesagt werden. Private Treffen seien aber erlaubt gewesen.