Von wegen besinnliche Weihnachten: Ausgerechnet am 26. Dezember 1999 suchte Orkan Lothar die Region mit Spitzengeschwindigkeiten von 280 Stundenkilometern heim und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Dächer wurden von Gebäuden gerissen und ganze Bäume entwurzelt.

Das wiederum hatte weitreichende Folgen: Der SÜDKURIER berichtete damals von gesperrten Straßen und einem Stromausfall auf der Höri, weil Bäume auf Fahrbahnen und eine Freilandleitung gefallen waren. Im Forstbezirk Radolfzell waren dem heftigen Sturm rund 130.000 Festmeter Laub- und Nadelholz zum Opfer gefallen.

„Ein nie dagewesenes Sturmereignis“

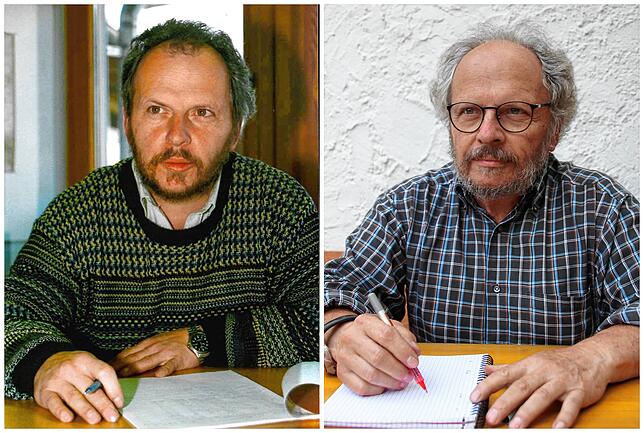

Hans-Michael Peisert war damals Forstamtsleiter in Radolfzell. Er erinnert sich, wie er während des Sturms in seinem Haus in Möggingen saß und beobachtete, wie sich die Fichte eines Nachbarn stark in Richtung Boden bog. Zwei Stunden später sei er zur ersten blockierten Straße im Landkreis gerufen worden.

„Es sind jede Menge Bäume umgefallen“, erzählt er. Durch die Wälder hätten sich ganze Schneisen gezogen, „wie wenn man mit einem Rechen hindurchgefahren wäre“. Was die Windgeschwindigkeiten anging, sei Lothar „ein bis dahin nie da gewesenes Sturmereignis“ gewesen. Selbst stabile Bäume wie Eichen hätten dem Orkan nicht Stand gehalten. So viele seien umgefallen, dass es gar keinen Zugang zu den Wäldern gegeben habe.

Gefährliche Aufräumarbeiten

Im Nachhinein sei es für das Forstamt wichtig gewesen, die Sturmschäden zügig zu beseitigen. Priorität habe zunächst gehabt, die Waldwege freizuräumen. Im Einsatz seien dabei nicht nur eigene Waldarbeiter gewesen, sondern unterstützend auch Unternehmen und Waldarbeiter aus nördlichen Bundesländern. Einfach sei die Arbeit nicht gewesen, denn die übereinanderliegenden Bäume hätten unter Spannung gestanden und mussten vorsichtig behandelt werden.

Deshalb seien Maschinen zum Einsatz gekommen, in denen die Arbeiter geschützt waren. „Das war der Beginn der Großmaschineneinsätze im Wald“, sagt Hans-Michael Peisert. Zuvor seien diese nicht so häufig eingesetzt worden. Und tatsächlich habe es beim Forstamt Radolfzell keine tödlichen oder schweren Unfälle bei den Aufräumarbeiten gegeben.

Übrigens habe es noch eine weitere Neuheit durch Lothar gegeben: Um die Koordination der Arbeiter untereinander zu erleichtern, sei das Forstamt erstmals mit Mobiltelefonen ausgestattet worden.

Hiebsätze ums zweieinhalb- bis dreifache überstiegen

Die Menge an Schadholz, die durch Lothar anfiel, sei enorm gewesen. Hans-Michael Peisert weiß zwar nicht mehr, wie hoch die damaligen Hiebsätze – also die geplante Holzmenge, die pro Jahr eingeschlagen wird – war. „Aber die war mindestens um das zweieinhalb- bis dreifache überstiegen worden“, sagt er.

Um das zu kompensieren, hätten später zahlreiche Bäume neu gepflanzt werden müssen – und das sorgte nicht nur für hohe Kosten. „Ein Problem war auch, dass gar nicht so viele Pflanzen auf dem Markt waren“, erinnert sich der ehemalige Forstamtsleiter. Geholfen habe aber auch, dass der Wald sich großflächig auf natürlichem Weg, also durch Samen, vermehrt habe.

Schadholz wurde nach und nach verkauft

Und was passierte mit dem vielen Schadholz? Laut Hans-Michael Peisert konnte es noch verkauft werden, denn zum Teil habe es noch gut verwertet werden können. Allerdings habe Lothar in so vielen Regionen zugeschlagen, dass der Holzmarkt völlig überfüllt gewesen sei. Das Forstamt habe daher in der Region Nasslager für Waldbesitzer und Kommunen eingerichtet, in denen das Holz zunächst eine Zeit lang lagern konnte, ehe es schließlich doch verkauft wurde.