Kaum Platz im Wohnwagen für die große Familie, immer unterwegs und wo man ankommt auch wieder vertrieben. Und trotzdem sagt Carina Kreuter: „Es war eine schwere Zeit, aber es war schön. Sie denke gern an ihre Kinder- und Jugendzeit in einer jenischen Familie zurück. Mit Carina Kreuter starteten Regina Henke vom Förderverein für die Jenischen und andere Reisende und Anett Gollent von der Awo unter dem Motto „Starke Stimmen – Jenische Frauen erzählen ihre Geschichte“ eine Veranstaltungsreihe, in der jenische Frauen aus ihrem Leben erzählen.

Die Reihe zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Vielfalt der Gesellschaft zu schärfen und den Dialog zwischen den Bevölkerungsgruppen zu fördern. Gespannt hörten auch Stadträtin Christa Bartuschek, Kulturamtsleiterin Catharina Scheufele, Ursula Garz und die langjährige Weggefährtin Jutta Baudrexel zu.

Gemeinsam haben die Partner zu einer Frauenrunde in das Begegnungs- und Kulturzentrum der Jenischen. Es war der Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die die Lebenswelt jenischer Frauen in Singen in den Mittelpunkt stellt.

Kinder der Landstraße

Carina Kreuter hat als erste ihre Geschichte erzählt. Sie wurde laut Geburtsurkunde 1968 „irgendwo auf der Landstraße in Rielasingen-Worblingen“ geboren. Sie war das fünfte von zehn Kindern und wie sie erzählt, hat sie die Windeln für die kleinen Geschwister noch am Bach gewaschen. Wasser hatten sie nicht. „Wir hatten auch Angst vor Fremden, Vater sagte, dass wir uns verstecken sollen, die Deutschen würden uns mitnehmen.“ Als Kreuter sieben war, zog die Familie auf Wohnungssuche von Waldshut nach Engen, sie wurden weggeschickt und kamen dann nach Singen, wo Verwandte in der damaligen Etzwiler Straße wohnten und die Stadt eine Wohnung in Aussicht stellte.

Mit neun Jahren wurde Kreuter eingeschult und kam gleich in die Hilfsschule. Probleme mit dem Jugendamt habe es in allen Familien gegeben, einen Schulbesuch hätten auch ihre Eltern befürwortet. Aber sie sagt: „Wir waren die Freiheit gewohnt, im Klassenzimmer habe ich mich eingesperrt gefühlt.“ Drei bis vier Klassen habe sie aber geschafft. Beim Lesen und Schreiben half ihnen Christoph Baudrexel, der sich gegen alle bürokratischen Hürden hinweg für die Jenischen einsetzte.

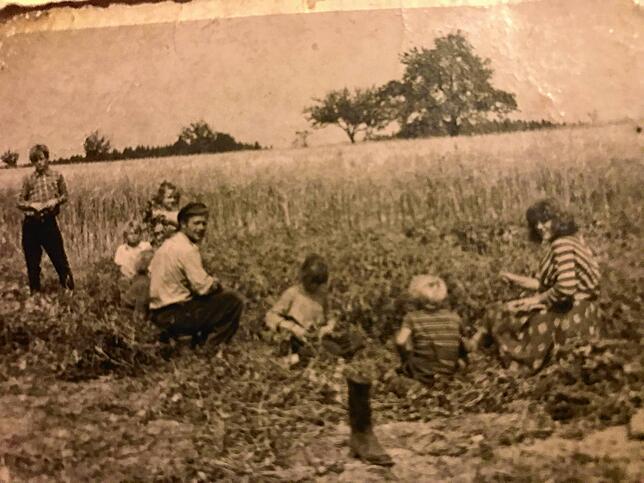

Andere jenische Frauen in der Runde stimmen ihr zu, als Kreuter vom Hunger erzählt: „Satt waren wir nie, die dünne Mehrsuppe bekamen die Kleinen, wir Großen gingen oft hungrig ins Bett.“ Das sei für sie ganz normal gewesen. Im Winter wurden gemeinsam auf dem Feld Kartoffeln gesammelt, um Essen wurde gebettelt. Denn ohne festen Wohnsitz bekam die Familien kein Kindergeld. „Als ‚dreckige Zigeuner“ wurden wir vom Hof verjagt und es wurde mit Prügel gedroht“, fügt Kreuter aber gleich auch noch hinzu, dass es auch „gute Bure“ gegeben habe. So wie ein Bauer in Mühlhausen-Ehingen, wo sie nach Singen für ein Jahr Station machen konnten.

Die kälteste Winternacht in Deutschland hat die Familie 1978 im Ehinger Wald erlebt. Die ältesten Kinder schliefen im Zelt, dank Baudrexel hätten sie eine Nacht im Pfarrhaus verbringen können. Er habe auch ein altes Haus für sie in Weiterdingen renoviert, wo die Familie eine feste Bleibe fand. Aber die Vorurteile blieben: „Da ist der Teufel gekommen“, habe es im Ort geheißen. So ging es zurück nach Singen, wo das Sozialzentrum „Treffpunkt Süd“ eröffnet worden war. Sie konnten duschen und wie Kreuter verschmitzt betont „auch entlaust werden“ – aber ohne deutsche Kinder sei es wie ein Ghetto für Sinti und Jenische gewesen.

Die Diskriminierung findet kein Ende

Die Diskriminierung habe nicht aufgehört, immer wieder sei es zurück in die Etzwiler Straße gegangen. Eine Ausbildung hat Kreuter nicht gemacht. „Die haben alle in einen Topf geworfen, oft stieß schon der Name auf Ablehnung“, ist die 56-Jährige froh, dass sich einiges geändert habe. Sie selbst übernahm Putzarbeiten und Jobs für Hilfskräfte und ist seit Jahren ehrenamtlich bei der Tafel aktiv. Drei Kinder hat sie aufgezogen, eine Enkelin geht heute aufs Gymnasium. Unter den jenischen Frauen der Runde sind einige auch mit Nicht-Jenischen verheiratet.