Die Bandbreite der Gewerke in der Stadt reicht vom Änderungsschneider über den Beton- und Stahlbetonbauer bis zum Kraftfahrzeugtechniker und Zimmerer. Übrigens zählen auch Speiseeishersteller, Elektrotechniker und Orthopädietechniker zum Handwerk. Die dürfte es zum Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Stadterhebung im Jahr 1220 wohl kaum gegeben haben. Dafür gab es Gewerke, die längst aus der Stadt verschwunden sind.

Noch heute erinnern Straßennamen daran, wer da vor vielen hundert Jahren nach dem Bau der Stadtmauer in der kleinen Stadt mit 0,96 Quadratkilometern Fläche arbeitete und für eine florierende Wirtschaft sorgte. Die Webergasse und die Salzgasse erinnern an ausgestorbene Gewerke und auch die Färber sind aus Pfullendorf verschwunden. Sie hatten sich vor allem in der Färbergasse angesiedelt, dem unteren Teil der heutigen Hauptstraße.

Alte Quellen berichten davon, dass auch der Handel florierte. Handwerker mussten ihre Waren auch verkaufen und so lesen wir von „Bänken und Lauben“, wo im Jahr 1337 allerlei Dinge feilgeboten wurden.

Schmieden waren an den Stadttoren angesiedelt

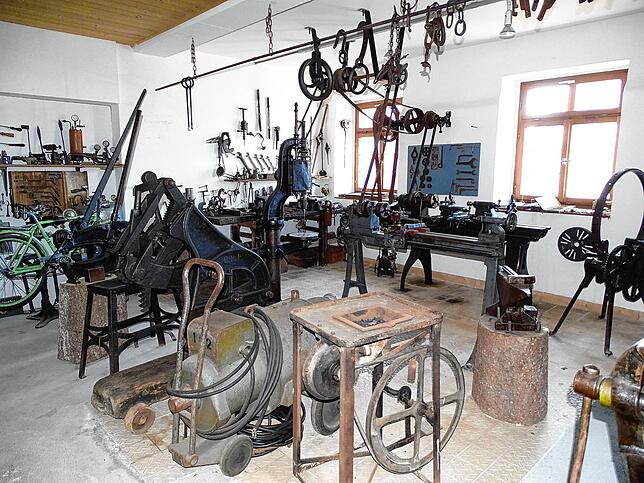

Lebensmittel gab es auf extra Märkten und auch Dienstleistungen standen hoch im Kurs. Als Beispiel seien die Schmieden genannt. Doch eine Schmiedgasse finden wir in Pfullendorf nicht. Der Grund: Die Schmieden hatten sich neben den vier Stadttoren angesiedelt. Das hing einerseits mit der Feuergefahr durch Schmiedefeuer zusammen, anderseits aber auch damit, dass die Kunden oft mit Wagen mit metallbeschlagenen Rädern und Pferden (die ja bekanntlich Hufeisen haben) in die Stadt kamen und dann Reparaturen gleich neben dem Stadteingang erledigen lassen konnten.

Zunftverfassung im Mittelalter

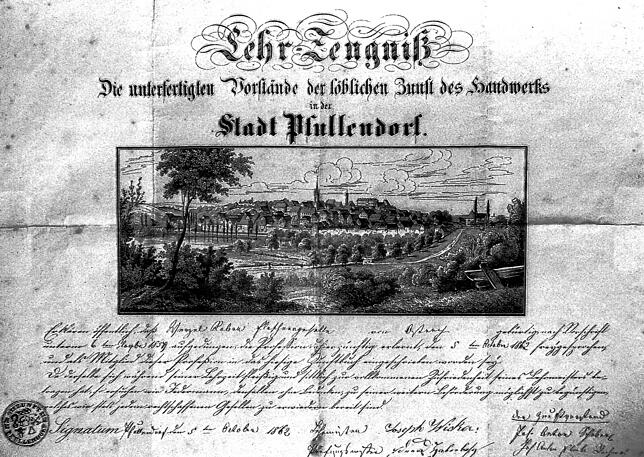

Schon im Jahre 1383 hatten die Handwerker in der Stadt übrigens so viel Einfluss, dass eine Zunftverfassung beschlossen wurde. Diese übertrug die meiste Macht den Zünften. Pfullendorf regierte sich mit dieser „demokratischen“ Zunftverfassung selbst. Es gab fünf Handwerkerzünfte in der Stadt, die jeweils über eine Archivlade zur Aufbewahrung ihrer Dokumente, besondere Trinkbecher und eine eigene Zunftstube verfügten, wie wir sie heute noch von der Narrenzunft Stegstrecker kennen.

Metzger hatten ihr Domizil direkt am Marktplatz

Die Zunftstuben waren aber komplette Häuser. So hatten die Metzger, zu denen kurioserweise auch die Maurer, Steinhauer, Schmiede, Pfeifenmacher, Schreiner, Zimmerleute, Wagner, Siebmacher und Barbiere gehörten, ihr Domizil in der „Stadtmetzg“, dem wunderschönen Gebäude mit den Giebeln direkt am Marktplatz, wo heute Autokennzeichen verkauft werden.

Bis zum Jahr 1754 gehörten übrigens auch die Chirurgen zur Metzgerzunft. Als Pfullendorf zu Baden kam, wurde die Zunftverfassung aufgehoben. Sie war dem Markgrafen ein Dorn im Auge.

Industrie und Einzelhandel machen kleinen Betrieben Konkurrenz

Noch um das Jahr 1900 gab es in der Stadt zahlreiche Bäcker, Friseure, Maler, Schmiede, Tapezierer, Flaschner, Buchdrucker und Sattler, denen es nicht schlecht ging. Vor allem die Bekleidungshandwerke spürten aber bereits die Konkurrenz von Industrie und Einzelhandel. Sie stellten immer seltener selbst Produkte her und waren oft nur noch reine Reparaturbetriebe. Die fabrikmäßige Herstellung sägte auch am Einkommen der Möbelschreiner.

Von der Großindustrie verdrängt wurden Feilenhauer, Tuchmacher, Mützenmacher, Messerschmiede und Seifensieder – und mit ihnen uralte handwerkliche Fähigkeiten. Immer mehr kleine Betriebe gaben auf, während die durchschnittliche Betriebsgröße wuchs. Aus dem Ersten Weltkrieg kamen viele Handwerksmeister nicht zurück und auch um den Nachwuchs war es vielfach nicht sonderlich gut bestellt.

Weltwirtschaftskrise treibt viele in den Ruin

Der „Schwarze Freitag“ am 25. Oktober 1929 stürzte die Wirtschaft weltweit in die Krise – und zwang das Handwerk in die Knie. Arbeitslosigkeit, Umsatzrückgang um 50 Prozent und Schwarzarbeit im großen Stil trieben auch in der Linzgaustadt viele Betriebe in den Ruin. Hoffnungslosigkeit, Resignation und heftige Kritik an der Regierung waren der ideale Nährboden für die Nationalsozialisten. Die Folgen sind bekannt.

Berufsbilder wandeln sich

Ab 1956 hatten sich Großbetriebe wie Alno und Geberit angesiedelt, die Kaserne wurde gebaut und es begann ein wirtschaftlicher Boom, der bis heute angehalten hat. Viele Arbeitskräfte wanderten wegen der höheren Löhne in die Industrie ab. Das Handwerk ist in Pfullendorf aber immer noch sehr stark vertreten und hat sich längst dem Wandel angepasst.

Ein gutes Beispiel ist Edi Waldvogel. Er hat 1990 seine Meisterprüfung im Zentralheizungs- und Lüftungsbau abgelegt. Heute kennt man das Berufsbild als Anlagenmechaniker für Haustechnik. Und statt Ölheizungen werden jetzt Brennstoffzellen eingebaut.

Ein KfZ-Mechanker heißt heutzutage KfZ-Mechatroniker und das Auto wird zum Computer auf Rädern.