Es gibt sie auch im Leben des Meteorologen Oliver Klein: Die Momente, in denen er bei einer Wanderung plötzlich im Regen steht und denkt: „Wo kommt denn der Regen jetzt her? Den hab ich gar nicht vorhergesagt!“

Oliver Klein ist 48 Jahre alt und eigentlich studierter Diplom-Geograph. Als Kind hat er bereits Tabellen über Luftfeuchtigkeit und Temperatur geführt. 2001 hat er im Wetterstudio in Bad Dürrheim angefangen. Damals noch mit Jörg Kachelmann. Der hatte das Studio 1999 ins Leben gerufen.

Das Wetterstudio steht mitten im Feriendorf in Öfingen. Man kennt sich hier. Die Urlauber machen regelmäßig Führungen in seinem Studio, ein Stammgast bringt ihm jeden morgen die Zeitungen vorbei und wenn es ihm mal langweilig wird, weil einfach acht Stunden nur die Sonne scheint, geht er für ein kleines Schwätzchen auch mal nach vorne an die Rezeption. Inzwischen arbeitet Klein schon für die dritte Firma. Aktuell für „Wetterwelt“ mit Sitz in Kiel.

Und so gibt Oliver Klein an einem normalen Arbeitstag dem Radiosender RBB Brandenburg ein Interview zur Wetterprognose für die kommenden drei Tage. Für Antenne Bayern schreibt er einen Text über das Wetter in ganz Deutschland. Für die Insel Helgoland bereitet er eine Prognose vor, die dort in der Tourist-Info ausgehängt wird. Er wird auch noch das Seewetter kontrollieren, das Wetter für den Videotext von ARD und ZDF erstellen, das Wassersportwetter für die Nord- und Ostsee schreiben und Radio Hamburg und dem NDR 2 ein Interview geben. Und das alles von einem kleinen Büro mit herrlicher Aussicht auf die Baar.

„Für die Wettervorhersage“, sagt Klein, „ist es egal, wo man sitzt“.

Der Frühdienst beginnt um 5 Uhr morgens. Bei ruhiger Wetterlage geht er etwa bis 13 Uhr. Der Spätdienst beginnt um 12 Uhr und endet um 20.30 Uhr. Zwei Wochenenden hat er Dienst im Monat, zwei frei. Klein wohnt in Neuhausen ob Eck. Im hinteren Teil seines kleinen Häuschens im Feriendorf gibt es ein zweckmäßig eingerichtetes Schlafzimmer. Zweimal musst er es diesen Winter nutzen, weil er aufgrund des Schneefalls nachts nicht mehr nach Hause fahren konnte.

Wie eine Wettervorhersage entsteht

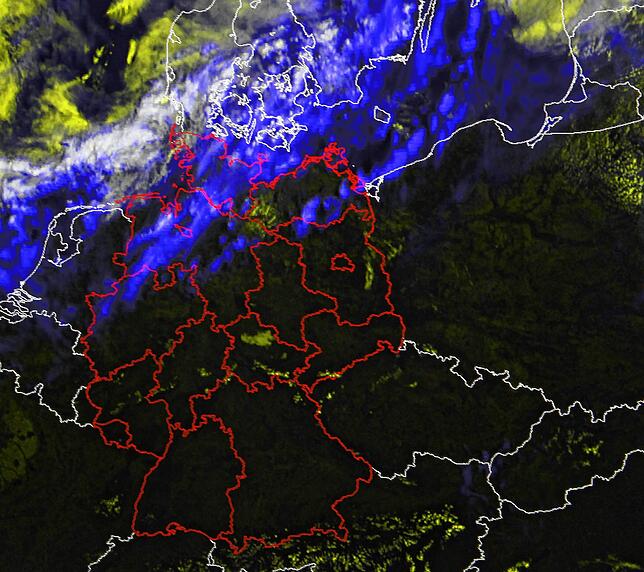

Für seine Wetterprognose braucht Klein vor allem drei Dinge: Ein Satellitenbild, einen Radarfilm und ein Wettermodell – oder besser mehrere. Auf dem Satellitenbild sieht Klein, welche Wolken es gibt, wohin sie ziehen und wie schnell.

Auf dem Radarfilm sieht er was die Wolken mitbringen: Regen, Hagel, Schnee.

Die Wettermodelle, also die dritte Säule, basieren auf höchst komplizierten statistischen- und physikalischen Berechnungen aus Wetterdaten von früher und aktuell gemessenen Werten – beispielsweise von Schiffen, Bojen, Wetterballons oder Wetterstationen. Es gibt ein europäisches und ein amerikanisches Modell und ein Modell des Deutschen Wetterdienstes. Klein beschreibt es so: „So wie der Bäcker Mehl als Rohstoff für seine Brote und Brötchen einkauft, so kaufen wir Modelle ein und machen daraus unsere Vorhersagen.“

In einer Konferenz morgens um 9.15 Uhr besprechen dann alle Meteorologen im Dienst, welchem Modell sie heute am meisten trauen. Entscheidend dafür ist die Erfahrung. Sie wissen, welches Modell den Regen eher zu früh, zu schwach, zu stark angibt. Welches bei Windböen eher über- und welches untertreibt.

Theoretisch wäre es so möglich, 17 Tage in die Zukunft zu schauen. Aber: „Mit jedem Tag nimmt die Genauigkeit ab.“ Bei einer Vorhersage von drei Tage liegt die Trefferquote noch bei 90 Prozent. Bei fünf Tagen schon nur noch bei 75 Prozent und bei einer Woche bei gerade einmal 60 Prozent. Das Problem: Die Wettermodelle brauchen 1 bis 1,5 Stunden, um überhaupt eine Prognose zu berechnen. In dem Moment, in dem die Prognose steht, ist sie also eigentlich schon wieder veraltet, weil sich die Daten wieder geändert haben.

Die unterschiedlichen Wettermodelle sind am Ende auch der Grund, warum zwei Nachrichtensendungen am gleichen Abend für den kommenden Tag mitunter unterschiedliche Prognosen abliefern. „Die Tagesschau hat dann beispielsweise ihrer Berechnung das englische und das ZDF das deutsche Modell zugrunde gelegt.“

Zu den drei Faktoren kommt am Ende noch ein entscheidender vierter hinzu: der Mensch. „Es gibt unter den Meteorologen wie bei allen Menschen auch Optimisten und Pessimisten“, sagt Klein. Je nach dem fällt dann auch die Prognose aus. Man können zehn Meteorologen vor ein und das selbe Modell setzten und hätte am Ende zumindest in Nuancen zehn unterschiedliche Prognosen. Klein selber sagt von sich: „Ich bin ein ganz leichter Pessimist.“ Wenn die 30 Grad nicht 100 Prozent sicher sind, dann sagt er lieber, es gibt 28 Grad und es könnte reichen für 30.

Was Flugzeuge über das Wetter verraten können

Wer keine Wettermodelle zur Verfügung hat, kann für eine eigene Prognose einfach mal in den Himmel schauen. Die Thermik ist entscheidend. Wenn die Wolken beispielsweise schnell wachsen, sich schnell bewegen, dann deutet das auf Regenschauer und Gewitter hin. Genauso, wenn Vögel sich schnell nach oben schrauben.

Auch Flugzeuge kann man beobachten. Wenn die Kondensstreifen schnell verschwinden, dann bleibt das Wetter schön. Wenn der Streifen sich nicht auflöst, sondern sogar immer breiter wird, dann deutet das darauf hin, dass es am nächsten Tag schon schlechteres Wetter gibt.

Was hingegen nichts bringt, sagt Klein, sei den Mond zu beobachten. „Der Mond hat rein gar nichts mit dem Wetter zu tun.“ Er bestimmt Ebbe und Flut. Mehr nicht. Hingegen so manche Bauernregel durchaus auch von Meteorologen geschätzt wird. Die Eisheiligen zum Beispiel, oder die Siebenschläger-Regel.

Der Meteorologe und die Vorhersage

Ein Meteorologe ist immer im Dienst. Steht im Feriendorf ein Grillfest an, ruft schon mal die Rezeption bei ihm an und fragt nach der aktuellen Wetterprognose. Freunde fragen für das nächste Grillfest oder die Hochzeit. Der Bauer ruft an, wenn er drei Tage trockenes Wetter für die Ernte braucht.

„Es gibt auch mal eine Tracht Prügel“, sagt Klein und lacht. Vor zwei Jahren zum Beispiel, als er einer Wandergruppe gutes Wetter beim Vatertagsausflug vorhergesagt hatte und es recht bald zu Regnen begann. „Dieses Jahr war ich bei den Hochzeiten aber gut.“ Wie vorhergesagt, hatte es einmal nur nachts geregnet.

Manchmal ärgert es ihn, dass die Menschen so auf die Prognosen schimpfen. „Wir versuchen ja, acht bis neun Stunden in den Schichten das beste herauszuholen“, sagt er. „Es ärgert einen dann selbst am meisten, wenn man merkt, dass die eigene Prognose nicht gestimmt hat.“

Der Meteorologe und der Klimawandel

Beim Thema Wetter ist auch das Thema Klimawandel nicht weit. „Ich bin Tagesmeteorologe und kein Klimaforscher“, sagt Klein dazu. Eine Meinung hat er natürlich trotzdem: „Man darf nicht den Fehler machen, jedes Extremwetter dem Klimawandel zuzuschreiben.“ Es gab immer schon Eiszeiten und auch Hitzewellen. Die Dynamik, mit der sich gerade alles ändert, „das ist gefährlich“, sagt er. „Mehr Wärme bedeutet mehr Energie, die zur Verfügung steht.“

Das Ergebnis sind im schlimmsten Fall Flutkatastrophen wie sie dieses Jahr in NRW und Rheinland-Pfalz. Über die verheerenden Hochwasser war er am Ende genauso entsetzt, wie alle anderen. „Wir haben schon gesehen, dass ein Tief eingezeichnet war. Wir haben auch befürchtet, dass es schnelles und schlimmes Hochwasser gibt.“ Aber dass es so verheerend werden wird, das konnten auch sie nicht ahnen.