Mitte der 70er-Jahre wurde in der Villinger Josefsgasse 12 die erste zentrale Rettungsleitstelle des Deutschen Roten Kreuzes für den Schwarzwald-Baar Kreis eingerichtet. Damit begann die Rund-um-die-Uhr-Besetzung der Leitstelle. Bis dahin war die Alarmierung von Rettungskräften in Villingen-Schwenningen weitaus komplizierter. Bernd Bichl war damals für die Villinger Alarmzentrale und Feuerwehralarmierung zuständig. Im SÜDKURIER erinnert er sich an eine Zeit, die den Grundstein der heutigen Alarmierung legen sollte.

Rote Drähte quer durch Villingen und Schwenningen

Um eingehende Notrufe direkt an die Einsatzkräfte weiterzuleiten, liefen zur damaligen Zeit noch Freileitungen in Form roter Drähte durch Villingen und Schwenningen. Mit diesen wurde die Alarmierungszentrale mit den Wohnungen der Einsatzkräfte verbunden. Das war die sogenannte Weckerlinie.

In den Wohnungen endete der Draht mit jeweils einer Glocke, die im Fall eines Alarms klingelte – und das ziemlich laut, denn die Glocken waren als Zwei-Schalen-Wecker ausgebildet. Das System war allerdings mit einigen Nachteilen verbunden: Die Anlage war leitungsgebunden und daher nicht transportabel, Einsatzkräfte konnten deshalb nur im Haus alarmiert werden. Zudem bedeutete eine Leitungsunterbrechung direkt den Ausfall der gesamten Schleife. Und: Die Reichweite der Weckerlinie war begrenzt. Aus diesem Grund war die Alarmierung per Glocke nur in den Städten möglich.

Sehr laute Sirenen

„In den Ortsteilen wurden mit dem Funksystem noch Sirenen angesteuert. Früher hat das noch ganz gut funktioniert, da viele Menschen auf den Feldern gearbeitet und die Alarme mitbekommen haben. Dadurch haben oftmals auch Bürger bei den Einsätzen freiwillig mitgeholfen. Das Problem war nur, dass die sehr lauten Sirenen auch oft nachts losgingen und Unbeteiligte geweckt haben“, erzählt Bichl, der bereits seit rund 50 Jahren im Katastrophenschutz mitwirkt.

Prototyp „Kofferradio“

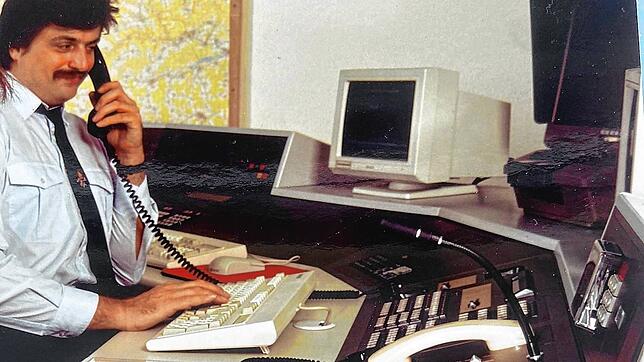

Anfang der Achtzigerjahre wurde schließlich die erste Feuerwehralarmierungszentrale für den Schwarzwald-Baar-Kreis im Raum der Rettungsleitstelle eingerichtet. Gleichzeitig wurde der direkte Notruf 112 aus den Telefon-Ortsnetzen Villingen und Schwenningen eingeführt, während Notrufe für die anderen Ortsnetze über die Polizeireviere zur Leitstelle weitergelenkt wurden. Wegen der Weiterleitung wurde dies als unechter Notruf bezeichnet.

Endlich Alarmierung auch unterwegs möglich

Und die Achtziger hielten eine weitere wichtige Änderung bereit. Um Feuerwehrleute der Doppelstadt zu alarmieren, wurden diese ab sofort nicht mehr per Glocke oder Sirene, sondern mit analogen Funkempfängern informiert. Das hatte vor allem zwei Vorteile: Zum Einen wurde bei einem Alarm nicht ein ganzes Dorf in Aufregung versetzt, zum Anderen konnten die Einsatzkräfte ab sofort auch unterwegs kontaktiert werden.

Und das funktionierte folgendermaßen: Im Falle eines Alarms sendete die Kreisalarmierungszentrale eine spezielle Fünf-Ton-Folge an die Funkmeldeempfänger, bei der nacheinander fünf kurze Töne unterschiedlicher Frequenz gesendet wurden. Auf die fünf Töne folgte eine kurze Durchsage, die Details über die Art des Einsatzes lieferte.

Ein Freibadbesuch mit Funkempfänger?

Die Feuerwehrleute konnten so zwar theoretisch auch unterwegs informiert werden. Das war allerdings gar nicht so leicht umzusetzen, denn „die Funkmeldeempfänger waren damals noch ziemlich schwer und sperrig und wurden deshalb auch Kofferradios genannt“, erinnert sich Bichl. Einfach so damit in ein Freibad zu gehen, wäre deshalb viel zu umständlich gewesen.

Doch das war nicht das einzige Problem des Funk-Prototypen, denn die Meldungen erfolgten auf einem vorhandenen Sprechfunkkanal der Feuerwehr, also lediglich mittels Sprachmeldungen. Das Funksystem wurde Bichl zufolge sowohl für Alarmierungen als auch den Sprechfunk der Feuerwehr genutzt: „Dadurch wurde der normale Funkverkehr immer wieder durch Alarmierungen unterbrochen, Funken während eines Alarms war also nicht möglich.“

Doch die analoge Funkmethode barg noch ein weiteres Problem: „Hat man als Außenstehender die Frequenz richtig eingestellt, so konnte man mit einem normalen Radio Alarme mithören. Das System war deshalb datenschutzmäßig alles andere als gut.“ Trotzdem, sagt Bichl, waren die mobilen Funkempfänger ein riesen Fortschritt, vor allem, weil dadurch keine Sirenen mehr ausgelöst werden mussten.

Unkomplizierte Alarmierung seit den Neunzigern

Nach den analogen Kofferradios wurden die Funkmelder stetig weiterentwickelt: Seit Beginn der Neunziger erfolgt die Alarmierung auf die Funkgeräte digital, per Textmeldung und auf einer separaten Sendefrequenz. Bichl: „Dadurch kann der normale Sprechfunkverkehr nicht mehr beeinflusst werden, wie das noch in den Achtzigern der Fall war.“

Um Notrufe zweckmäßiger bearbeiten zu können, wurde in den Neunzigern in Villingen eine integrierte Leitstelle eingerichtet, in der sich sowohl Rettungsdienst, als auch Feuerwehr befinden. Seitdem gehen Notrufe nicht mehr getrennt ein, wodurch alles effektiver ablaufe. Außerdem schrumpften die Meldeempfänger der Einsatzkräfte, die „Piepser“, in der Zwischenzeit von Kofferradio- bis hin zur Handy-Größe. Einsatzleute können heutzutage dadurch überall kontaktiert werden und bei einem Einsatz schnellstmöglich ausrücken – und das auch während eines Freibadbesuchs.